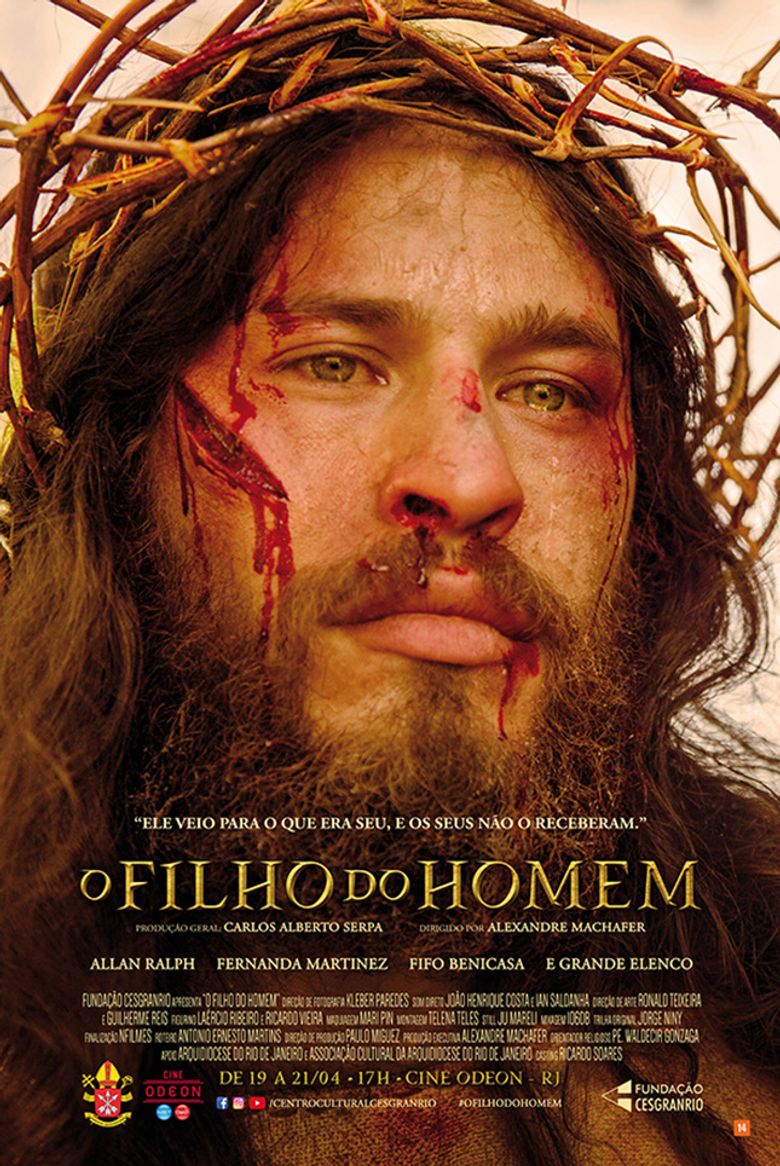

Crítica | O Filho do Homem

O Filho do Homem, longa de Alexandre Machafer, é mais uma adaptação brasileira a respeito da história do Nazareno, e se inicia em uma reunião dos doutores da lei que discutem avidamente sobre o que deveria ser feito com o sujeito que se intitula “messias”, inclusive com defensores e personalidades dentro dessa conversa, fato raro nas versões cinematográficas desse registro bíblico.

O drama do filme soa episódico e dramaturgicamente ele se complica com eventos simples, seja pelas atuações que parecem versões pioradas do que se assiste nas novelas da Rede Record ou pela trilha sonora que manipula e causa enfado. Há um uso estranho de slow motion, que visa tornar as cenas momentos épicos, ainda que isso soe bastante forçado.

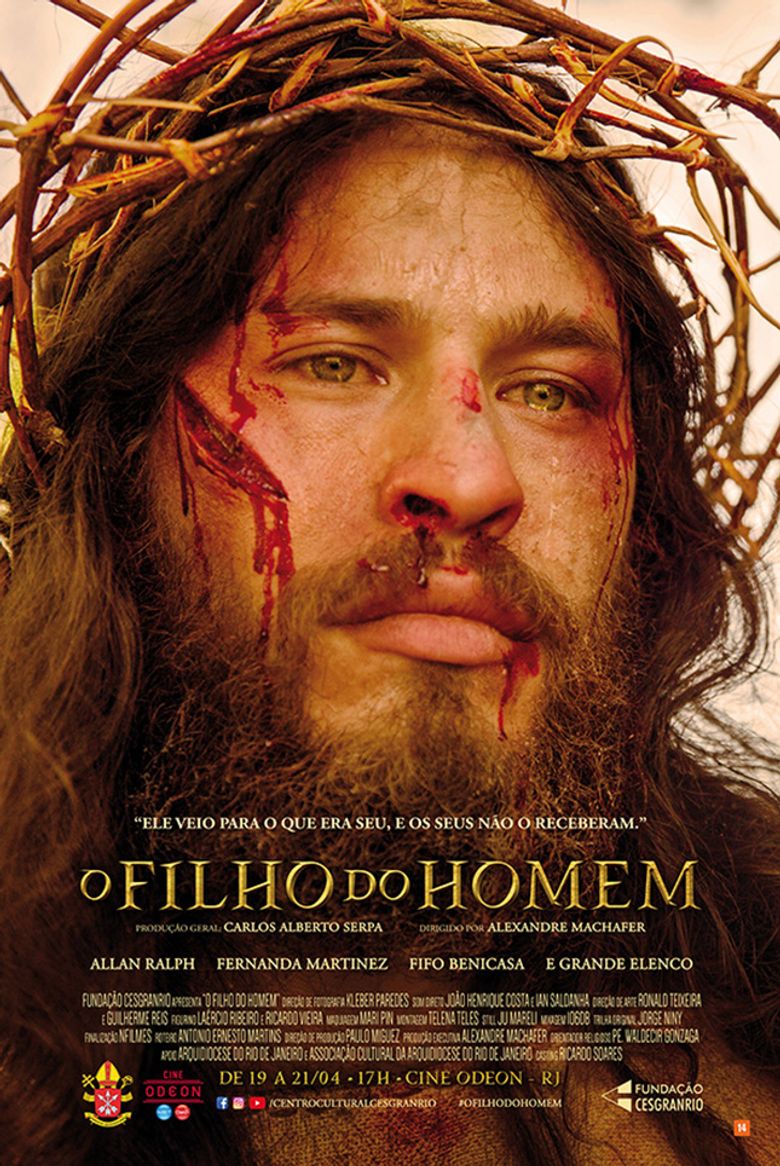

A linha do tempo é bastante confusa, não se estabelecendo de maneira clara o presente e o passado, e dado que o filme mira em um público mais universal, poderia ser mais explícito para se fazer entender. O intérprete de Jesus, Allan Ralph, lembra muito José Loreto, mas sem as camadas de atuação do protagonista de Mais Forte Que o Mundo. Ao menos no quesito de cenários e figurinos não há do que reclamar, já que é tudo muito acurado.

Os diálogos têm a necessidade de manter a mesma formalidade lida nos evangelhos, fazendo-o parecer grotesco e insistente no caráter artificial e mecânico. Ao menos nos momentos de tortura, a maquiagem do estado combalido de Jesus é bem feito, remetendo à Paixão de Cristo de Mel Gibson, mas a falta de talento como ator de Ralph pesa demais.