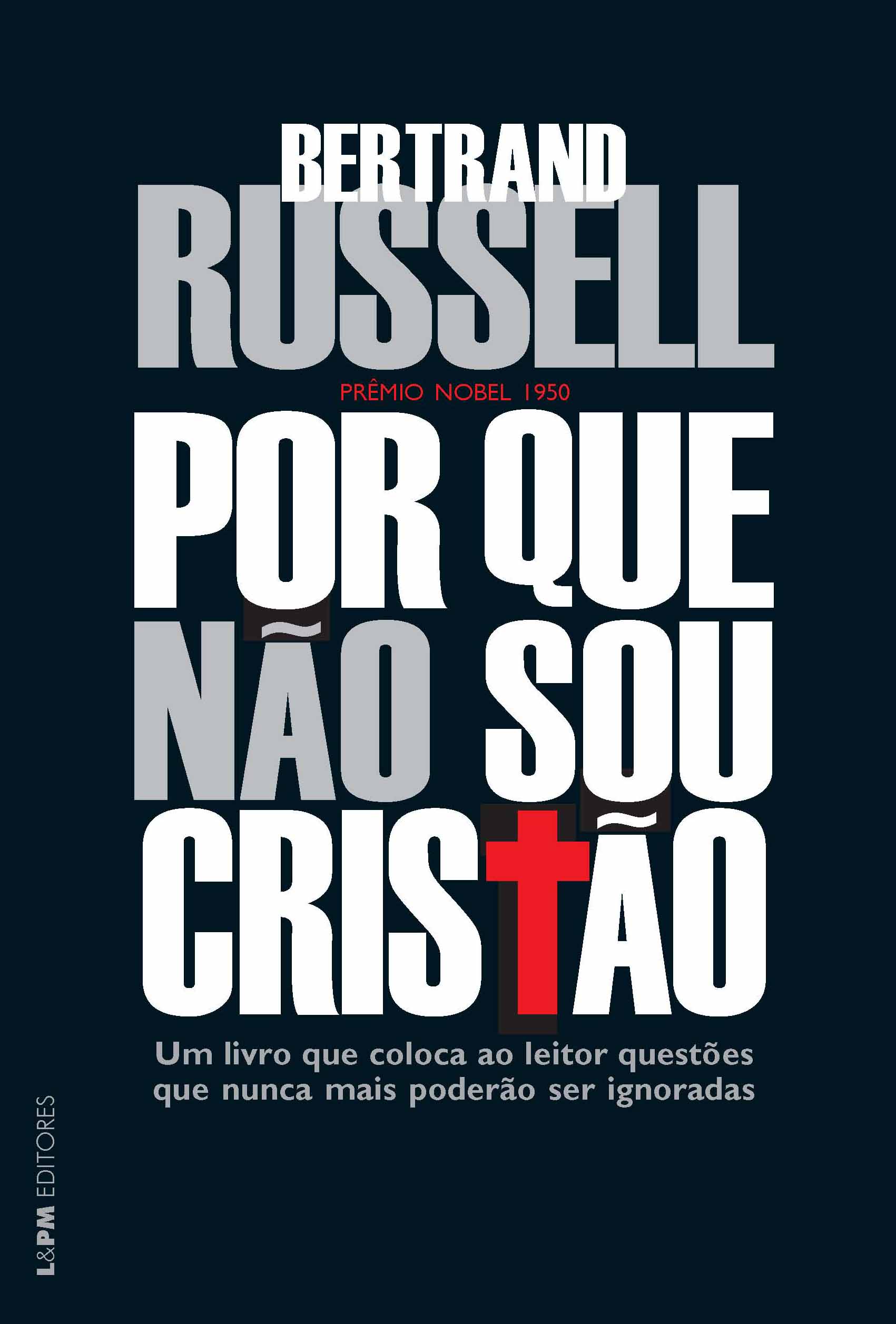

Resenha | Por Que Não Sou Cristão – Bertrand Russell

Certas obras nascem com o propósito nobre, e aguerrido, de serem desacreditadas por seus detratores inevitáveis. Eles certamente aparecerão, na publicação dela, e tratarão de deslegitimar o seu valor – seja em qual mídia essa criatividade se manifestar. Russell tinha como dom a verdadeira provocação sobre tudo aquilo que falava, em plena Inglaterra e Estados Unidos do século XX, e na coragem histriônica que um homem histórico carrega nas costas, libertava suas noções feito ovelhas desgarradas para que o mundo, sempre pronto e ligeiro, entregasse o julgamento, qualquer que fosse.

Sua maior bravura, entretanto, a mais polêmica e famosa pelo menos, tem nome e direção: Por Que Não Sou Cristão é um conjunto de ensaios, ou melhor, faz-se como uma extensa indagação cujas diversas respostas, desdobradas ao longo de poucas e ousadas páginas, são tão orgulhosamente mundanas quanto estimulantes, em prol da discussão do que é indiscutível para a maioria das pessoas. Aqui, todo tabu seria exterminado pelo escritor, explodindo a zona de conforto que traz a figura de um altar, uma cruz, a fé cega pelo invisível – mais do que em nós mesmos. Talvez Russell enxergava demais, mas para muitos, era certamente míope.

Questionador, fazia jus a primeira dedução, ainda que duvidosa, ao revirar e explorar o potencial da consciência humana em detrimento da confiança absoluta em Deus, já que todo cego corre o risco de tropeçar. Assim, a fé e seus dogmas são sondados pela luz reconfortante e sempre válida da filosofia, por mais agressiva que ela possa parecer ser, aqui, aos cristãos que se aventuram pela leitura. Aviso: não há ataques, não há a rebeldia que muitos autores poderiam tecer em busca de uma “guerra pelo certo”, com o leitor. Porém, se hoje podemos enxergar sua postura como totalmente crítica, e inquieta, ainda nos anos quarenta isso afetou profundamente a sua reputação pública.

Numa época em que as liberdades de pensamento ainda passavam pelo filtro da religião, da sua moral e dos seus bons costumes ainda tão zelados pela Igreja, o escândalo das resoluções de Russell, que questionavam explicitamente a moralidade “irrefutável” do que era lei, se fez apenas uma questão de tempo. Não deu outra: foi expulso da Faculdade Municipal de Nova York, difamado e formalmente julgado, até finalmente ser condenado a não lecionar nunca mais em nenhuma escola dos Estados Unidos da América – intolerância esta que o fez retornar a Inglaterra, e, hoje, emblema um dos mais célebres casos de perseguições a filósofo modernos.

Contudo, nota-se que não há entre os ensaios de Por Que Não Sou Cristão uma última palavra, e sim a existência democrática, e libertária de pensamentos, a respeito dos silêncios generalizados que existem em torno das doutrinas religiosas, e seus amplos efeitos no nosso comportamento individual, e coletivo. Indo muito além de discutir apenas a fé pelo divino, é portanto admirável o quanto Russell se estende em suas reflexões, e analogias, sem jamais perder o fio da miada, ou tampouco parecer um analista severo demais ao cristianismo, e as virtudes das faculdades humanas, uma vez que a dinâmica de sua escrita consegue ser divertida e instigante. Ao mesmo tempo.

Estamos falando de uma verdadeira coletânea de catorze ensaios, sendo o primeiro datado de 1927, e publicada exatos quarenta e seis anos depois do filósofo vencer o grande prêmio Nobel de literatura, em 1950, ainda em meio à crise envolvendo sua imagem pública e non grata, em muitos lugares. No Brasil, tivemos em 2013 a chance da L&PM Editora traduzir os intrépidos pensamentos do britânico que defendia que “pessoas muito simpáticas são aquelas que têm mentes repulsivas”, a ponto de termos o prazer de acompanhar, em língua portuguesa, o ponto mais alto destes ensaios atemporais do cara: um debate do próprio acerca da existência de Deus com o padre F.C. Copleston, um sacerdote astuto, cujos argumentos certamente lavam a alma de muitos cristãos, até o clímax do livro. Um duelo de titãs que, por si só, já vale a leitura.

Compre: Por Que Não Sou Cristão – Bertrand Russell.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.