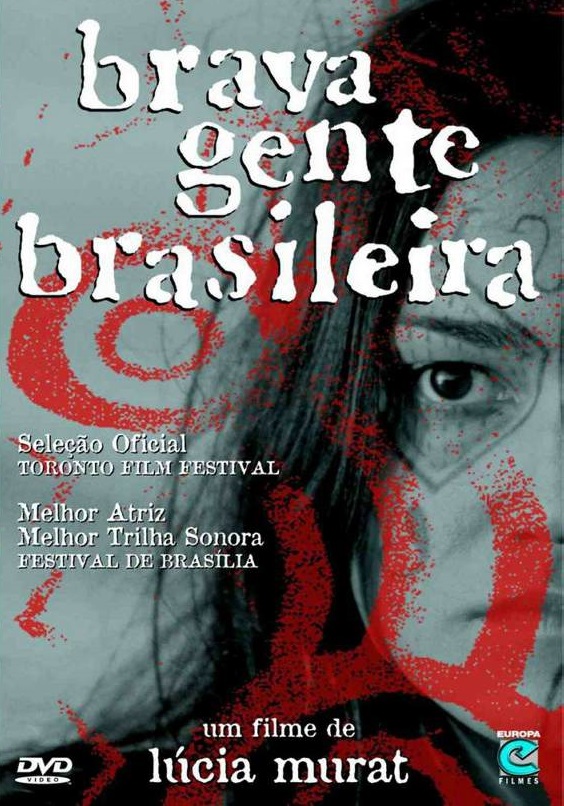

Crítica | Brava Gente Brasileira

Distribuído no ano 2000, às vésperas de um novo milênio, a realizadora Lúcia Murat entrega um drama, que retrata a relação conflituosa entre os índios nativos brasileiros e os portugueses colonizadores, nos idos do século XVIII. O começo mostra uma tribo quase toda formada por mulheres, que falam em um idioma indistinguível para os europeus, os quais erroneamente associavam as falas a balbucios sem sentido, uma falha de compreensão que se repetiria na relação com os habitantes que eram julgados como selvagens.

O retrato pintado ao redor do índio é de um guerreiro poderoso, semelhante ao visto na literatura de José de Alencar, especialmente em O Guarani, que retratava o nativo como uma espécie de cópia dos heróis dos romances europeus de cavalaria. No entanto, a visão idealizada do povo nativo é logo quebrada com as intensas batalhas entre os asseclas do governador e os membros da tribo, com cenas que resumem bem a prática nefasta dos poderosos, explicitando crimes como estupro e assassinato a sangue frio, por meio de armas de fogo, normalmente sobre figuras que sequer possuíam armas brancas.

A interação sexual se dá por meio de seções sem mútuo consentimento, banalizando questões básicas sentimentais e morais. O roteiro desenvolve-se livre de medos, e não faz qualquer cerimônia em problematizar o modus operandi dos exploradores portugueses e tecer críticas ferrenhas aos brasileiros nascidos já sobre a influência branco-europeia, que não veem qualquer semelhança com os índios, ao contrário, defendem os desejos dos mesmos poderosos que os escravizam de modo nada velado a troco de poucos privilégios dentro das províncias.

A questão do apartheid é fortificada pelo personagem que não consegue esconder visualmente o fato de ser mestiço. O jagunço Capitão Pedro é racista e tem orgulho disso. A barba proeminente de seu intérprete, Floriano Peixoto, busca esconder uma pele mais escurecida, mas a mentira não se sustenta ao se verificarem os cabelos encaracolados, normalmente cobertos por bonés e chapéus. Há inclusive o cuidado de mostrar o Capitão agindo de modo terno, com um rapaz branco que ele resgata, mostrando que a capacidade do capitão se humanizar só é evocada quando está em companhia de seus iguais, um artifício bastante comum em meio aos que segregam.

No entanto, a compreensão e comportamento dócil somente são mantidos enquanto o rapaz age de modo submisso, diante de qualquer mostra de rebeldia ou discordância, a truculência retornar, como eco típico da barbárie que é capaz de fazer decepar as mãos dos “inimigos” indefesos.

O contraponto ao comportamento de Pedro, dentro da aldeia branca, é visto na interação do lusitano Diogo Castro e Albuquerque (Diogo Infante) com a capturada Ánote (Luciana Rigueira). Mesmo os relacionamentos entre as raças, vistos no início como uniões sentimentais e amorosas, logo revelam sua real identidade de exploração sexual, vinculada quase necessariamente a dogmas religiosos, que, por sua vez, remetem à catequização imposta pelos colonos no Brasil e em toda a América Latina. O roteiro de Murat não tem pudor em mostrar a hipocrisia latente no ethos dos preconceituosos homens brancos, que tinham no discurso um acintoso ódio aos Guaicuru, mas que na intimidade, lançavam sua força para cometer abusos contra as moças da tribo.

O revide, mostrado em detalhes no final, serve de alento aos Kadiwéu, os únicos sobreviventes após o tratado de paz e que atualmente habitam uma reserva no Mato Grosso do Sul dedicada à memória dos muitos que sofreram nas mãos dos portugueses. O movimento é uma ode à luta para subsistência da tribo, que até hoje sofre reprimendas e arduamente briga para manter sua cultura própria, pontuada de modo bastante interessante em Brava Gente Brasileira.