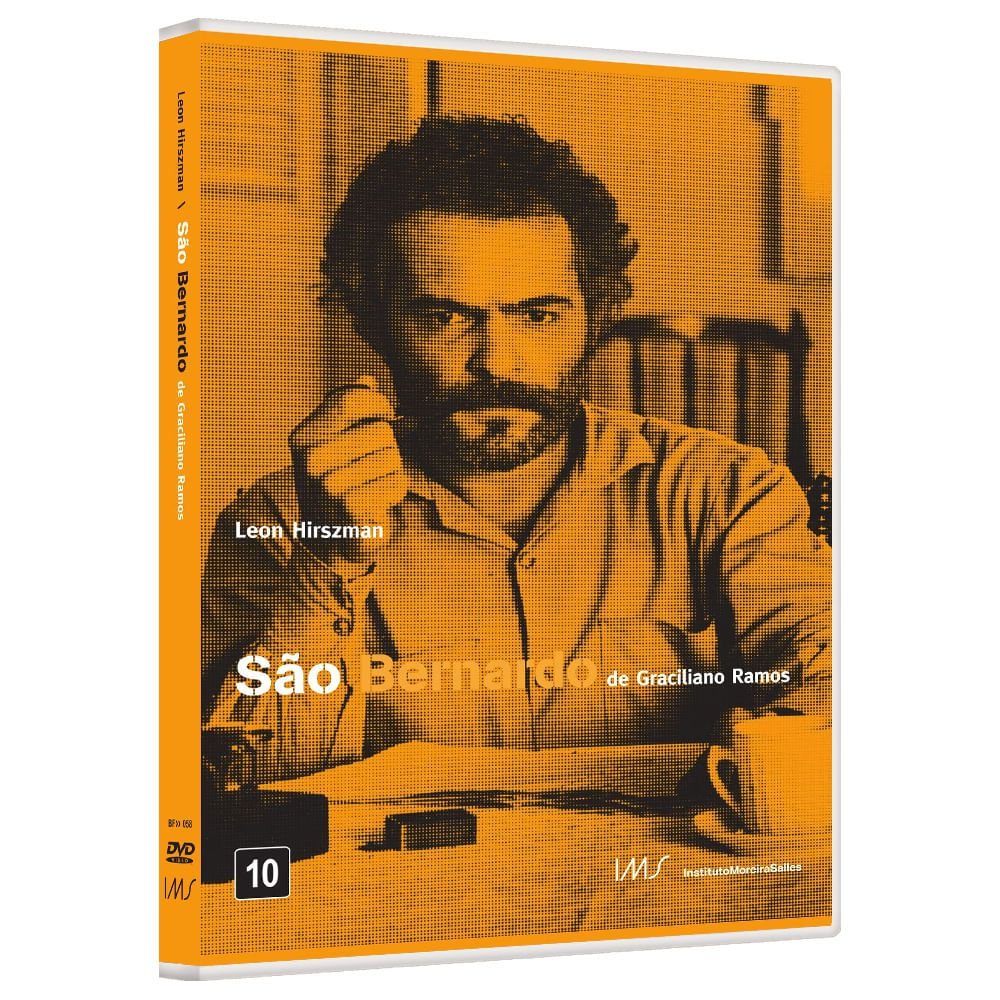

Crítica | São Bernardo

Parte integrante do movimento Cinema Novo, São Bernardo trata da história de Paulo Honório, um mascate que habita o sertão de Alagoas e negocia gado e toda sorte de coisas. A obra de Leon Hirszman mostra o personagem de Othon Bastos tentando de todos os meios, inclusive antiéticos, para adquirir a fazenda que dá nome ao filme, local este onde havia trabalhado quando criança.

O filme começa com um coro de sons indistinguíveis, que simbolizam a confusão mental de Honório, um homem violento, machista e autoritário, com dificuldades claras de convivência. Sua postura autossuficiente esconde um modo de pensar e viver bastante miserável, aquém dos próprios delírios de grandeza que ele nutre.

O roteiro é uma adaptação de um dos grandes clássicos da literatura nacional, São Bernardo, de Graciliano Ramos, e tanto Hirszman quanto Bastos conseguiram capturar bem a essência do romance, não só em mostrar a jornada do protagonista e todo o contexto político-social da obra, mas também nos demais personagens, em especial, Madalena de Isabel Ribeiro, uma professora de pensamento e atitudes progressistas entrando em conflito direto com o conservadorismo de Honório. Os dois se casam, apesar de não combinarem em praticamente nada.

O gerenciamento da fazenda torna seu proprietário próspero, mas sempre causando temor em qualquer pessoa que se relacione com ele. Suas sensações e obsessões de controle se chocam com o ideal que Madalena tem para si, e o texto se desenvolve muito bem nos conflitos. Hirzman não aborda de maneira óbvia as contradições de uma relação, e a estética empregada pelo cineasta faz o filme parecer uma declamação, tanto pela narração do ator, que revela o pensamento torto, sexista e moralista, quanto suas expressões corporais, que deixa claro ser um sujeito que parece estar sempre prestes a explodir.

A postura turrona de Paulo esconde mal sua real face. Além da índole estranha se percebe a fragilidade de seu caráter e até de sua auto imagem. O comportamento possessivo de fato tem a ver com o receio de ficar sozinho, e acaba resultando em uma vaidade que faz até quem está perto se afastar.

Sua incompreensão também ajuda que ele seja um pária em casa, mesmo sendo bem-sucedido financeiramente, e ajudam a formar nele a postura de um sujeito paranoico. Isso resulta em fracasso até no mais banal de seus desejos, visto que até a paternidade, que lhe parecia natural lhe é negada. Sua esposa, que deveria ser sua protegida, adoece da dor da rejeição e da falta cuidados sentimentais básicos, pois não é tratada como um ser humano, e sim como mais uma propriedade.

São Bernardo trata de questões candentes até os dias atuais, demonstrando a atualidade do texto de Ramos e da adaptação de Hirszman. O personagem de Othon é diferenciado, um explorador consciente de seu poder e ainda assim impotente no campo sentimental.