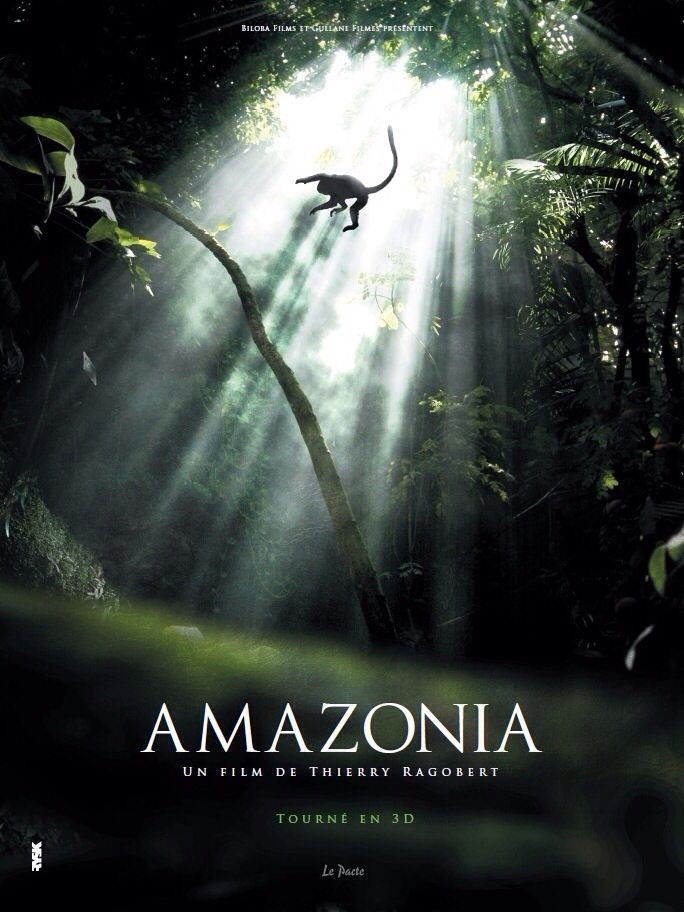

Crítica | Amazônia

Acostumado a realizar documentários para a televisão francesa, Thierry Ragobert encabeça a produção franco-brasileira que mostra uma floresta amazônica de modo intimista – ao menos não nos moldes humanos. Amazônia é parte da estética adotada pelo diretor de explorar as paisagens globais de modo fora do usual, semelhante ao que fizera com Planeta Branco, mas sem a pecha de documentário do anterior. Nesse filme, a história é narrada pelas desventuras de Castanha, um macaco-prego criado em cativeiro que sofre um acidente de avião e é exposto à selvageria comum da floresta.

A intervenção dos homens é feita de modo frio. A única pessoa com quem interage o herói da jornada é uma menininha (Pietra Reis), que se despede um bocado triste do mascote. A relação dos dois é baseada na ingenuidade e inocência, mas esse background logo é deixado de lado para dar lugar a belíssimas cenas aéreas seguidas da queda do avião.

Em terra, Castanha vê sua gaiola invadida por roedores, que se refestelam com os objetos coloridos do planador e que, sem intenção, liberam o símio de seu cativeiro. Ao perceber que não precisa mais ficar confinado, Castanha sai floresta afora, enfrentando mosquitos e se deparando com as ricas fauna e flora amazônicas. As lentes precisas grafam a multiplicidade de flores, fazendo da película algo belíssimo visualmente e significativo ante a trajetória de Castanha. Aos poucos, ele deixa os modos de bicho doméstico e dependente da intervenção dos homens para começar a interagir com os seus instintos e com sua real natureza. As expressões do macaco são as mais diversas, especialmente quando se depara com os insetos. Seus olhos dizem muito, sua face demonstra o quão frágil ele é diante da grandiosidade do mundo, o que pode ser facilmente associado a paralelos da humanidade com o cosmo.

A trilha sonora é pouco acionada, mas, quando se faz presente, gera um contraste equilibradíssimo com os sons provenientes do comportamento dos animais. As peculiaridades das aves, dos répteis e dos outros mamíferos são tantas que é gasto um tempo demasiado explorando-as e exibindo-as, algumas vezes de modo quase divino, como se a câmera venerasse aqueles seres. A superfície epitelial dos seres à beira-mar é exibida de modo esplendoroso, e o público é convidado a se encantar com as criaturas, das menores até as de proporções colossais, do mesmo modo e de uma maneira nada didática ou panfletária do ponto de vista da patrulha ecológica. A penetração do discurso é muito maior do que qualquer argumento inflamado, já que ela mostra a alma da Floresta por dentro através do olhar de alguém que precisa dela para subsistir. Um exemplo muito mais prático do que qualquer idealismo vindo do ser predatório supremo, que cansa de usar essa fala para esconder interesses egoístas e exclusivistas, mas que, na prática, não ameniza em nada a desenfreada extração de matéria-prima e devastação das matas.

Ao finalmente chegar ao seio de seus iguais, Castanha se enxerga como um pária, um indivíduo sem o traquejo e sem a capacidade comum que possuem os membros do bando. Mas no primeiro momento em que precisa agir de forma predatória, não titubeia, ao contrário, segue os iguais de sua espécie logo após entender como deve agir diante de sua posição na cadeia alimentar – algo que obviamente não impede Castanha de presenciar a captura de um dos macacos-pregos por uma harpia.

No entanto, não é ser vivo algum que constitui o topo da pirâmide de poder destrutivo, e sim a água, tanto a da chuva como a que preenche os rios. A cena focando o boto, cuja pele varia entre o cinza e o rosa, é esplêndida. Castanha prova os sabores que o lugar lhe proporciona, não demorando a fazer parte da teia orgânica e comum, que é a entidade Amazônia. Ele se torna tão íntimo que, ao perceber os rastros de queimada e consequentemente a proximidade dos homens, acaba optando pela convivência com a sua espécie, ao invés de voltar ao seu estado pretérito de animal amansado.