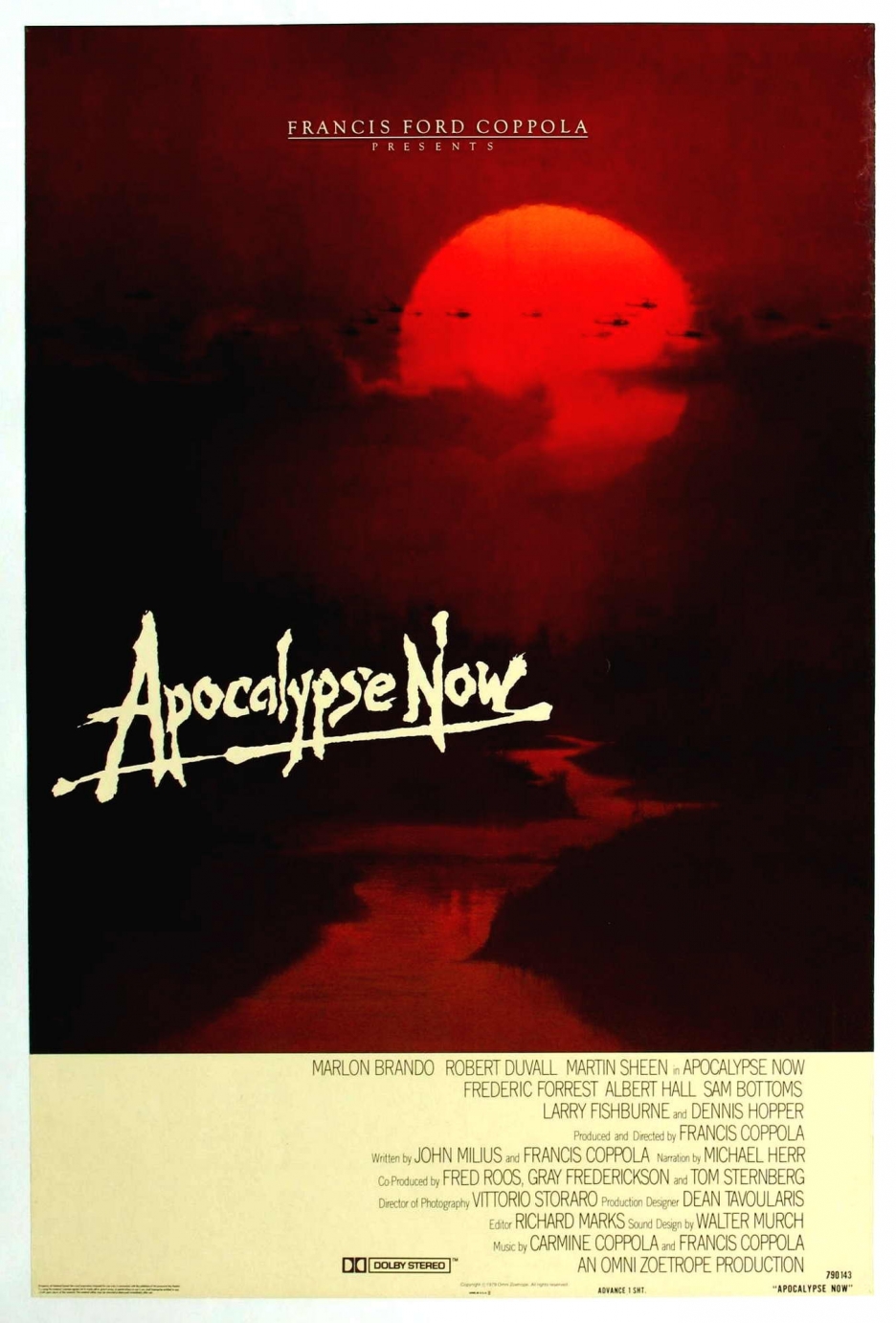

Crítica | Apocalypse Now

O filme de guerra definitivo, ou quase isso. Quase porque existe Vá e Veja, mas Francis Ford Coppola chegou muito perto em 1979 de roubar o trono desse filme soviético – essa sim, a mais delirante história de conflitos militares já feita no cinema. Veja: a perspectiva histórica aqui não poderia ser evitada, já que estamos pisando num panteão de lendas e falando sobre monumentos titânicos de uma arte engrandecida por tais façanhas. Apocalypse Now, por exemplo, é fenômeno único, um tour de force que jamais será repetido ou reproduzido pelos efeitos especiais de um James Cameron. Poucas vezes Hollywood foi tão longe com as suas imagens, tão verdadeira ao enquadrar o caos e o horror que leva um país a atacar o outro, e dentro dele, se desesperar. O diretor de O Poderoso Chefão, na década do seu mais famoso diamante, ainda estava com uma fome incontrolável de cinema, fome de contar a história mais ousada que ninguém mais seria louco de contar. E depois disso, não teve como não saciá-la.

Baseado nos livros Despachos no Front e No Coração das Trevas, no auge da fracassada guerra do Vietnã, um coronel americano louco por poder se deserta do exército, e passa a comandar uma tropa de nativos para resistir a outros brancos invasores. O coronel Kurt (Marlon Brando) não é maluco por enxergar o imperialismo do seu povo e não aceitar sua manipulação, mas por reproduzi-lo nos vietnamitas por conta própria. Assim, uma missão saindo de Saigon visa localizar e exterminar Kurt nas profundezas das selvas de um país-manicômio, lar de um inferno na Terra devido à forte invasão “democrática” dos EUA. Helicópteros avançam ao som de Wagner numa cortina de fogo enquanto o Vietnã explode mas revida, não só com armas improvisadas nas mãos de civis, e sim com a loucura que volta como um bumerangue e atinge como um míssil a mentalidade cada vez mais fragilizada do capitão Willard (Martin Sheen) e seus recrutas. Se quem não fala inglês merecia morrer, a intolerância e a petulância dos americanos nunca sofreu por isso um carma e um trauma tão fortes igual aqui. Ninguém vai voltar pra casa, e se voltarem, nenhuma psicóloga vai lhes ajudar com os gritos daquelas crianças.

Bem antes do coronel/ ditador Kurt finalmente expor sua face, num magnífico plano negro e alaranjado dentro de um purgatório conquistado por sua soberba de imperador, Coppola critica de forma visceral a política de invasão dos Estados Unidos através de suas consequências com os envolvidos, homens antes comuns e que perdem a moral e a sanidade servindo a pátria. Com toda a certeza pode-se averiguar que o Oscar de 1980 foi negado a Apocalypse Now por este ser dois dedos na ferida americana, potente demais na força de sua mensagem nada subliminar. Para atingir a experiência de uma catarse cinematográfica naturalista, Francis Ford Coppola quase se suicidou com as dificuldades no Vietnã, liderando uma tropa de atores e técnicos sob total pressão do governo local, com grana do próprio bolso financiando as filmagens, e um Marlon Brando impossível de se trabalhar junto (muito acima do peso, alcoólatra e relutante até o último segundo de viver na mata fechada para interpretar Kurt), além dos prejuízos financeiros pessoais e ao estúdio – o martírio nunca chegava ao fim, e os jornais já acusavam a aventura de O fracasso. O universo queria Coppola no sanatório, mas ele já estava dirigindo o seu.

Hoje, quarenta anos depois e com várias versões do diretor, é um exagero aceitável afirmar que Apocalypse Now e Agonia e Glória, de Samuel Fuller, foram os últimos épicos de guerra vindos de Hollywood, cinemão em todos os aspectos, sujos e que nunca apelam a extravagâncias, com suas vaidades técnicas poderosamente bem aplicadas numa duração a qual nunca desejamos o fim. Steven Spielberg tentou em 1999 um feito parecido com o seu grande O Resgate do Soldado Ryan, e anos antes Oliver Stone tirou seu Platoon da manga, filme-propaganda americana e repleto de apologias irritantes que Spielberg romantizou até o talo com seu sentimentalismo divertido mas hipócrita (a bandeira americana dançando no vento ao som de fim de novela). A ironia mora, talvez, no fato de Trovão Tropical, a paródia meio esquecida de tudo isso feita por Ben Stiller, em 2008, ser bem mais interessante que toda essa panfletagem do Tio Sam. Coppola, se a fez, fez para subvertê-la sem medo. O mundo é um teatro regido por doidos que dormem mal, e esse foi aonde ninguém foi, ganhou Cannes e dinheiro nenhum, e quase se matou no carnaval pagão de criar a sua própria Monalisa de celuloide.