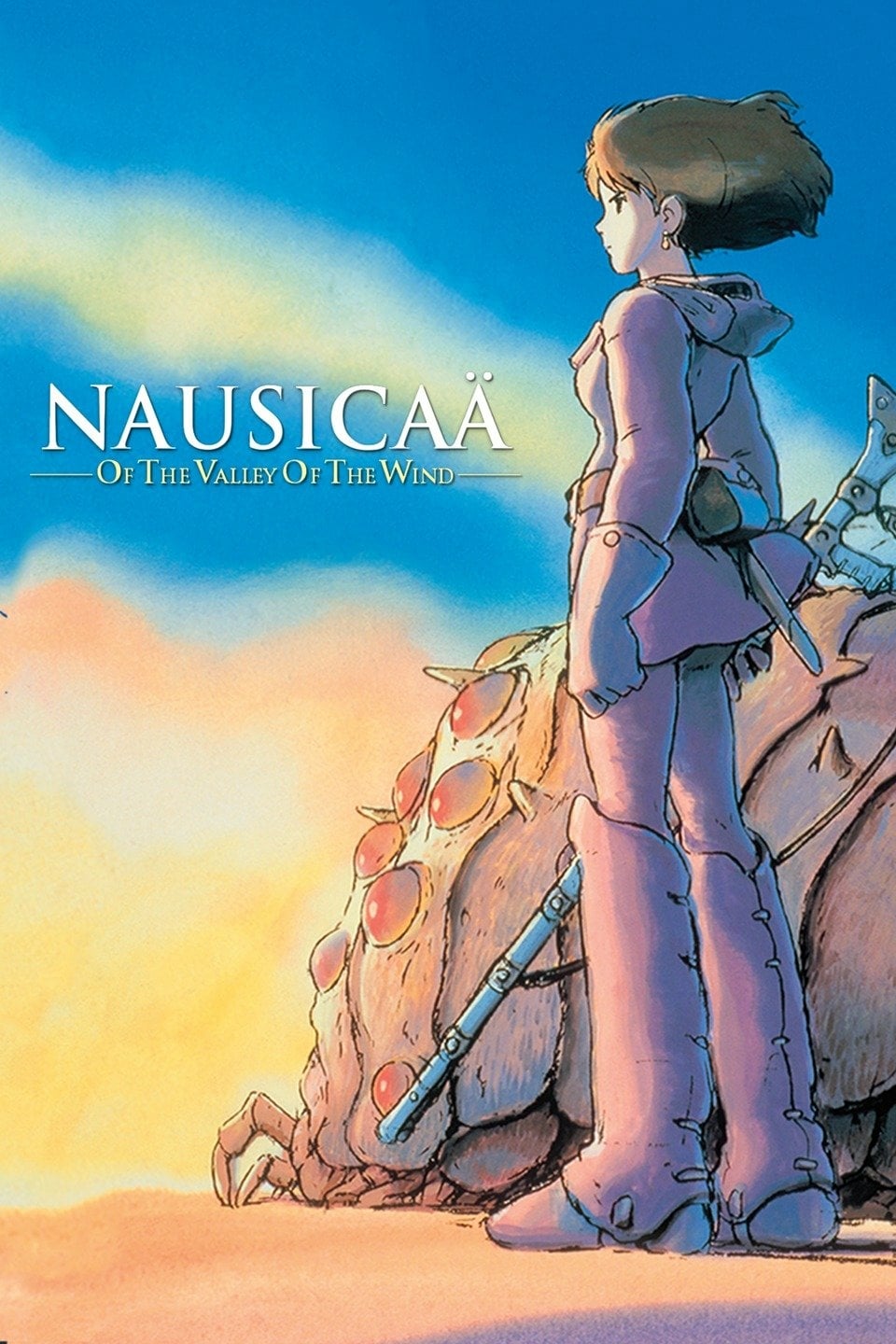

Crítica | Nausicaä do Vale do Vento

As pessoas sentem fome em saber sobre os limites do cinema de animação. Uma curiosidade válida e saudável que fez o cinema, nos últimos anos, produzir experimentos do tipo de Com Amor, Van Gogh e Uma Aventura Lego – filmes que foram longe na experimentação de novas técnicas de animação. Mais é um gênero ainda pobre de ousadia, carente de ambição mesmo em 2019. É claro que Valsa com Bashir, o brasileiro O Menino e o Mundo e o ótimo curta-metragem El Empleo quase desmentem o fato, e não podemos esquecer da injeção de credibilidade de Robert Zemeckis em Uma Cilada Para Roger Rabbit e de outros no jogo do antes e depois, ampliando as veredas artísticas dessa forma ainda infantilizada por ser mais consumida pelas crianças. Contudo, há léguas a se percorrer nessa estrada para futuros projetos virem a provar, a todos os públicos (e idades) o potencial inexplorado desse gênero, já que a Pixar, aqui no ocidente, parece ter finalmente abandonado a era de ouro que começou em Toy Story, e parece ter terminado na terceira parte da saga dos brinquedos aventureiros.

Enquanto isso, no oriente, a tal ‘era de ouro’ da animação não veio de uma empresa de mil cabeças, e sim, de um homem só: Hayao Miyazaki, e seu pequeno estúdio Ghibli. Em Nausicaä do Vale do Vento, o mestre elaborou uma ficção ilustrada e superior a grande maioria das ficções científicas já listadas no cinema moderno, feito nobre para uma premissa tão simples, marca registrada do cineasta. Aqui, num cenário pós a destruição humana do seu meio ambiente, a trama (crítica sobre as consequências do apocalipse) foca na princesa Nausicaä, uma metáfora para a esperança juvenil mesmo em um mundo de trevas, e nas tentativas da corajosa adolescente em trazer equilíbrio entre a humanidade e a natureza por onde quer que ela passe. A história corre solta, um deleite para com a habilidade do diretor que em plenos anos 80 uniu história com técnica, sendo que ambas poderiam ser projetadas separadamente e seu valor, manter-se intacto. Assim, Do Vale do Vento vai equilibrando filosofia, poesia e ecologia com uma única regra: fazer o espectador absorver a importância da obra em um sentido além do Cinema. E em tempos de aquecimento global e debates ao tema, o efeito é puramente transitório da tela para a nossa percepção pessoal.

Quiçá a arte de Miyazaki tivesse sido lançada mesmo que de modo tímido na época de prata de Walt Disney, na metade do séc. XX para o público ocidental, mimados por contos “inofensivos” de bruxas e príncipes encantados até hoje (vide Frozen), daria para imaginar o impacto nada subliminar que teria a recepção da filmografia do cineasta num público atraído apelas pelo padrão das produções de Hollywood. Digo por experiência própria: quando criança, fui cinéfilo iniciante e habituado com Os Aristogatas, obra pertencente a última leva dos clássicos produzidos em 2D pela Disney, e ao assistir na década de 90 a Nausicaä, a fiel adaptação do mangá homônimo, tal foi minha surpresa ao descobrir que não só havia uma clara limitação ao enorme potencial dos desenhos animados do ocidente que eu tanto assistia no meu videocassete, mas principalmente, descobri que havia um mundo cheio de possibilidades, fortes e maravilhosas, para a construção de outros mundos coloridos e criativos a minha frente. Algo que Hollywood não permite na maioria de seus filmes, na sua jornada por infantilizar pais e filhos através de gerações.

Se para eles o céu tem limite (e nuvens de algodão doce), para Miyazaki e seus seguidores, não. O diretor de A Viagem de Chihiro, ainda a melhor animação do século, sempre ilustra em suas aventuras irresistíveis o que beira o proibido no cinema infantil. Uma coragem digna de samurai que falta aos cowboys de Hollywood mesmo nos tempos mais liberais da Pixar (essa chegou perto do diferencial mundial de Miyazaki com Wall-E, em 2008, e nos temas adultos do ótimo Up: Altas Aventuras). Contudo, devido ao sucesso internacional do mangá e do filme em questão, o sensacional estúdio Ghibli permanece desde 1985 como o mais influente do mundo das animações, tendo uma influência direta e/ou subjetiva na realização da maioria esmagadora de produções orientais e ocidentais a partir daí (mesmo naquelas de técnicas específicas, como o stop-motion de A Fuga das Galinhas ou na pintura animada de O Velho e o Mar). Se muitos fãs preferem as obras posteriores ao início desse “monopólio de qualidade” já estabelecido, Nausicaä foi o estopim para o célebre mosaico de maravilhas que o filme pertence. Afinal de contas, a filmografia de Miyazaki é um tesouro nacional para o Japão, e quiçá, ao vasto legado artístico da humanidade.