Crítica | Hannah Arendt

Uma das grandes discussões da humanidade é a origem do “mal” como ato de um ser humano contra outro, e como as sociedades modernas conseguem se organizar tentando conciliar o comportamento nocivo dos homens em meio ao avanço material da civilização. Nesse contexto, o debate trazido pela intelectual alemã Hannah Arendt é mais do que importante para nos fazer pensar sobre o papel de cada um nos mecanismos de reprodução dessas desigualdades e violências cotidianas.

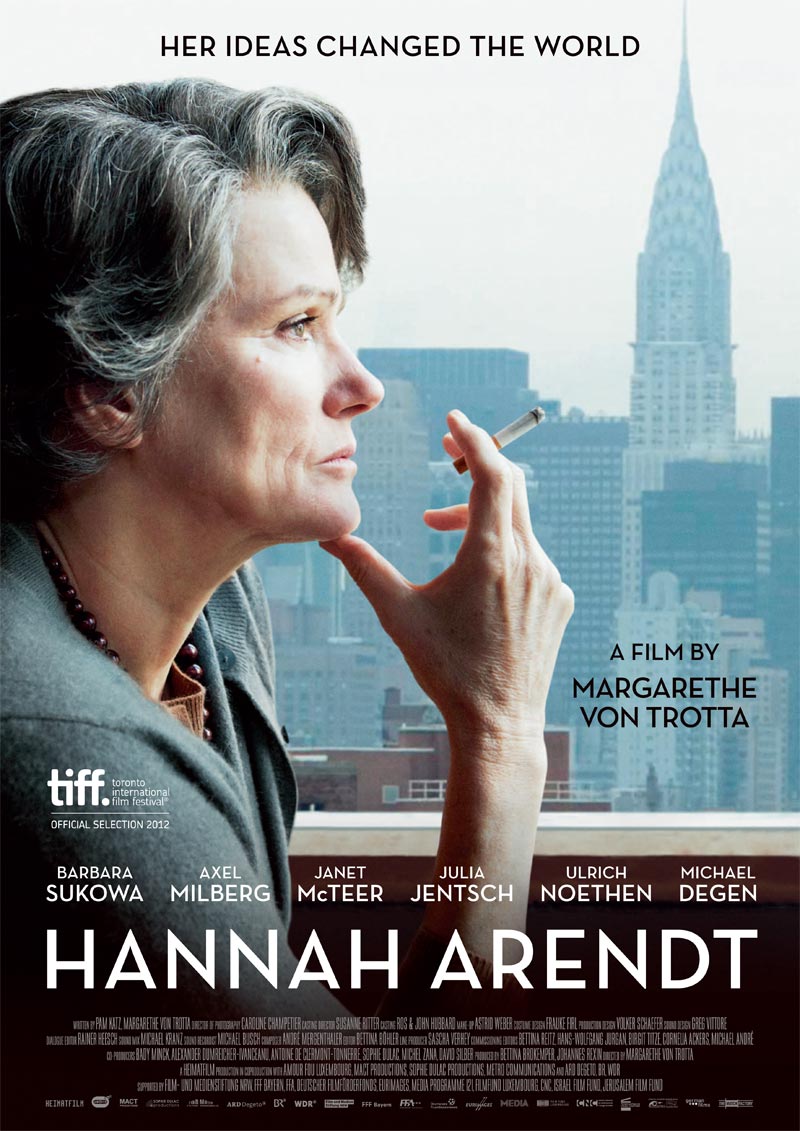

O novo filme de Margarethe von Trotta traz Arendt (Barbara Sukowa) em sua vida radicada nos EUA, na década de 1960, como intelectual e professora respeitada dentro do círculo universitário norte-americano e reverenciada por amigos judeus fugidos do Holocausto. Quando o nazista foragido Adolf Eichmann é preso e mandado ilegalmente para ser julgado em Jerusalém, Arendt oferece-se para ser correspondente do julgamento para o jornal New York Times, o que é prontamente aceito.

O que todos esperavam ansiosamente era uma condenação simples e veemente, uma análise da sordidez e da maldade nazista sob o posto de vista de uma fugitiva judia. Porém, é publicado um livro, dividido em várias partes no jornal, que assusta toda a comunidade internacional ao mostrar que Eichmann não era um gênio do crime, mas um funcionário público burocrata que cumpria ordens, e, a partir de uma divisão moral que criou em sua mente, carimbava e arquivava documentos que autorizavam o envio de pessoas aos campos de concentração. Além disso, Arendt ainda faz uma crítica ao colaboracionismo judeu nas áreas ocupadas pelos nazistas.

Apesar de o filme tratar a história com relativa simplicidade e fazer uma defesa também simplista de Arendt, a brutal reação às suas ideias mostra como a autocrítica é praticamente inexistente na sociedade, e como poucas pessoas conseguem enxergar além do senso comum e da lógica maniqueísta de fenômenos políticos, sociais e psicológicos complexos, como o nazifascismo. Sua ideia de “banalização do mal” também é pouco retratada no longa, mas deixa claro que o problema da sociedade atual não é a existência do mal, mas como ele se tornou banal e sem importância. Banalização do mal elevada a escalas estratosféricas pelo nazismo, que racionalizou toda uma operação de morte de milhões de pessoas em escala industrial, cuja colaboração não foi realizada por um criminoso contra a humanidade, mas por um funcionário público como Eichmann, que seria punido caso não o fizesse, e aí reside o problema do “só estou fazendo meu trabalho”.

Tal relação atualmente pode ser levada a presidentes de multinacionais que exploram mão de obra infantil e/ou escrava em várias partes do mundo, além de políticos e também policiais que, ao vestirem o uniforme da normalidade, brutalizam o cotidiano com pequenas ações, rompendo o tecido da civilização até que não sobre mais nada além da pura reprodução irracional da violência sem sentido.

Ao tratar de tema tão complexo, falta ao filme de von Trotta justamente a capacidade de diluir tal dilema entre as discussões e conflitos, que por vezes parecem menores do que realmente são, tornando-o mais interessante àqueles com um conhecimento prévio da história. Conhecida pelo seu panfletarismo de esquerda (o filme “Rosa Luxemburgo”, de 1986, que conta novamente com Barbara Sukowa como protagonista, também é dela), a diretora utiliza recursos narrativos puramente expositivos com o viés de convencer a plateia da mensagem que ela está passando, sem propor um debate real e, assim, prejudicando o entendimento sobre o significado do legado de Arendt a um público menos informado.

A atualidade dos temas trazidos por Arendt é capaz de superar a narrativa retilínea e causar um impacto no espectador sensível a esses assuntos, o que sempre foi o objetivo da intelectual e também da diretora; isso deve ser o mais importante em tempos de tamanha banalização do mal.

–

Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.