Crítica | Bird

É difícil dizer algo sobre isso no momento. Enquanto escrevo isso me cerco ouvindo novamente toda a trilha do que acabei de assistir. O mais agradável em ver um amante desse gênero como realizador de um filme desses é a sobriedade na construção dramática e nas atuações. Você não se questiona em momento algum na imersão que ele propõe, só está lá e é apenas isso.

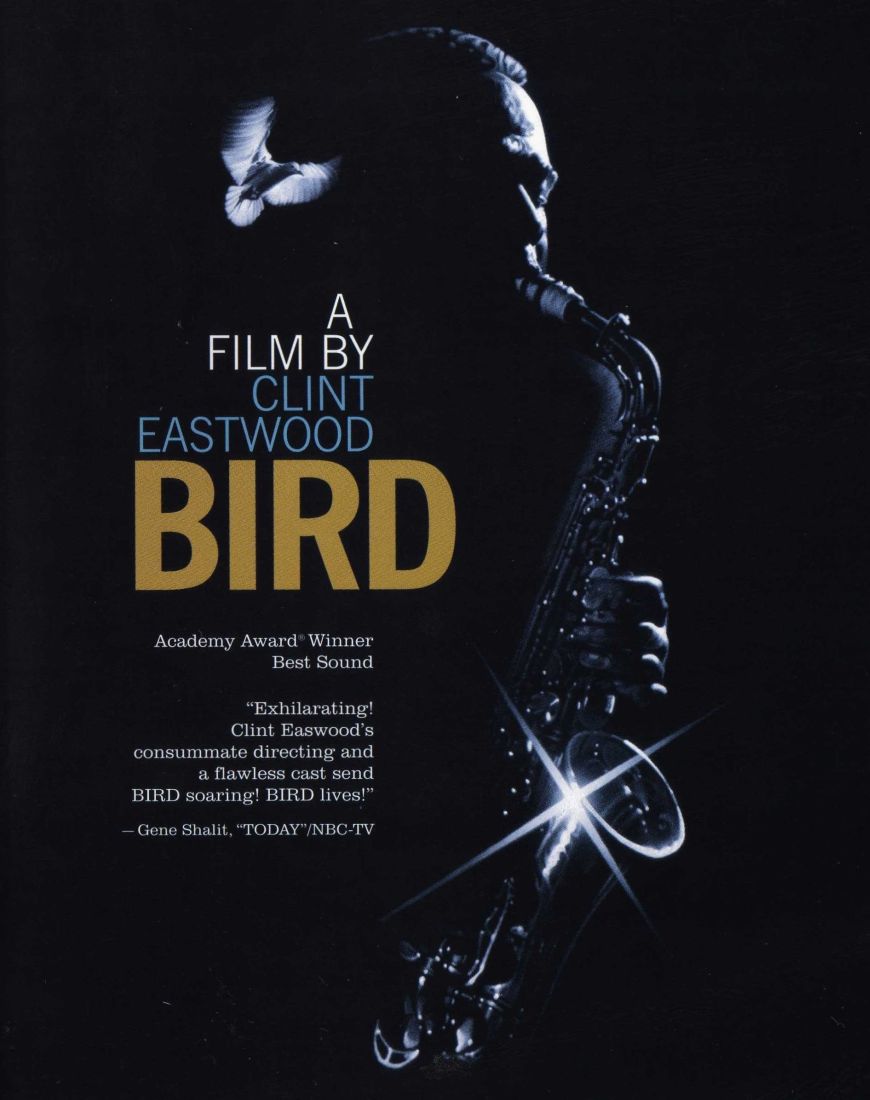

Bird, dirigido por Clint Eastwood e lançado em 1988 narra em suas quase três horas de duração o desfecho final da vida de Charlie Parker. O sagrado Jazz, que estava ali antes das guitarras, que ressoa forte tal qual o rastro de uma chuva no dia seguinte e até hoje deixa o frio por onde passa, me parece ser o personagem principal, antes mesmo de Charlie.

O filme se inicia esteticamente como um noir, mas como quem não te quer como espectador. Logo após um show, podemos ver Charlie sendo interrogado por sua esposa, Chan (Diane Verona) após um rápido monólogo. Claramente não somos convidados ali, e aparentemente nem ele. Estamos falando de uma biografia que não é certamente engessada, mas, caso não lhe traga interesse por ir atrás do assunto, certamente será uma ótima viagem dramática e musical. Volto novamente no ponto do noir, não só pelo figurino e pelo ano que se passa, mas diretamente pelos diálogos entre Whitaker e Verona. Existe uma relação forte entre as duas pessoas, mas ela é tratada da maneira mais humana possível, enriquecendo mais ainda algo que já seria sensacional simplesmente pelo que aborda.

Ele traz um retrato de época, mas que também é registro musical de pelo menos três momentos distintos. É confuso pensar ao final de cada cena qual foi o tempo de gravação total do filme, pois encaramos diversos recortes temporais dentro de uma mesma elipse, que retorna de maneira bem didática de onde ela partiu, mas ao mesmo tempo dentro dela existem múltiplas passagens históricas e pontos de vista diferentes. E nesse acompanhamento não linear da história de Parker que pude capturar uma divisão do clima que o filme propõe logo após encerrar sua primeira hora de exibição. Você pode se perguntar o que ele tem a mostrar depois de tudo o isso e os arcos seguintes te levam a respirar uma nova jornada de maneira perfeitamente clara, adoçando o momento, principalmente depois desse momento com mais música. Fico a pensar que em primeiro momento ele de fato trazendo o pior momento da vida de um gênio para depois voltar ao filme. É uma maneira dura de contar a vida de alguém, mas ao final não consigo imaginar se poderia ser feito de outra maneira.

Apesar de tudo isso o real protagonista é de fato Forrest Whitaker, que entrega uma interpretação cheia de camadas, tiques e maneirismos para encarnar o saxofonista. Todo o elenco de apoio é incrivelmente bem escolhido. Existe uma pequena cena durante um dos flashbacks que te mostra perfeitamente o que era a febre musical de New York nos anos 50 nas costas de um personagem. E não é apenas porque dentro desse estilo reside o ouro cultural do povo americano, o filme toma um cuidado particular em quando começar a tocar sua trilha sonora, e é nesse cuidado que a música vira a dualidade tão pesada de uma história trágica. Não é possível ditar ou prever coisas assim e a película faz bem em não julgar de fato o que houve ali: simplesmente mostra passagens do que foi, no final talvez tenha sido o medo que encerrou a vida de um dos gigantes da música, mas que sua sombra nunca sumiu. Apesar de tudo isso não foram feitos muitos filmes sobre Jazzistas, mas Clint conseguiu registrar em pouco drama, algo único.

–

Texto de autoria de Halan Everson.