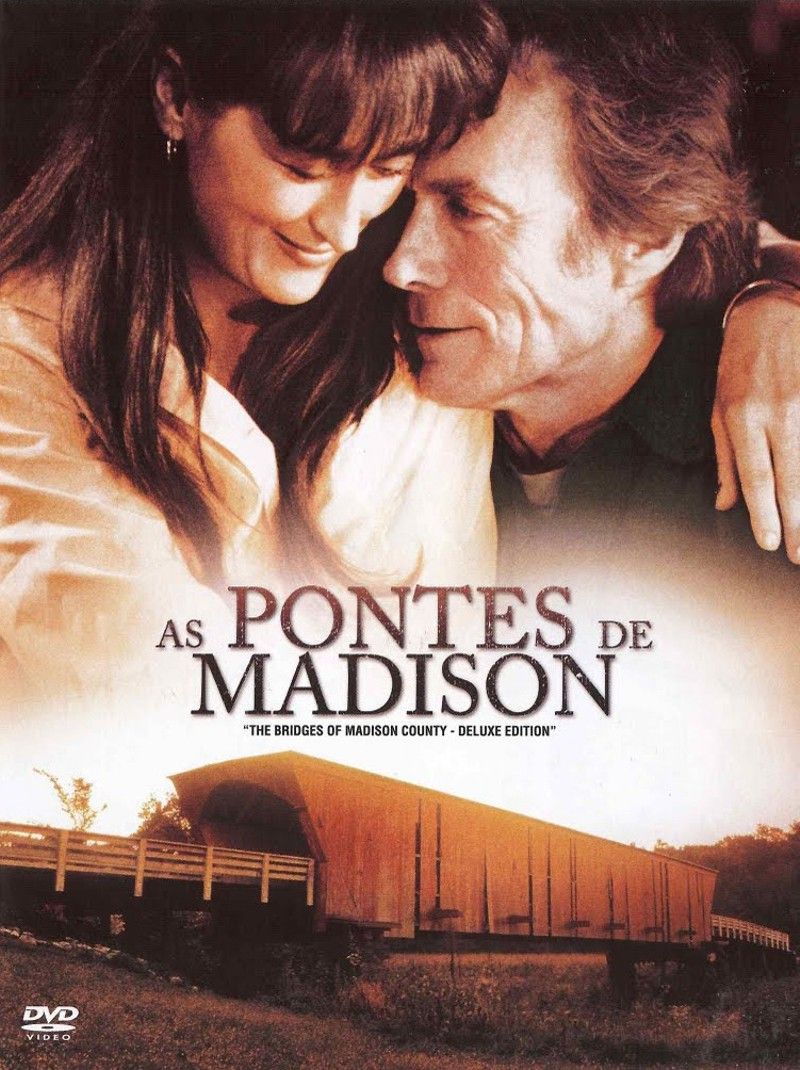

Crítica | As Pontes de Madison (2)

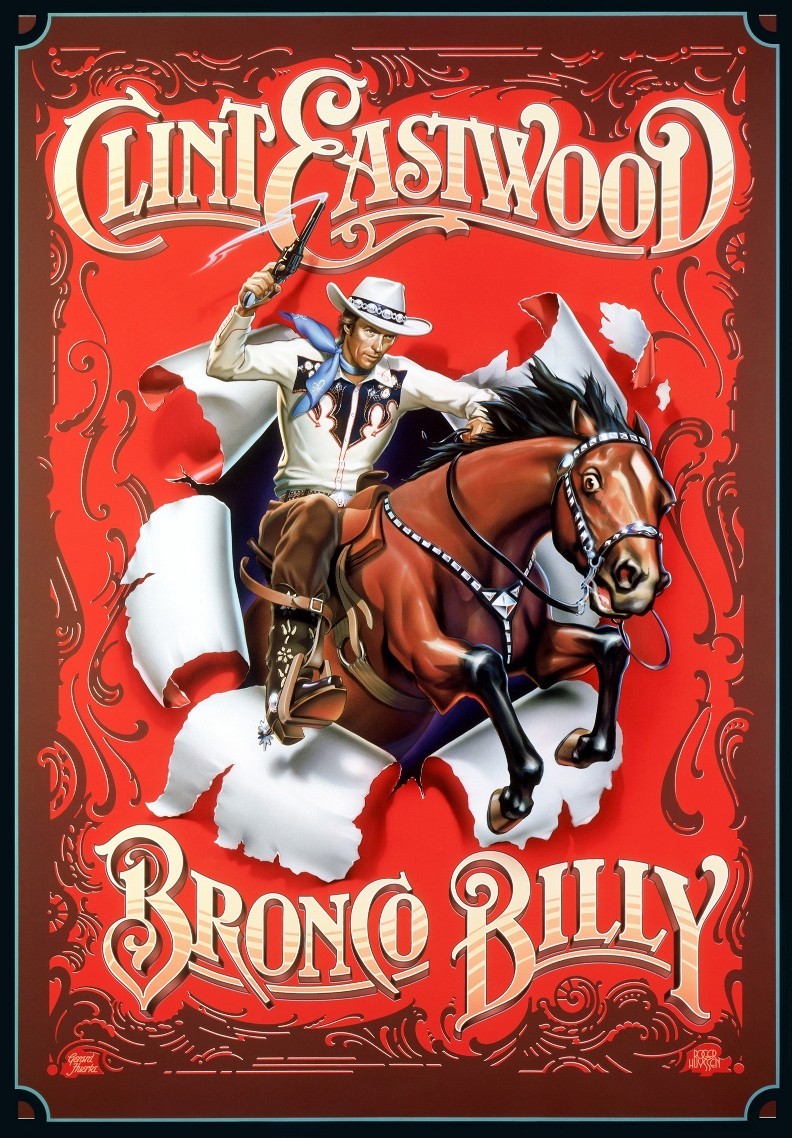

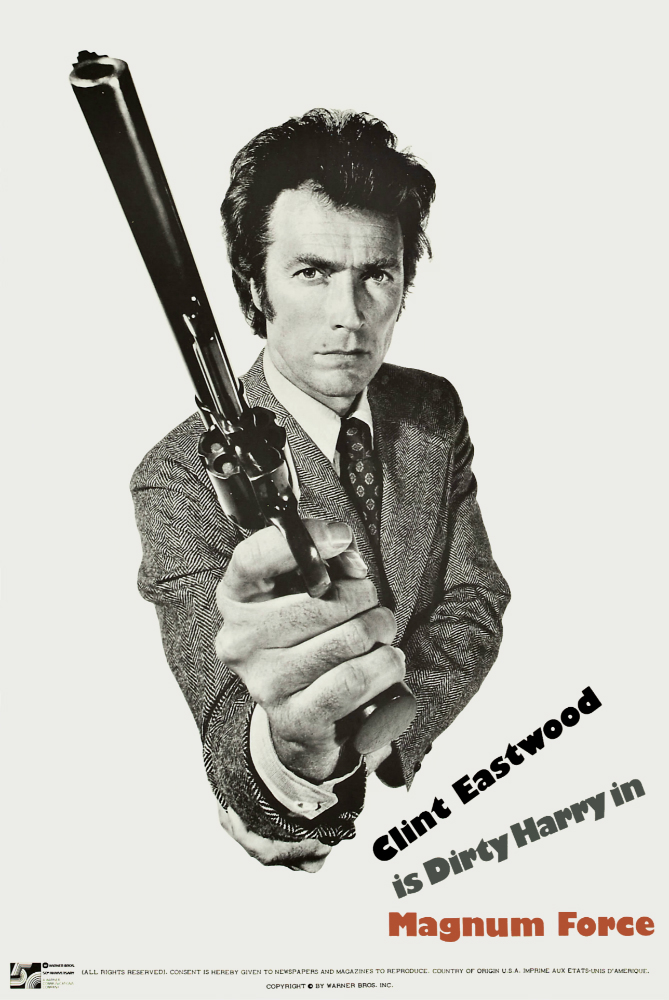

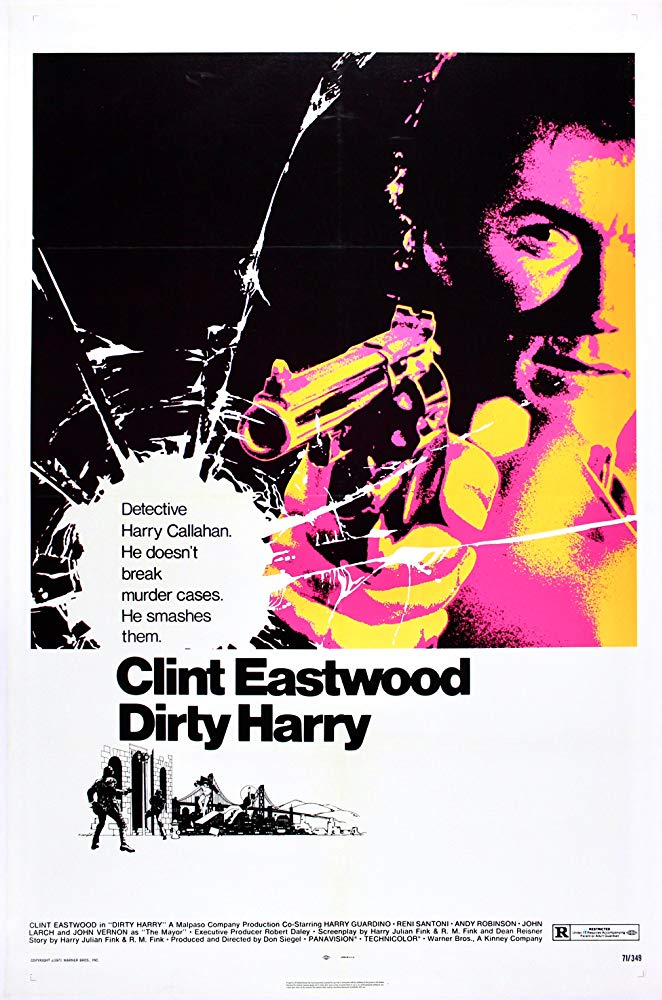

Baseado em obra homônima de Robert James Waller, As Pontes de Madison é um dos grandes romances da história do cinema. Produzido (com a Amblin, produtora de Steven Spielberg e Kathleen Kennedy), dirigido e estrelado por Clint Eastwood, é um filme que destoa de toda a imagem que ele havia construído no cinema até ali: do brutamontes, durão e implacável. Clint encontra em Meryl Streep (vivendo um momento marcante em sua carreira, reconhecido pela academia) um par amoroso perfeito para discorrer sobre o quanto é complicado lidar com os sentimentos humanos, com as dores e incertezas trazidas pelo amor e o peso de cada escolha e suas renúncias.

O filme se passa em decorrência de uma carta deixada por Francesca Johnson, uma italiana que vivia em função de sua família no interior do estado de Ohio, a seus dois filhos, Michael e Carolyn, como nota de seu falecimento. Francesca, que foi morar nos Estados Unidos ao conhecer Richard, seu marido, na segunda grande guerra e abdicou de sua vida para começar um casamento e construir uma vida conjugal. Nesta carta, ela registra seu último desejo e para ser atendida, descreve um caso amoroso que viveu com Robert Kincaid – um fotógrafo da revista National Geographic que passou por aquela região em Ohio enquanto seu marido e filhos visitavam uma feira em outro estado.

Francesca e Robert, cada um dos dois, atravessam em suas vidas um momento em que se encontram em ruptura com seus sonhos e esperanças. Ela, numa cidade pequena, onde todas as pessoas se vigiam e precisa tomar conta das responsabilidades da casa, não se encontra mais consigo mesma. Está perdida dentro de si mesma e da vida pacata que leva ali. Já Robert, divorciado e muito bem resolvido com o trabalho, ficou tão fragilizado com esse encontro – e com a presença forte daquela mulher – que insiste, a todo custo em levar Francesca consigo para Washington, de onde ele veio. O tempo passou para o casal e eles abdicaram de todas as possibilidades que a vida lhes ofereceu em função – do casamento para ela – e do trabalho para ele. Resolver esse impasse, agora, que outras pessoas serão afetadas é uma situação impossível. E o sofrimento misturando com o afeto, profundo e singelo é transmitido brilhantemente por Eastwood trabalhando como diretor. Como conduz a trama, e como arma pequenas sutilezas que vão desde olhares até o movimento em quadro dos personagens que expõem como aqueles dois personagens se sentem e como eles vagam entre o carinho e o conflito impostos pela situação.

Se em seus filmes mais antigos, Clint era mais conhecido por “falar” com a arma, neste, o diretor passa uma delicadeza poucas vezes vistas na história do cinema.Para tratar de um casal tão delicado,como maestro e na pele de Robert, ele precisa das palavras para conduzir cada impasse que está vivendo com Francesca.

É difícil tratar de uma obra grandiosa assim de maneira sucinta, mas As Pontes de Madison, é, em suma, um filme sobre dois temas e tudo o que deriva de suas preposições: o tempo, em especial, o passado e a complexidade do que chamamos de“amor”. Os sonhos deixados para trás em função de um relacionamento, a dificuldade de fazer escolhas e lidar com suas consequências, como o passar do tempo enrijece as relações e as próprias pessoas. É um dito popular que o verdadeiro amor só acontece uma vez na vida, pena que não seja possível determinar o momento, afinal, a vida ainda é uma força maior que insiste em nos pressionar contra nossas vontades.

–

Texto de autoria de Gabriel Caetano.

https://www.youtube.com/watch?v=bn79t3d3UiQ

Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.

É possível quase tocar na rede de suspense que vai se fechando ao longo do filme, traçada tal degradé de pintura num jeito cirúrgico só pra ser desconstruída, e revirada num ponto, e reconstruída constantemente na excelência da projeção. David Fincher realizou um dos mais icônicos filmes americanos dos anos 90, e aqui não fica pra trás.

É possível quase tocar na rede de suspense que vai se fechando ao longo do filme, traçada tal degradé de pintura num jeito cirúrgico só pra ser desconstruída, e revirada num ponto, e reconstruída constantemente na excelência da projeção. David Fincher realizou um dos mais icônicos filmes americanos dos anos 90, e aqui não fica pra trás. Todo mundo queria pelo menos uma vez na vida escapar da realidade. Guillermo Del Toro, no auge de sua criatividade, nos dá essa chance com esse filme, driblando a linha tênue de quando acaba e começa tais dimensões, apelando para uma pretensão irresistível, típica e solidária à sua filmografia e indiscutivelmente própria – e linda.

Todo mundo queria pelo menos uma vez na vida escapar da realidade. Guillermo Del Toro, no auge de sua criatividade, nos dá essa chance com esse filme, driblando a linha tênue de quando acaba e começa tais dimensões, apelando para uma pretensão irresistível, típica e solidária à sua filmografia e indiscutivelmente própria – e linda. Melhor e melhor a cada revisão, sem dúvida é um dos melhores já dirigidos pelo Clint cineasta. As cores do mundo projetadas pelo artista estimulam ainda mais a essência de uma história quiçá necessária no que tange os dois lados de uma guerra. Uma procura artística tão ambiciosa e impecável quanto lúcida em sentido.

Melhor e melhor a cada revisão, sem dúvida é um dos melhores já dirigidos pelo Clint cineasta. As cores do mundo projetadas pelo artista estimulam ainda mais a essência de uma história quiçá necessária no que tange os dois lados de uma guerra. Uma procura artística tão ambiciosa e impecável quanto lúcida em sentido. O filme definitivo sobre as mulheres, as divas, os arquétipos de Pedro Almodóvar projetados em suas Atenas de cenário quente e alma feminina. Nunca o cineasta encontrou um hibridismo tão forte e saudável entre história e filme, intenção e encenação, com limites inexistentes no caos das relações humanas. A linguagem de Almodóvar no ápice.

O filme definitivo sobre as mulheres, as divas, os arquétipos de Pedro Almodóvar projetados em suas Atenas de cenário quente e alma feminina. Nunca o cineasta encontrou um hibridismo tão forte e saudável entre história e filme, intenção e encenação, com limites inexistentes no caos das relações humanas. A linguagem de Almodóvar no ápice. Uma dupla história de amor invariavelmente trágica e impossível, caçada em êxito na tela por imagens digitais belíssimas que capturam e expandem nossa fascinação pelo todo; uma desculpa para o cineasta de Fogo contra Fogo retratar os absurdos, incoerências e as alienações impregnadas numa realidade, enfim, real. Dos melhores do seu ano.

Uma dupla história de amor invariavelmente trágica e impossível, caçada em êxito na tela por imagens digitais belíssimas que capturam e expandem nossa fascinação pelo todo; uma desculpa para o cineasta de Fogo contra Fogo retratar os absurdos, incoerências e as alienações impregnadas numa realidade, enfim, real. Dos melhores do seu ano. Muitos podem dizer que é, e acusam o filme, de fato, sobre ser apelativo, mas sem a sua elevada carga emocional seria superficial, e com certeza, não seria a obra-prima sobre os fundamentos e as reflexões de uma sociedade que é. Ambicioso e singelo na medida certa, tanto se apropria do mundo para convertê-lo em drama, trama e fantasia, quanto para provocar e estender nosso fascínio pela enorme e singela abertura crítica que o filme carrega; mais um filmaço para a conta de Alan Resnais, mestre francês morto em 2014 e vivo em seu legado de proporção gigantesca.

Muitos podem dizer que é, e acusam o filme, de fato, sobre ser apelativo, mas sem a sua elevada carga emocional seria superficial, e com certeza, não seria a obra-prima sobre os fundamentos e as reflexões de uma sociedade que é. Ambicioso e singelo na medida certa, tanto se apropria do mundo para convertê-lo em drama, trama e fantasia, quanto para provocar e estender nosso fascínio pela enorme e singela abertura crítica que o filme carrega; mais um filmaço para a conta de Alan Resnais, mestre francês morto em 2014 e vivo em seu legado de proporção gigantesca. Notem que os clássicos sempre reinventam a roda e sempre de maneira diferente; aqui, um “filme de monstro” datado pelo uso do objeto de terror, jamais pelo abuso do mesmo. Estilizado, quase cult, numa história que se apropria do drama de uma família para retratar a força da instituição, da união, e da natureza enfim do próprio cinema, fadado ao combate eterno entre o realismo e o surrealismo artísticos inerentes à forma. Eis o filme mais cinematográfico de 2006.

Notem que os clássicos sempre reinventam a roda e sempre de maneira diferente; aqui, um “filme de monstro” datado pelo uso do objeto de terror, jamais pelo abuso do mesmo. Estilizado, quase cult, numa história que se apropria do drama de uma família para retratar a força da instituição, da união, e da natureza enfim do próprio cinema, fadado ao combate eterno entre o realismo e o surrealismo artísticos inerentes à forma. Eis o filme mais cinematográfico de 2006. O desejo de representar a solidez de um universo brasileiro esquecido por Deus e lembrado pelo Cinema encapsula a angústia e a agressividade árida do cosmos das Suelys, dos Josés e seus cães Baleias. À quem e sobre quem é resultado de um terceiro mundo implacável, numa perícia audiovisual cuja improvisação no método da representação torna o filme poderoso. Um Brasil sem condição para escolher lado político e visto pela ótica do real que não merece ser fábula.

O desejo de representar a solidez de um universo brasileiro esquecido por Deus e lembrado pelo Cinema encapsula a angústia e a agressividade árida do cosmos das Suelys, dos Josés e seus cães Baleias. À quem e sobre quem é resultado de um terceiro mundo implacável, numa perícia audiovisual cuja improvisação no método da representação torna o filme poderoso. Um Brasil sem condição para escolher lado político e visto pela ótica do real que não merece ser fábula. Num projeto desses, o esforço de um cineasta ganancioso (no bom sentido) tal Alfonso Cuarón – ímpeto incerto até o ponto-chave que sucumbimos no universo distópico onde ninguém mais engravida – é o de conseguir extrair o caos de uma situação como essa, e convertê-lo numa nova e possível esperança. É o triunfo concretizado de um artista no domínio da essência científica de uma ficção justificada por cada imagem construída.

Num projeto desses, o esforço de um cineasta ganancioso (no bom sentido) tal Alfonso Cuarón – ímpeto incerto até o ponto-chave que sucumbimos no universo distópico onde ninguém mais engravida – é o de conseguir extrair o caos de uma situação como essa, e convertê-lo numa nova e possível esperança. É o triunfo concretizado de um artista no domínio da essência científica de uma ficção justificada por cada imagem construída. A comédia da década, adiantando vícios culturais do novo milênio que, em 2006, ainda não estavam tão em voga assim. Borat é o puro suco do mamilo verde em termos do humor globalizado de hoje em dia: Explícito, polêmico, hiper-crítico consigo mesmo e sem pudores no estilo doa a quem doer, numa escala ainda mais impressionante devido ao talento descomunal dos humoristas envolvidos. High Five!

A comédia da década, adiantando vícios culturais do novo milênio que, em 2006, ainda não estavam tão em voga assim. Borat é o puro suco do mamilo verde em termos do humor globalizado de hoje em dia: Explícito, polêmico, hiper-crítico consigo mesmo e sem pudores no estilo doa a quem doer, numa escala ainda mais impressionante devido ao talento descomunal dos humoristas envolvidos. High Five!