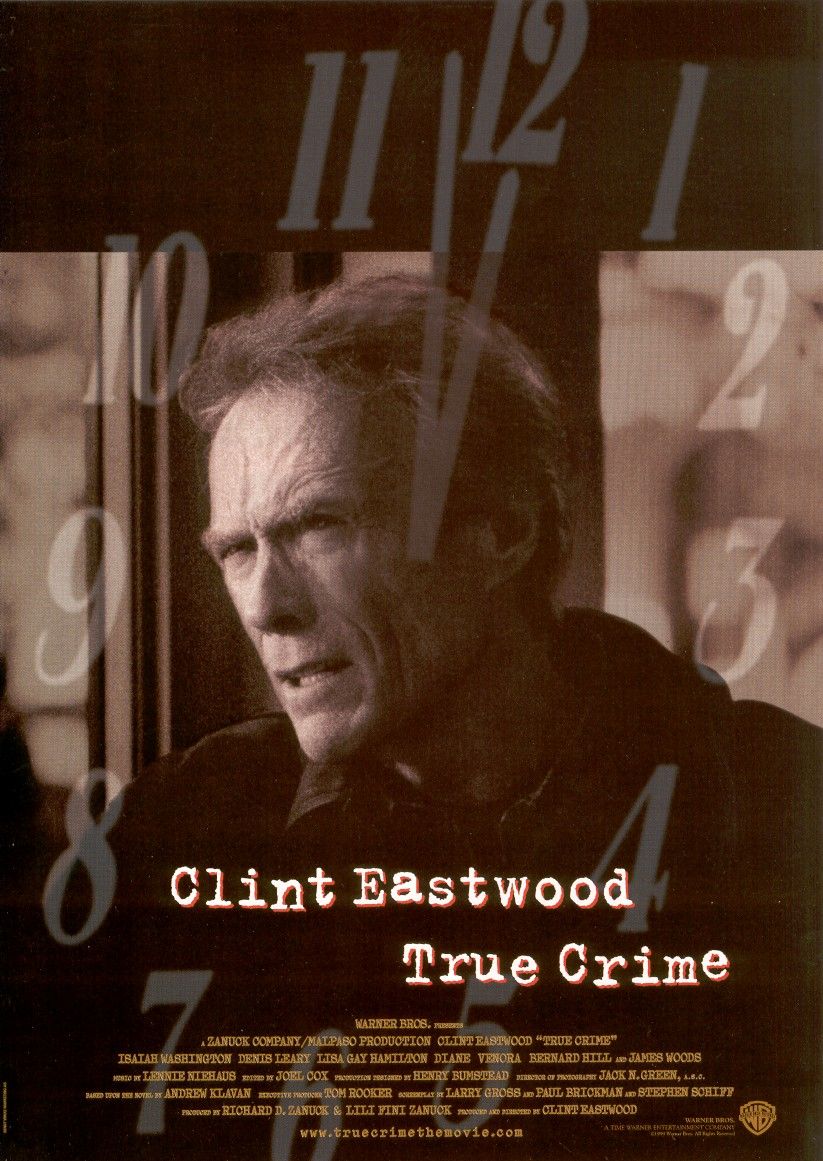

Crítica | Crime Verdadeiro

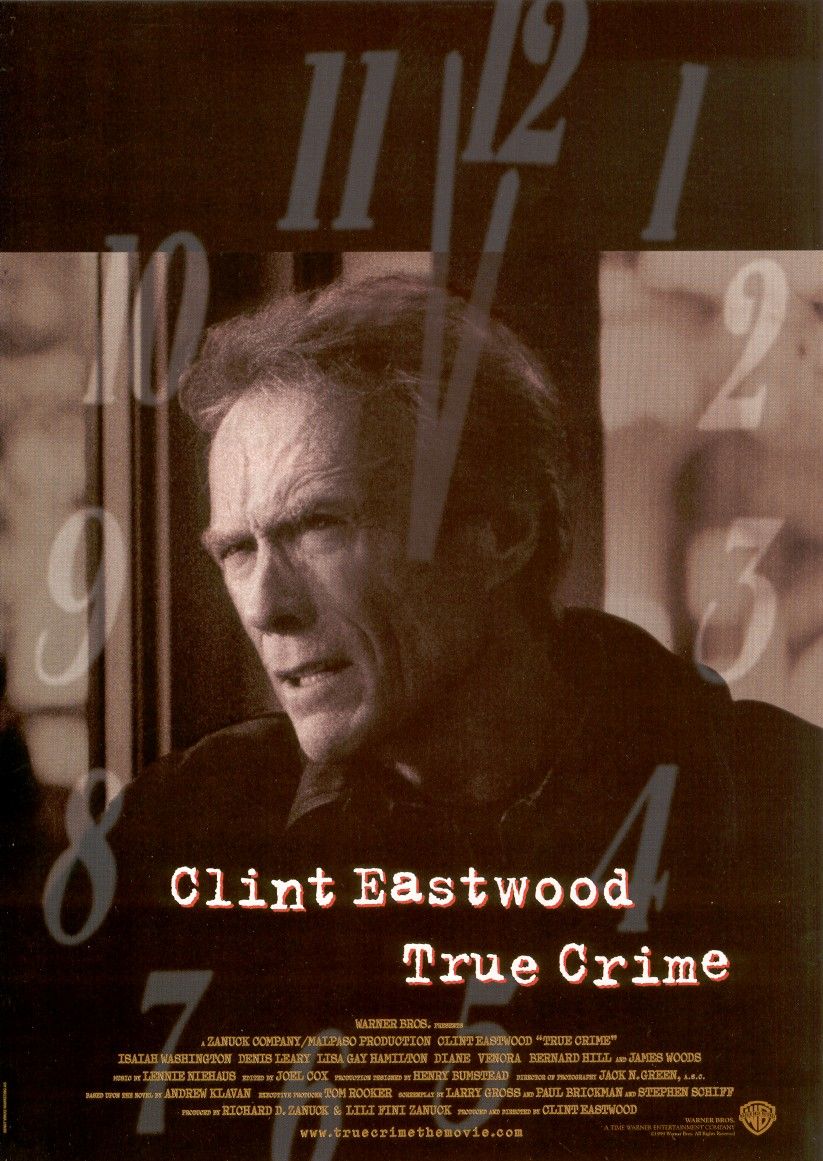

Dois anos após dirigir duas produções e exercer dupla função em uma delas, Clint Eastwood retorna a sua bem-sucedida jornada dupla em mais uma trama baseada em uma narrativa policial. Ao contrário da estranheza de Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal e do plot conspiracional de Poder Absoluto, a narrativa de Crime Verdadeiro é uma trama tradicional apoiada na tradição dos suspenses investigativos, desenvolvendo um personagem detetivesco que retoma a trilha de um caso antigo à procura de pistas não encontradas pela polícia, tentando ajudar um homem prestes a ser executado.

Culpado por um assalto à mão armada que vitimou uma mulher e seu filho há seis anos, Frank Louis Beechum (Isaiah Washigton) aguarda sua execução enquanto observa a agonia familiar. Mesmo que a intenção da trama seja explorar a investigação do jornalista, é notável uma inferência sobre o sistema judiciário americano, lento e mal executado, principalmente quando questões raciais estão no cerne da questão. No papel do jornalista Steve Everett, Eastwood mantém um estilo comum a muitos de seus personagens: a evidente presença da velhice como parte da composição do papel, representando uma velha guarda jornalística, a qual investigava e verificava fontes além da mera publicação das notícias,

O ator parece explicitar seu gosto de imprimir um aspecto diferencial na idade, assim este aspecto se sobressai na análise de sua obra geral gerando uma possível teoria sobre suas personagens. Porém, suas caracterizações sempre são equilibradas entre tensões positivas e negativas. Everett é um jornalista de senso apurado que mantém uma vida amorosa indiscreta. Um pai e um marido ausente que sobrepõe o trabalho e seu instinto por notícias acima dos laços familiares, denotando certa imaturidade mesmo em idade mais avançada, um contraponto que não corrompe o carisma natural.

Se por um lado o conflito inicial é bem desenvolvido, com o jornalista colhendo pistas para descobrir uma nova linha investigativa, a conclusão não é funcional. A trama corre contra o tempo e se passa em um dia, aproximadamente. Diante deste espaço temporal limitado, as ações da personagens se tornam inverossímeis devido ao acúmulo de situações que se apresentam e a uma rápida dedução de um caso. Mesmo que a rápida conclusão demonstre a habilidade e o faro do jornalista, a intensificação do suspense dilui parte do impacto narrativo.

Crime Verdadeiro é funcional como um thriller e coerente com a vertente mais comercial do diretor que, na época, ainda dividia-se entre projetos mais comerciais e mais autorais, um aspecto que, com o amadurecimento e uma carreira consolidada, foi modificado a favor de grandes obras.

Compre: Crime Verdadeiro (DVD)