Crítica | Bastardos Inglórios

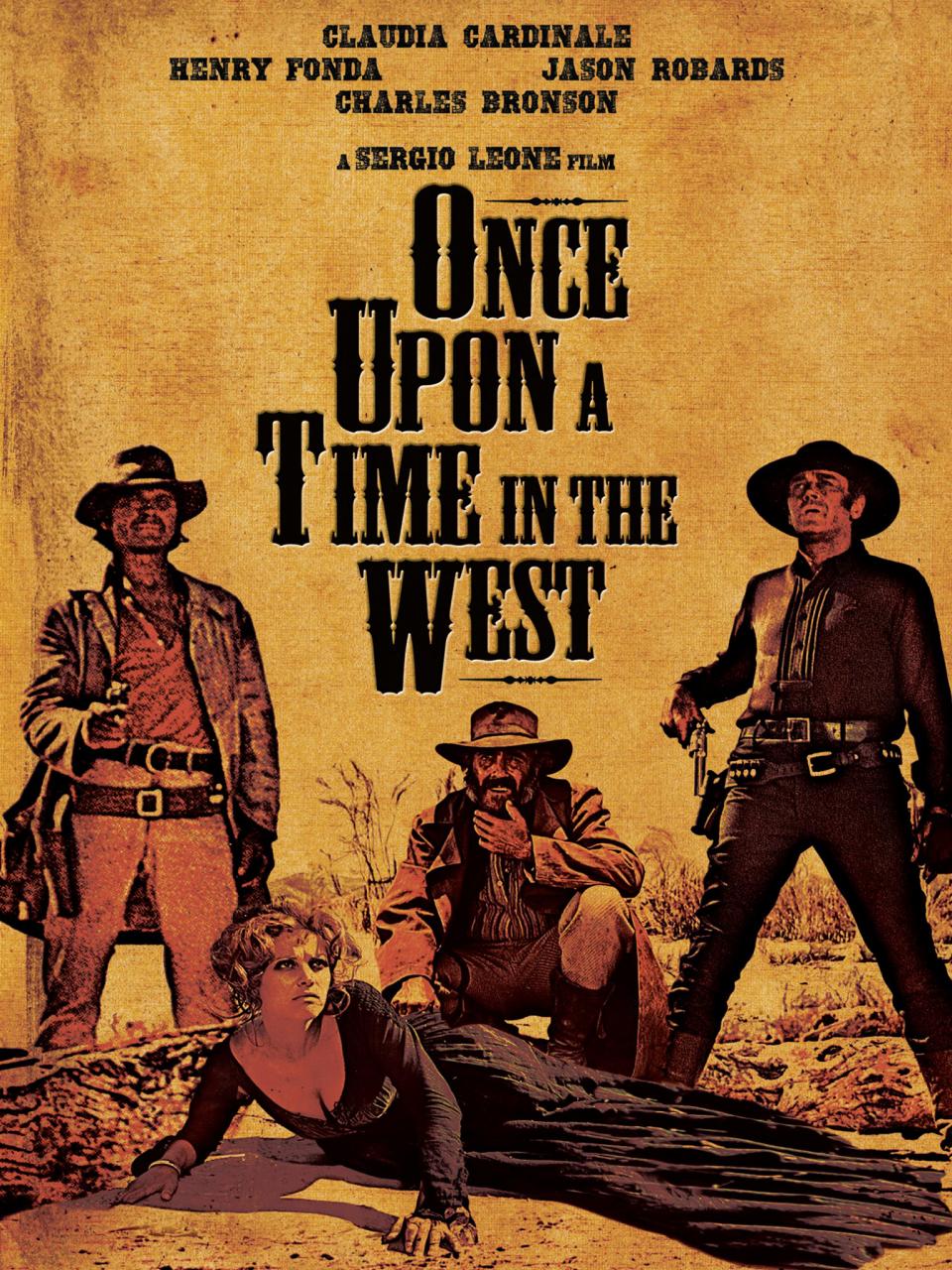

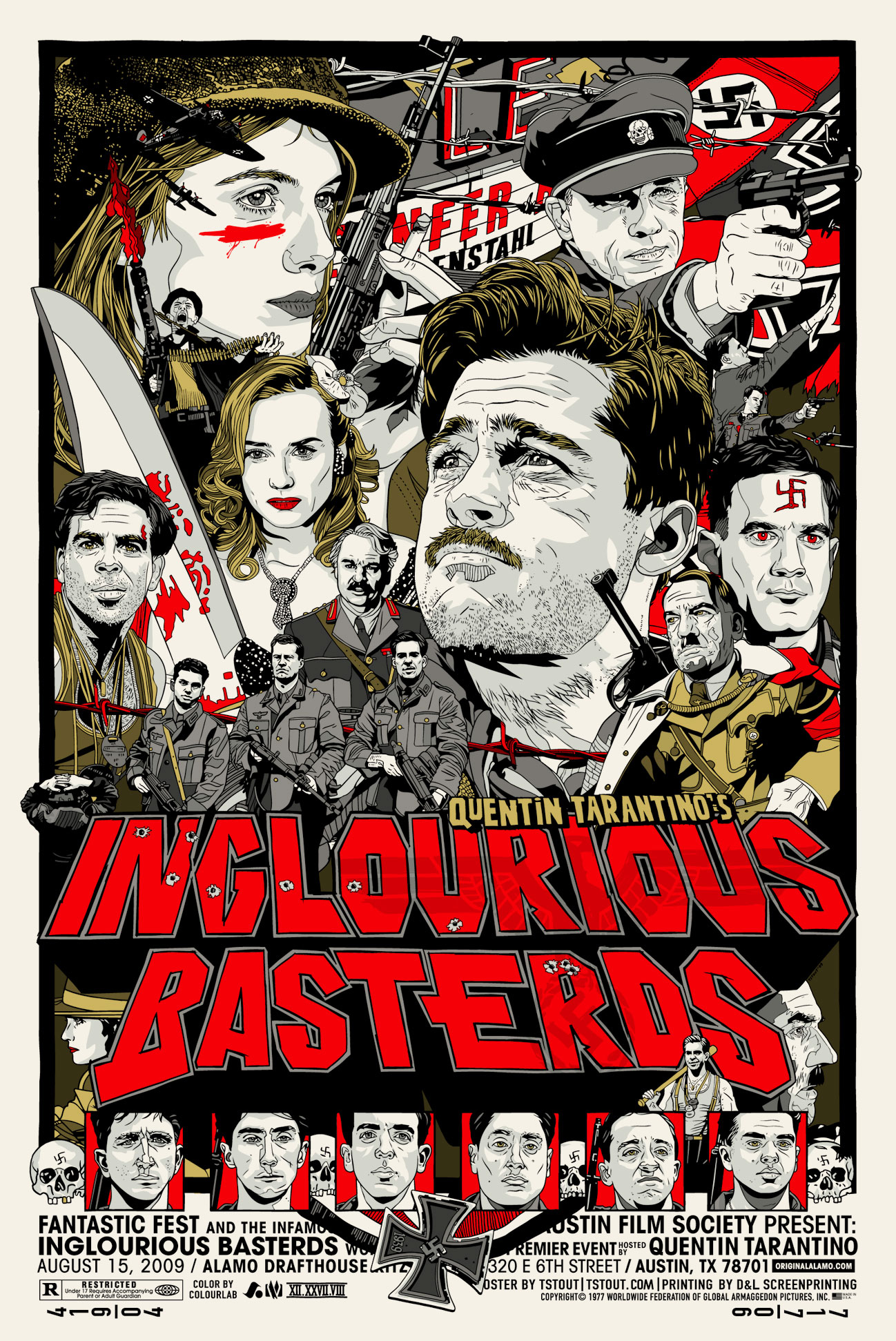

Você já viu filmes de guerra, mas nunca viu a Guerra (Segunda Guerra Mundial) segundo os olhos de Quentin Tarantino. Essa frase estava presente nas propagandas de Bastardos Inglorios, filme do diretor de Cães de Aluguel e Pulp Fiction, lançado em 2009, após o insucesso de Grindhouse, participações no seriados CSI, e obviamente, as duas partes de Kill Bill. Como sempre, o realizador usa de sua sutileza ultra-violenta que já vinha empregando em inúmeros outros trabalhos, e de referencias ao grande cinema de Hollywood, como John Ford e companhia, para mostrar um pastiche do que era o confronto dos aliados contra o Eixo, através de um pequeno grupo de exterminadores de nazistas.

Os primeiros momentos da história mostram uma burocrática conversa inquisidora, que mistura o tédio de um diálogo em inglês entre o coronel Hans Landa, de Christoph Waltz, e o fazendeiro Lapadite (Denis Menóchet), e a tensão de uma família judia, escondida embaixo do assoalho, ao ter um encontro ainda que indireto com o chamado Caçador de Judeus, um predador que se considera um falcão atrás dos ratos (ou como um rato que pensa como esses outros ratos…), mas que aos poucos se demonstra mais parecido com uma cobra venenosa e sorrateira, capaz de pegar suas presas, mas também enganadora, como a serpente do Éden, que ludibriou Eva e Adão para que traíssem o criador. O paralelo que o oficial nazista faz na verdade leva em conta um rato, mas toda sua descrição tem mais a ver com o caráter traiçoeiro de réptil, além é claro dele apresentar características camaleônicas de disfarce de seus ideais.

Os dois comportamentos obviamente tem algo em comum. Landa manda metralhar a sangue frio as crianças judias que estão escondidas, da mesma forma que os Bastards – escritos errados na grafia original, como Basterds – espancam um soldado do Fuhrer com um taco de baseball, que é empunhado por Donwtiz (Eli Roth), o Urso Judeu, um soldado folclórico e com uma alcunha única, feita para diferencia-lo dos homens comuns. Tal rivalidade pode ser encarado – de maneira errônea – como duas faces da mesma moeda, dois lados ideológicos postos em contraponto como se tivessem o mesmo grau de desprendimento da civilidade. Isso não poderia ser mais errado e contrário a realidade, já que são violências que não se equivalem, uma vez que um desses grupos representa o povo oprimido, mas que busca revidar essa violência contra os próprios opressores.

As razões que os fazem agir assim são extremas, porque claramente não se combate uma força extremada com pacifismos ou tolerância. É de fato uma briga ideológica, onde quem não mostrar força simplesmente perece. De certa forma em seu roteiro, Tarantino utiliza os atos soviéticos do exército de Josef Stalin para exemplificar qual era o modo ideal de aniquilar os inimigos preconceituosos e intolerantes. É quase como se a boina de Aldo The Apache Raine fosse um tenente soviete em meio aos americanos bonzinhos, colocando pólvora em suas cabeças, tornando estes figuras capazes de se defenderem sem depender de apoios táticos ou manobras militares, escondendo isso através do sotaque forçado e falso que Brad Pitt emprega ao longo de todo o filme.

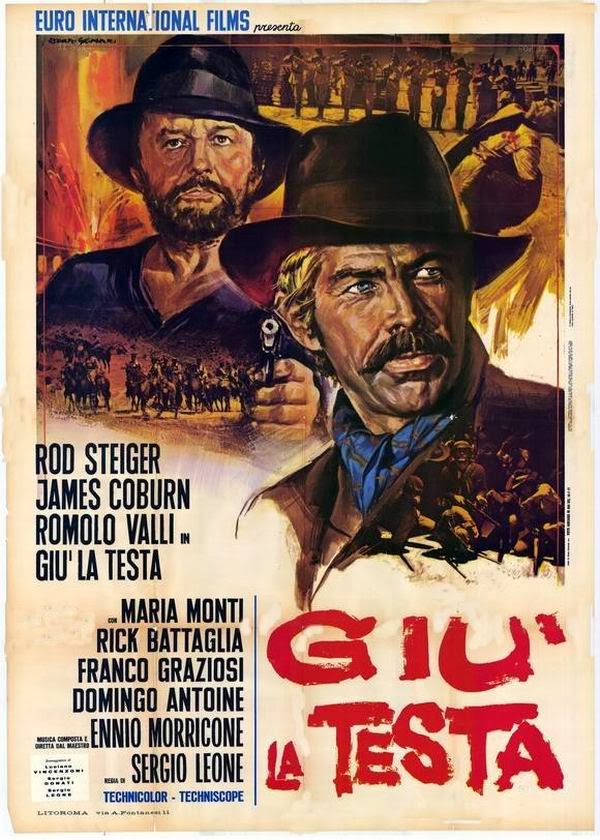

Há uma clara referência do roteiro a resistência antifascista até na escolha da trilha musical. A música de Ennio Morricone remixada não tem as mesmas características líricas de Bella Ciao, mas segue como canção que também serve como hino contra o extremismo fascista, apesar da freqüência musical ser em sentido bem diferente ao seu ritmo, e curiosamente The Surrender – ou La Resa – pára assim que Donowitz desfere o primeiro golpe de bastão na cabeça do oficial nazista e isso não é à toa, quando a violência pragmática ocorre, a música inspiradora pacifista já não tem mais espaço.

Na hora que Aldo marca um soldado alemão com o ferimento que se tornaria a cicatriz da suástica na testa – hábito este que sempre acompanharia os mensageiros – o diretor simplesmente abre mão das sutilezas que vinha alimentando, mostrando pleno domínio de sua arte, dando-se ao luxo de provocar seu público com elementos tão diferentes e em tão pouco tempo, conseguindo a proeza de mesmo com essas condições, fazer tudo soar harmônico.

Emanuelle Mimieux, a dona de um cinema francês é abordada por um sujeito chato, um soldado alemão, vivido por Daniel Bruhll, que parece interessado por sua beleza, e que a cerca de maneira infeliz e inconveniente, ao ponto de faze-la se encontrar com Joseph Goebbels (Sylvester Groth), de maneira coercitiva, mas aos olhos dele, nada havia de errado. O filme nas suas entrelinhas se torna quase didático, ao mostrar o modo de operar de organizações fascistas, a violência e truculência é normalizada.

É irônico como recai exatamente a Sossanna, com outra identidade, a oportunidade de estar em seu cinema todo o crème de la crème das forças alemãs num espaço fechado e festivo a eles, tudo muito perfeito, até a chegada do terror da moça, Landa. Mélanie Laurent consegue reunir em uma pequena expressão, de levantar lentamente seu pescoço até o seu detrator como uma expressão sutil de seu medo, receio e instinto de sobrevivência que a faz tentar soar fria, mesmo que esse equilíbrio seja tão difícil, ainda mais diante de toda a dubiedade de caráter do personagem de Waltz.

Os cinquenta e três minutos de filme permitem não só explorar a agressividade típica da guerra, mas também diversos de seus frontes. A introdução do major Dieter Hellstrom (August Diehl) é quase tão cruel quanto a demonstração de Landa, embora ele não seja tão dúbio, mas somente um soldado que não se furta em causar agouro aos seus opositores. Toda a sequência no porão, envolvendo o ainda desconhecido Michael Fassbender em um papel curto porém importante torna-se engraçada, apesar da quantidade exorbitantes de mortes ocorridas. O riso é uma válvula de escape diante do nonsense e da caricatura que Tarantino traça, ainda que leve às tramas de traição e espionagem a um nível sério, o desfecho desses destinos é tratada como uma piada.

A história proposta é capitular, mas ganha ares teatrais, com uma última parte parecida com os atos de teatro onde absolutamente todos os acontecimentos são resolvidos de maneira dramática, tragicômica e exagerada. Laurent veste vermelho, como uma dama da morte se maquia de forma propositalmente militar, riscando as bochechas com linhas semelhantes as de camuflagem. Toda a sequência no cinema soa tão atrativa que é quase doce, e a versão do cineasta para o fim de Hitler não poderia ser mais fantasioso e irônico.

Apesar de quebrar paradigmas, Bastardos Inglórios não deixa seu personagem mais rico sair impune, as marcas que Landa tem em sua pele fazem parte da retribuição de Aldo e dos outros bastardos a todo mal impingido não só a eles mas a todo povo judeu. Sua nova casa e seu acordo ainda valeriam, mas sua aparência estaria marcada para todo o sempre, e toda e qualquer pessoa saberia quem foi e o que ele cometeu. A ideia de Tarantino era de estabelecer uma ode contra o comportamento nazifascista, com elementos de discussão bastante adultos, sem deixar de soar divertido em última análise.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.