Crítica | Zodíaco

Assassinos seriais na história dos EUA existem aos montes. Cada um mais complexo do que o outro. O século XX, por ter sido o século da massificação (inclusive da mídia), trouxe para a população a espetacularização de eventos que antes eram confinados a círculos restritos. Se antes uma série de assassinatos em uma comunidade rural (como retratado no excelente A Fita Branca) ficava restrita a ela, no país da classe média e da informação, a produção de notícias e a reprodução de assassinos, que tinham vontade de aparecer e passar uma mensagem, também cresceram exponencialmente. Junto a esses casos, cresceram também os filmes do gênero, que tentavam reconstruir o passo a passo da investigação policial no percalço do assassino, às vezes tentando compreender o que havia por trás de pessoas tão perturbadas a ponto de cometerem tais atos.

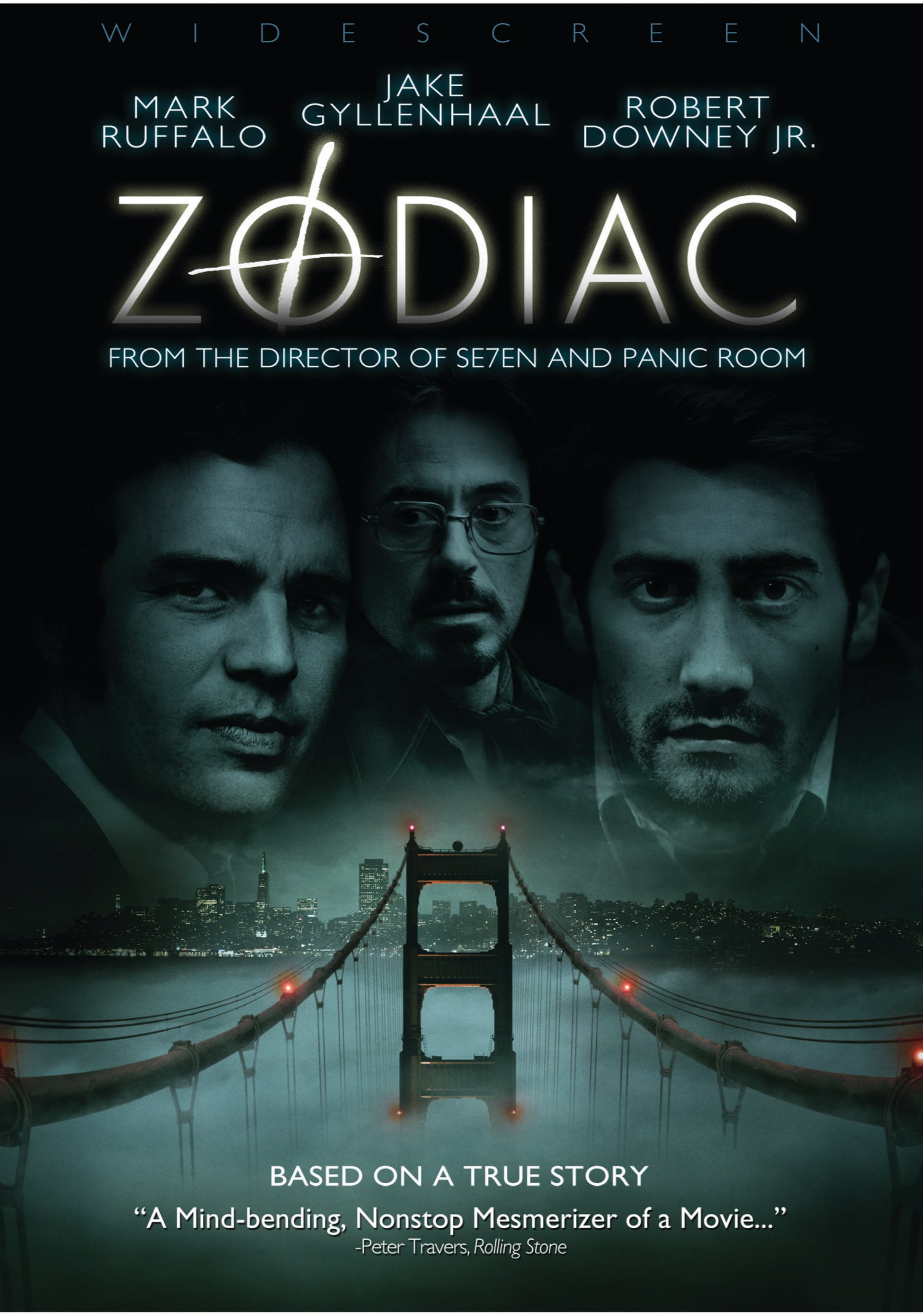

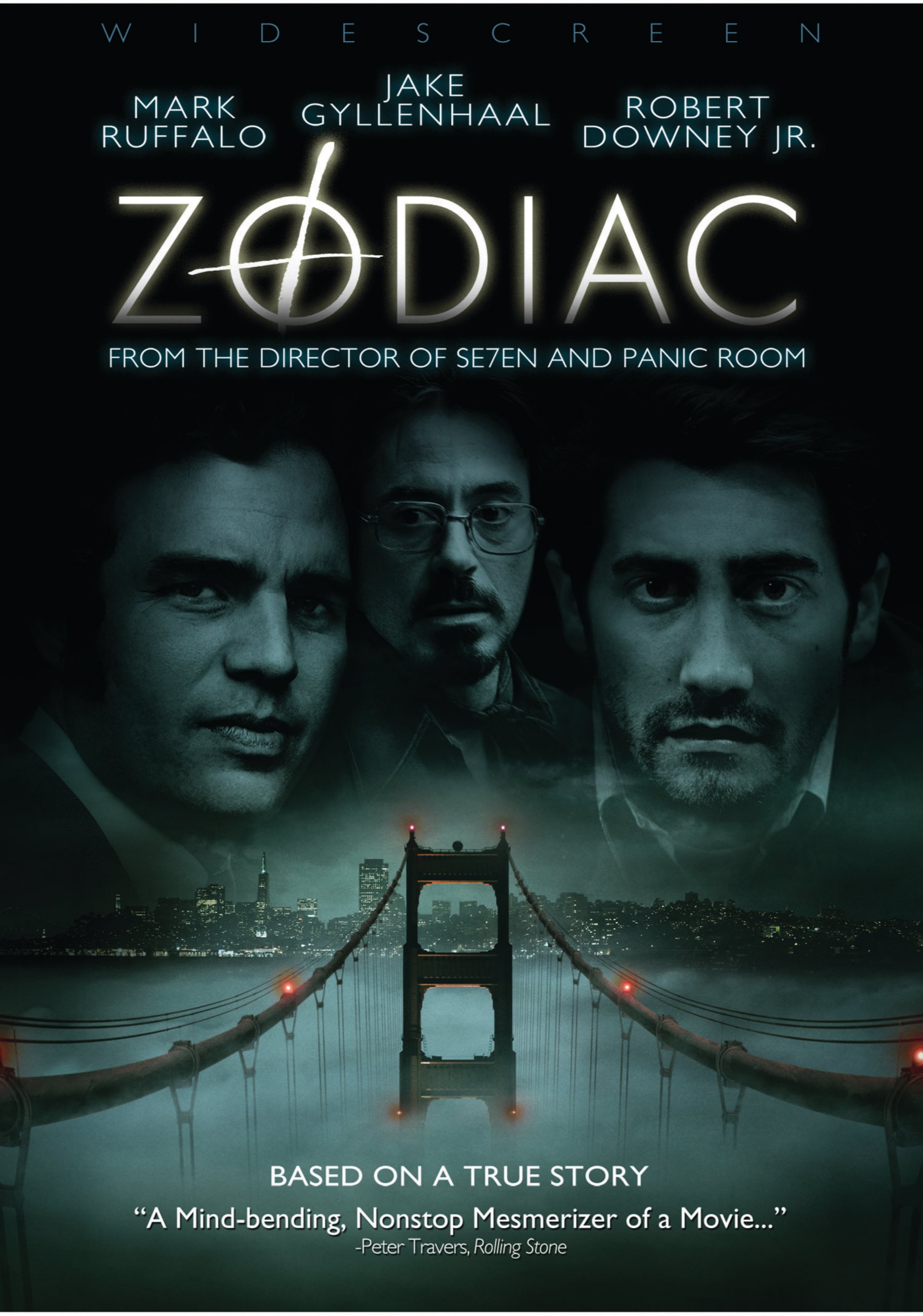

Dentro desse contexto, um dos casos mais curiosos foi do assassino que se auto intitulou “Zodíaco” e que cometeu seus crimes nos EUA entre as décadas de 60 e 70. O que torna seu caso tão emblemático é, além do assassino usar códigos publicados em jornais para chamar a atenção e ver se alguém conseguiria capturá-lo através deles, o fato de ele nunca ter sido pego. Dentro desse frenesi de teorias a respeito de quem fora esse assassino e as razões por trás de seus atos, David Fincher adaptou o livro de Robert Graysmith, cartunista, jornalista e escritor que investigou a fundo o caso e que no filme é interpretado por Jake Gyllenhaal. Também no San Francisco Chronicle trabalhou com Graysmith o jornalista Paul Avery (Robert Downey Jr.). No comando da investigação policial estavam os policiais locais David Toschi (Mark Ruffalo) e William Armstrong (Anthony Edwards), que são chamados após um assassinato de um taxista, mas cujas evidências apontam para algo mais complexo do que parece.

Com aproximadamente três horas de duração, Zodíaco consegue entreter o espectador, que é preso nessa cadeia de acontecimentos e descobertas que vão se desdobrando, ao mesmo tempo que contradições aparecem, criando-se dúvidas enquanto surgem certezas. A história possui três atos distintos, onde os dois primeiros focalizam a evolução de Zodíaco como assassino e instigando as autoridades a investigá-lo, à medida que a dupla de policiais Toschi e Armstrong segue em sua busca, lidando com toda a dificuldade do sistema legal para isso. O terceiro ato volta-se para a jornada pessoal de Graysmith e sua obsessão em descobrir a identidade do assassino, o que terá um alto custo em sua vida pessoal.

Robert Graysmith é um tímido e introvertido cartunista do San Francisco Chronicle e que adora quebra-cabeças. Quando as primeiras cartas de Zodíaco são recebidas pelos principais jornais da Califórnia, ele tenta compreender as pistas e o fenômeno por trás do assassino, mas é tratado com desdém por seus colegas. A novidade e complexidade do caso são tantas que os órgãos policiais, a imprensa e grande parte da sociedade não conseguem compreender o que está acontecendo, o que irá contribuir para o assassino permanecer solto por todo este tempo. A falta de diálogo entre as divisões, a intensa burocracia e a guerra de egos são fatores determinantes dentro da investigação e acabam por todo o instante a atrapalhá-la.

Após, atrair a curiosidade de Avery, Graysmith começa a investigar, em companhia dele, algumas das pistas deixadas pelo assassino, tentando encontrar um padrão e, assim, tornar mais fácil sua identificação. Porém, nada se encaixa. Suas vítimas mudam, assim como a hora, o dia e o tipo dos assassinatos cometidos, para o desespero do metódico desenhista. Tamanha dificuldade acabará por levar Avery à exaustão mental, e, após ser ameaçado de morte por Zodíaco, o personagem acaba por se retrair completamente da sociedade, tornando-se jornalista de publicações pequenas.

Passam-se anos e a dupla de policiais, Toschi e Armstrong, também toma rumos diferentes. Enquanto Toschi permanece obcecado com o caso e sofrendo pressões internas, Armstrong decide deixar tudo de lado e pede transferência para executar trabalhos internos, para a decepção do parceiro. Passada quase uma década após o aparecimento de Zodíaco, Toschi e Graysmith se unem extraoficialmente para tentar aparar arestas e dar um fechamento à investigação de forma definitiva, causando a quase completa exaustão mental de ambos, especialmente de Graysmith.

Apesar de o final do filme não se resolver por completo, ao deixar o espectador com a mesma sensação que o público tivera ao acompanhar o caso (já que ele nunca foi resolvido), toda a trajetória de investigação é feita de forma meticulosa, característica marcante do cinema de Fincher. A reconstituição material da época, desde os carros, as posições dos corpos, os penteados e roupas das vítimas, as notícias de jornal e TV, além de todo o frenesi causado por Zodíaco na época, contribuem para dar ao filme uma aura quase documental, a ponto de fazer com que o espectador se sinta na pele de Graysmith, querendo saber cada vez mais sobre Zodíaco. Após ver o filme, uma busca no Google pela história do assassino e dos personagens se torna irresistível. Também se torna quase que necessário assistir à obra mais de uma vez, pois, a cada revisão, conseguimos perceber uma nova camada dentro daquele mundo e da investigação. Sentimo-nos mais próximos de saber a verdade, lado a lado dos personagens e suas teorias.

Mais do que um filme sobre um serial-killer, Zodíaco mexe fundo no imaginário coletivo de uma humanidade que havia acabado de entrar em uma sociedade de consumo e informação de massa. A avalanche de assassinos seriais que os EUA enfrentariam nesse período não é mera coincidência, pois todos nós somos atraídos pelo que há de mais sombrio na nossa natureza. O comportamento coletivo em cima desse fenômeno raramente é racional; a mídia o usou largamente e ainda o usa para lucrar em cima de acontecimentos como esses. A sociedade dos EUA, com sua obsessão por armas, violência e a retidão moral, consegue produzir fenômenos únicos que suscitam diversas análises e entendimentos. O serial-killer se torna, então, um desses fenômenos dentro da cultura pop. Filmes como Zodíaco, ao invés de sensacionalizar o evento, nos ajudam a compreendê-lo de maneira sóbria e séria. Em uma época de tamanha passionalidade, tais obras são sempre bem-vindas.

–

Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.