Crítica | Mank

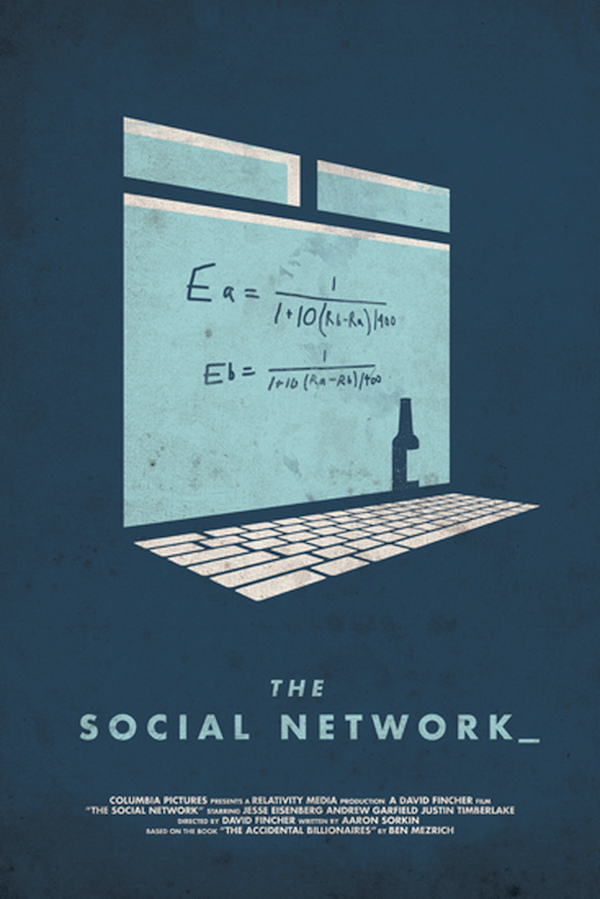

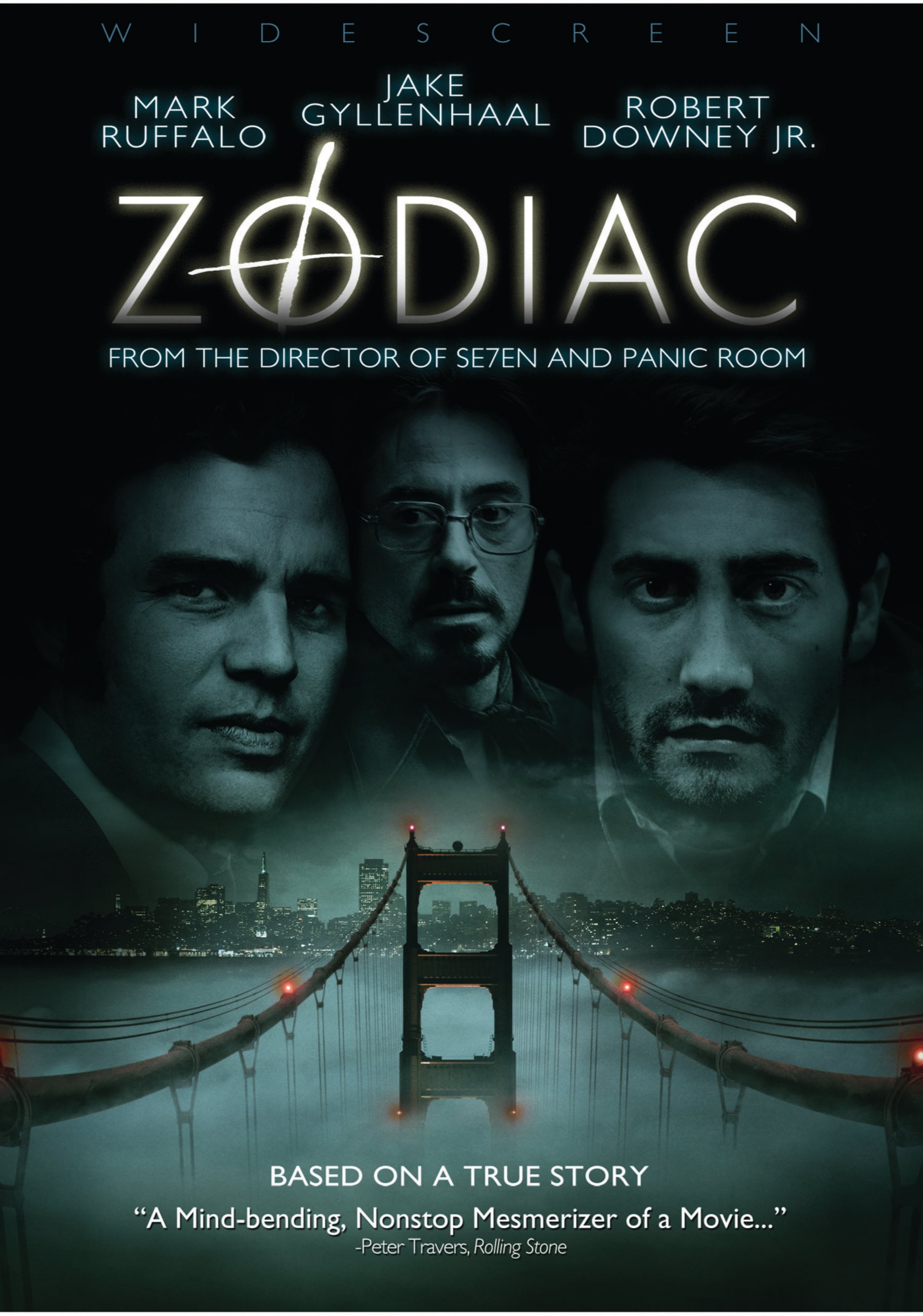

Você já viu um artista trabalhando? Herman Mankiewicz não seria um bom exemplo. Escritor alcoólatra e incontrolável no sistema de estúdios de Hollywood, a Terra dos Sonhos aonde a política é encoberta por nuvens de algodão doce, através do jovem cineasta Orson Welles, lhe soltou um ultimato: escrever um filme nos anos 1930, isolado do mundo (e da bebida) em Victorville, na Califórnia (o que iria inspirá-lo para criar a mansão Xanadú, no clássico dos clássicos: Cidadão Kane). Mank ganhou a oportunidade da vida, bem quando sua vida já não valia muito para o sistema – enquanto Welles mandava seus assistentes ficarem de olho na produtividade do genial bebum. Mank bebeu para viver, para ganhar o Oscar, para suas amantes, para suportar a pressão, e a falta de amigos reais. Jack Fincher, pai do autor de Benjamin Button, Zodíaco, Millennium e A Rede Social, viu no drama dessa figura o retrato ambulante dos anos 30, em Hollywood. Anos da Grande Depressão, de problemas sociais tão grandes que só a fantasia poderia compensar a vida real do povo. Uma fantasia que pode ser muito cruel aos tolos, por trás dela. Mank foi um tolo.

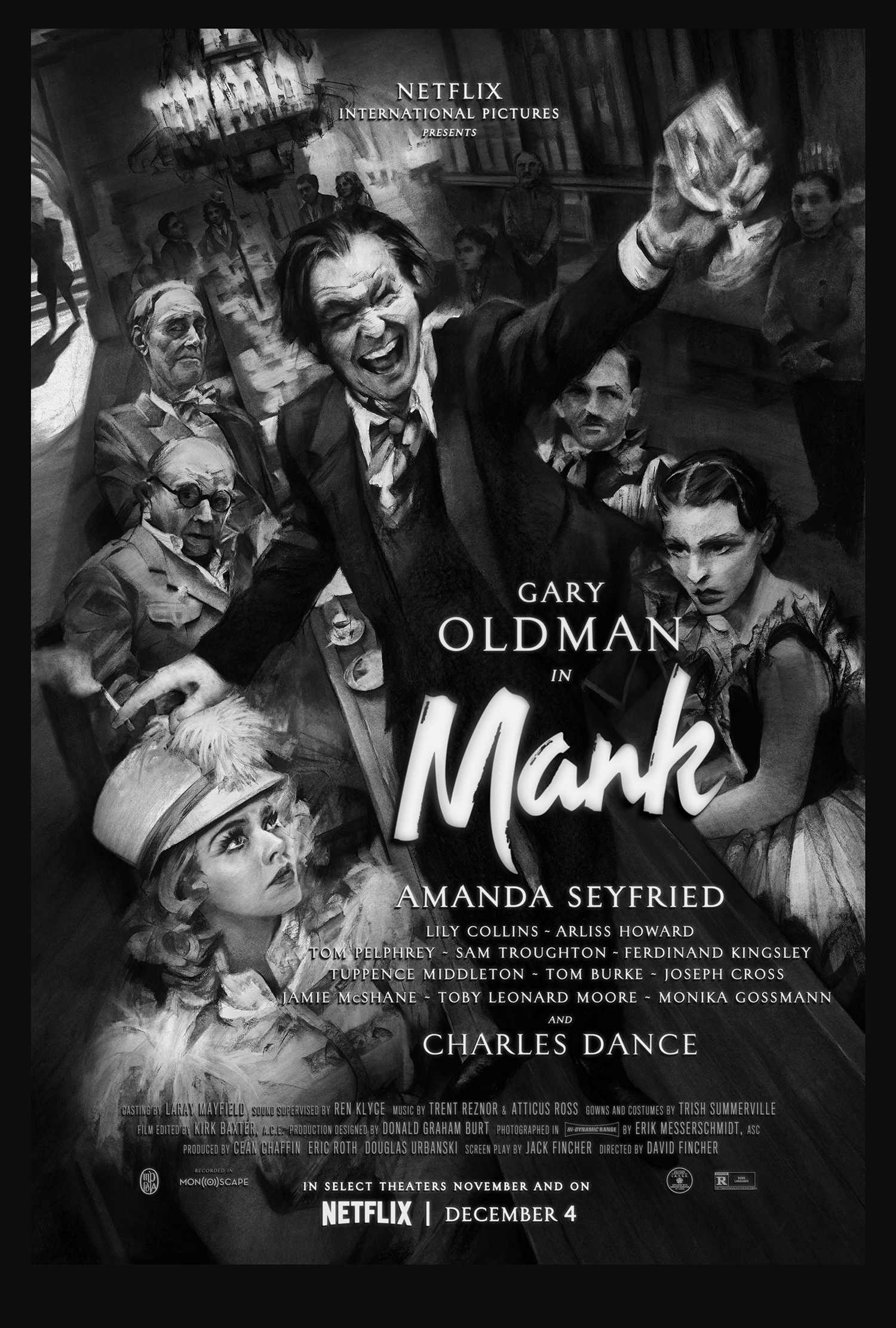

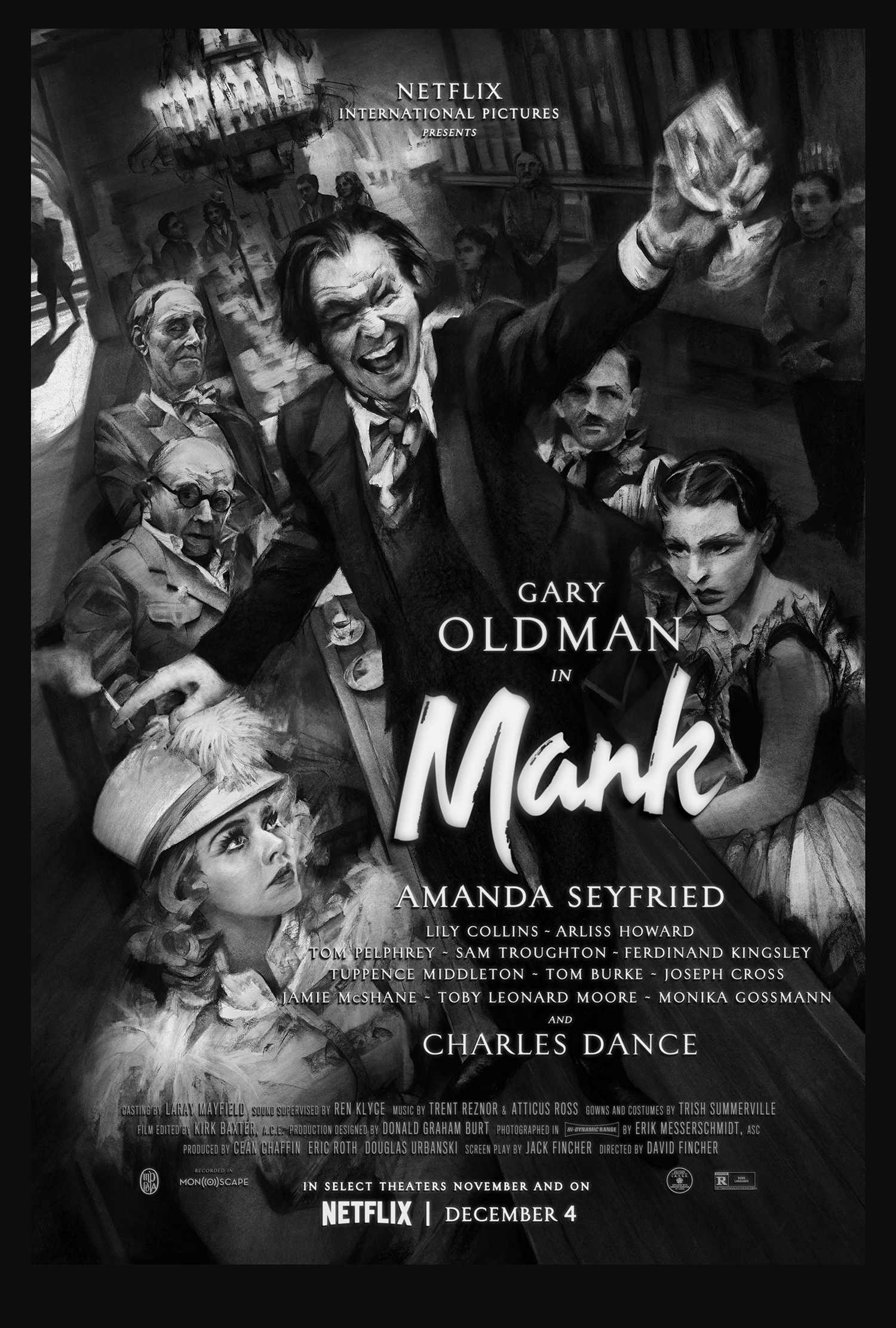

Essa bela cinebiografia da sua vida, um recorte super definido sobre a produção do roteiro de Cidadão Kane, e mais nada, é uma denúncia (um tanto anistórica) sobre o caos atemporal que é fazer parte do coração de Hollywood. Mank conhecia todo mundo, era de casa, e Jack Fincher escreveu a história mais cinematográfica que se teve notícia dele. Falecido em 2003, seu filho nunca teve o aval da Warner, Universal ou Paramount para rodar a história – que David Fincher sempre quis rodar em preto e branco, para reverenciar a época de 30. Diante da recusa generalizada, finalmente a Netflix abraçou o fardo herdado por quem nunca quis fazer um Star Wars da vida, preferindo ser um artista livre e rebelde em busca da sofisticação (nisso, Christopher Nolan é A exceção). Agora, com Gary Oldman (O Destino de uma Nação) dando vida ao complicado Mank, um elenco de elite e uma parte técnica impecável (remetendo, com orgulho, a muitos elementos visuais e sonoros revolucionários de Cidadão Kane), Jack Fincher teve enfim o seu roteiro honrado através da visão perfeccionista de David, e por uma plataforma de streaming que vem sendo apontada como o futuro do cinema – amplamente descentralizado.

Mank foi um tolo, sim, mas de tolo Fincher não tem nada. Mesmo após alcançar o status de melhor cineasta americano dos anos 1990 (olá, Tarantino), David Fincher (igual outros tantos mestres) está desiludido com Hollywood. Este é o drama latente aqui, o que explica porque o autor de Clube da Luta fugiu para as séries desde 2014. E não é à toa: a indústria que Mank, Welles e tantos outros ajudaram a valorizar, a base de suor e muita dedicação histórica, dá cada vez mais espaço às franquias sem fim, e menos para as grandes ideias ousadas. O próprio público nos anos 2010 só pagou um ingresso caro de cinema para ver uma história inédita, se ela veio do próprio Christopher Nolan – e olhe lá! Com uma audiência sedada por remakes, adaptações de propriedades intelectuais já consolidadas, e eternas continuações (vamos para o nono Velozes e Furiosos), qual espaço que Fincher, um autor verdadeiro, possui nesta máquina? Mank reflete também suas mágoas a essa bilionária indústria, ao showbusiness cruel que demoliu inúmeras carreiras brilhantes, e o fez da noite para o dia.

É justamente a respeito disso que fala a melhor cena de Mank: quando o fracassado e velho roteirista, após desferir um chilique homérico no palácio do chefão de Hollywood, William Randolph Hearst (interpretado pelo monstro Charles Dance, a grande atuação do filme), é posto com absoluto cinismo e delicadeza, para fora do castelo. Para sempre. O capitalismo não pode ser humanizado, e a pandemia de 2020 nos lembrou disso. Assim, Fincher ilustra através das peripécias de Mank e todos os seus colaboradores o que poderia, muito bem, ter acontecido com ele desde Alien 3, o problemático filme da trilogia que serviu de início de carreira. Com o escritor de Cidadão Kane, ocorreu o pior pesadelo de qualquer artista (lê-se: homem de negócios) em Hollywood: a exclusão. A difamação, não tanto em público, mas entre seus pares, a ponto do autor morrer de fome, ou escapar dos Estados Unidos, como se deu famosamente com Charles Chaplin – o maior artista que Hollywood já viu. O próprio Fincher já admitiu: “Clube da Luta foi um verdade milagre”. Está aí uma coisa que não parece exagero.

Todavia, a não-obrigação de produzir lucro (apenas requinte para a Netflix, que quer Oscars para ganhar prestígio) deixa os autores livres para caírem numa armadilha: fazer seus filmes para eles mesmos. Como uma faca de dois gumes, isso pode tornar a obra inacessível para a maioria das pessoas, e Mank certamente sofre disso, tal qual Roma de Alfonso Cuarón, e O Irlandês de Martin Scorsese, em menor proporção. A Netflix simplesmente construiu um parque para eles, e a lei foi clara: “sejam vocês mesmos, vocês podem!” Eles foram com certeza, e os três construíram projetos belíssimos nesta autonomia, mas sem grande apelo para as massas se interessarem por um tipo de cinema mais sofisticado, e que não precisa ser assim, gelado. Distante. Algo sagrado, lá no alto do altar. O público fora da bolha de cinéfilos poderia se identificar mais, se interessar mais pelo luxuoso Mank, o novo possível clássico de Fincher, assim como se importa com as aventuras coloridas da Marvel, mas essa não é a vontade dos grandes mestres, ainda. Ser mais acessível, talvez, seja a última pedra que falta na manopla de Fincher.

É possível quase tocar na rede de suspense que vai se fechando ao longo do filme, traçada tal degradé de pintura num jeito cirúrgico só pra ser desconstruída, e revirada num ponto, e reconstruída constantemente na excelência da projeção. David Fincher realizou um dos mais icônicos filmes americanos dos anos 90, e aqui não fica pra trás.

É possível quase tocar na rede de suspense que vai se fechando ao longo do filme, traçada tal degradé de pintura num jeito cirúrgico só pra ser desconstruída, e revirada num ponto, e reconstruída constantemente na excelência da projeção. David Fincher realizou um dos mais icônicos filmes americanos dos anos 90, e aqui não fica pra trás. Todo mundo queria pelo menos uma vez na vida escapar da realidade. Guillermo Del Toro, no auge de sua criatividade, nos dá essa chance com esse filme, driblando a linha tênue de quando acaba e começa tais dimensões, apelando para uma pretensão irresistível, típica e solidária à sua filmografia e indiscutivelmente própria – e linda.

Todo mundo queria pelo menos uma vez na vida escapar da realidade. Guillermo Del Toro, no auge de sua criatividade, nos dá essa chance com esse filme, driblando a linha tênue de quando acaba e começa tais dimensões, apelando para uma pretensão irresistível, típica e solidária à sua filmografia e indiscutivelmente própria – e linda. Melhor e melhor a cada revisão, sem dúvida é um dos melhores já dirigidos pelo Clint cineasta. As cores do mundo projetadas pelo artista estimulam ainda mais a essência de uma história quiçá necessária no que tange os dois lados de uma guerra. Uma procura artística tão ambiciosa e impecável quanto lúcida em sentido.

Melhor e melhor a cada revisão, sem dúvida é um dos melhores já dirigidos pelo Clint cineasta. As cores do mundo projetadas pelo artista estimulam ainda mais a essência de uma história quiçá necessária no que tange os dois lados de uma guerra. Uma procura artística tão ambiciosa e impecável quanto lúcida em sentido. O filme definitivo sobre as mulheres, as divas, os arquétipos de Pedro Almodóvar projetados em suas Atenas de cenário quente e alma feminina. Nunca o cineasta encontrou um hibridismo tão forte e saudável entre história e filme, intenção e encenação, com limites inexistentes no caos das relações humanas. A linguagem de Almodóvar no ápice.

O filme definitivo sobre as mulheres, as divas, os arquétipos de Pedro Almodóvar projetados em suas Atenas de cenário quente e alma feminina. Nunca o cineasta encontrou um hibridismo tão forte e saudável entre história e filme, intenção e encenação, com limites inexistentes no caos das relações humanas. A linguagem de Almodóvar no ápice. Uma dupla história de amor invariavelmente trágica e impossível, caçada em êxito na tela por imagens digitais belíssimas que capturam e expandem nossa fascinação pelo todo; uma desculpa para o cineasta de Fogo contra Fogo retratar os absurdos, incoerências e as alienações impregnadas numa realidade, enfim, real. Dos melhores do seu ano.

Uma dupla história de amor invariavelmente trágica e impossível, caçada em êxito na tela por imagens digitais belíssimas que capturam e expandem nossa fascinação pelo todo; uma desculpa para o cineasta de Fogo contra Fogo retratar os absurdos, incoerências e as alienações impregnadas numa realidade, enfim, real. Dos melhores do seu ano. Muitos podem dizer que é, e acusam o filme, de fato, sobre ser apelativo, mas sem a sua elevada carga emocional seria superficial, e com certeza, não seria a obra-prima sobre os fundamentos e as reflexões de uma sociedade que é. Ambicioso e singelo na medida certa, tanto se apropria do mundo para convertê-lo em drama, trama e fantasia, quanto para provocar e estender nosso fascínio pela enorme e singela abertura crítica que o filme carrega; mais um filmaço para a conta de Alan Resnais, mestre francês morto em 2014 e vivo em seu legado de proporção gigantesca.

Muitos podem dizer que é, e acusam o filme, de fato, sobre ser apelativo, mas sem a sua elevada carga emocional seria superficial, e com certeza, não seria a obra-prima sobre os fundamentos e as reflexões de uma sociedade que é. Ambicioso e singelo na medida certa, tanto se apropria do mundo para convertê-lo em drama, trama e fantasia, quanto para provocar e estender nosso fascínio pela enorme e singela abertura crítica que o filme carrega; mais um filmaço para a conta de Alan Resnais, mestre francês morto em 2014 e vivo em seu legado de proporção gigantesca. Notem que os clássicos sempre reinventam a roda e sempre de maneira diferente; aqui, um “filme de monstro” datado pelo uso do objeto de terror, jamais pelo abuso do mesmo. Estilizado, quase cult, numa história que se apropria do drama de uma família para retratar a força da instituição, da união, e da natureza enfim do próprio cinema, fadado ao combate eterno entre o realismo e o surrealismo artísticos inerentes à forma. Eis o filme mais cinematográfico de 2006.

Notem que os clássicos sempre reinventam a roda e sempre de maneira diferente; aqui, um “filme de monstro” datado pelo uso do objeto de terror, jamais pelo abuso do mesmo. Estilizado, quase cult, numa história que se apropria do drama de uma família para retratar a força da instituição, da união, e da natureza enfim do próprio cinema, fadado ao combate eterno entre o realismo e o surrealismo artísticos inerentes à forma. Eis o filme mais cinematográfico de 2006. O desejo de representar a solidez de um universo brasileiro esquecido por Deus e lembrado pelo Cinema encapsula a angústia e a agressividade árida do cosmos das Suelys, dos Josés e seus cães Baleias. À quem e sobre quem é resultado de um terceiro mundo implacável, numa perícia audiovisual cuja improvisação no método da representação torna o filme poderoso. Um Brasil sem condição para escolher lado político e visto pela ótica do real que não merece ser fábula.

O desejo de representar a solidez de um universo brasileiro esquecido por Deus e lembrado pelo Cinema encapsula a angústia e a agressividade árida do cosmos das Suelys, dos Josés e seus cães Baleias. À quem e sobre quem é resultado de um terceiro mundo implacável, numa perícia audiovisual cuja improvisação no método da representação torna o filme poderoso. Um Brasil sem condição para escolher lado político e visto pela ótica do real que não merece ser fábula. Num projeto desses, o esforço de um cineasta ganancioso (no bom sentido) tal Alfonso Cuarón – ímpeto incerto até o ponto-chave que sucumbimos no universo distópico onde ninguém mais engravida – é o de conseguir extrair o caos de uma situação como essa, e convertê-lo numa nova e possível esperança. É o triunfo concretizado de um artista no domínio da essência científica de uma ficção justificada por cada imagem construída.

Num projeto desses, o esforço de um cineasta ganancioso (no bom sentido) tal Alfonso Cuarón – ímpeto incerto até o ponto-chave que sucumbimos no universo distópico onde ninguém mais engravida – é o de conseguir extrair o caos de uma situação como essa, e convertê-lo numa nova e possível esperança. É o triunfo concretizado de um artista no domínio da essência científica de uma ficção justificada por cada imagem construída. A comédia da década, adiantando vícios culturais do novo milênio que, em 2006, ainda não estavam tão em voga assim. Borat é o puro suco do mamilo verde em termos do humor globalizado de hoje em dia: Explícito, polêmico, hiper-crítico consigo mesmo e sem pudores no estilo doa a quem doer, numa escala ainda mais impressionante devido ao talento descomunal dos humoristas envolvidos. High Five!

A comédia da década, adiantando vícios culturais do novo milênio que, em 2006, ainda não estavam tão em voga assim. Borat é o puro suco do mamilo verde em termos do humor globalizado de hoje em dia: Explícito, polêmico, hiper-crítico consigo mesmo e sem pudores no estilo doa a quem doer, numa escala ainda mais impressionante devido ao talento descomunal dos humoristas envolvidos. High Five!