Crítica | Zumbilândia: Atire Duas Vezes

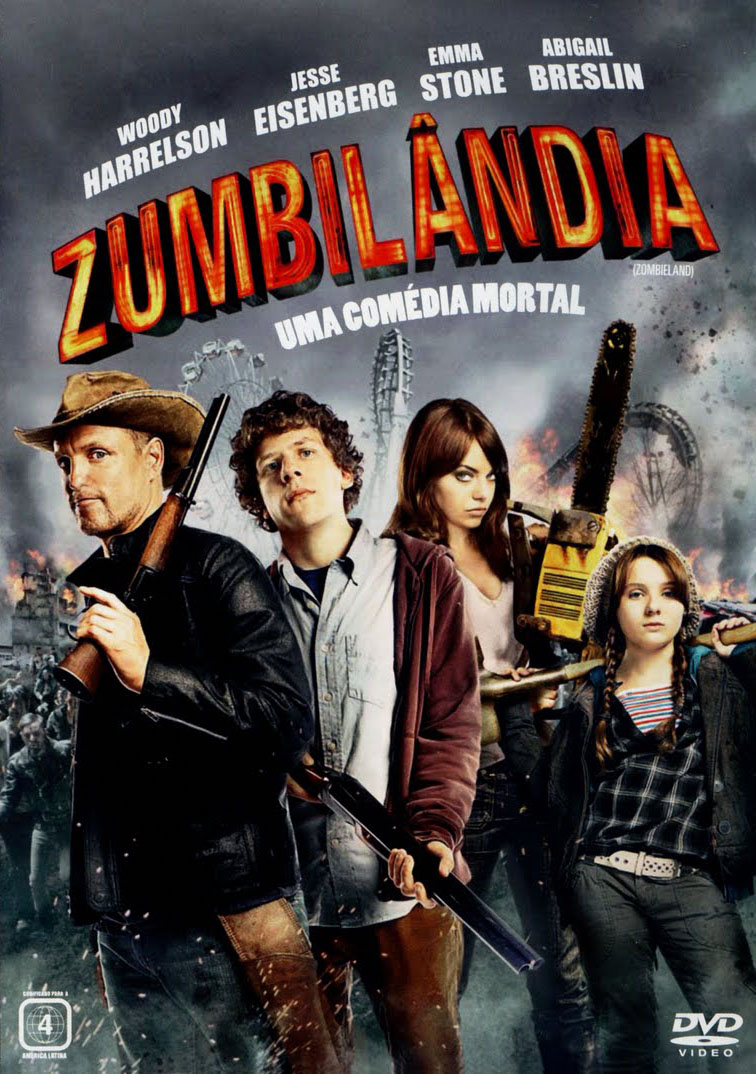

Dez anos atrás em 2009 estreava o surpreendente sucesso Zumbilândia, comédia rasgada e de humor negro que reciclava o exploitation recente de zumbis. O filme de Ruben Fleischer foi bem recebido e acabou ficando marcado por ter um elenco afiado e que faria muito sucesso, ao menos no caso de três de seus quatro protagonistas. Depois de uma série que não passou de um piloto malfadado, finalmente o diretor de Venom retorna, para apresentar Zumbilândia Atire Duas Vezes, reforçando uma das regras estabelecidas por seu protagonistas, Columbus de Jesse Eisenberg.

O quarteto está em crise. Wichita (Emma Stone) não quer desenvolver uma relação duradoura em meio a um mundo pós apocalíptico, Little Rock (Abigail Breslin) quer conhecer novas pessoas e encontrar um par e Talhahese (Woody Harrelson) tem um complexo paterno estranho em relação a LR, agindo como um pai super protetor e sufocante.

É bem positivo que o roteiro sinalize que nem tudo está igual, ainda que as evoluções de drama dos personagens não escondam a reciclagem de conceitos. Columbus continua muito inseguro, as duas irmãs vivem fugindo e o homem de meia idade age como se estivesse sozinho, com dificuldades de socializar. Não há nada muito novo, mesmo os personagens novos são bem protocolares, exceção claro de Madison, uma bela menina vivida por Zoey Deutch que é bastante futil e burra, desafiando a ideia de que é preciso ser esperto para sobreviver.

Há de destacar que os zumbis evoluíram, e ganharam novas classificações da parte dos heróis, e isso conversa diretamente com os últimos volumes da quadrilogia de George A. Romero, em especial Dia dos Mortos e Terra dos Mortos. Há muitos momentos inspirados em matéria de “videoclipe”, como quando toca Master Of Puppets do Metallica, com cenas de violência em Slow Motion. Outros bons momentos incluem Columbus lendo as revistas de Robert Kirkman, The Walking Dead, e achando elas irreais demais. As alfinetadas em outros produtos de zumbis são bem encaixadas, assim como as brincadeiras com os doppelgangers dos personagens originais e a chacota com pacifistas e Justice Warriors.

Em determinado ponto o longa se torna um road movie que visa a direção de uma adolescente confusa. A abordagem em cima das mudanças típicas da puberdade é apresentada de maneira bem engraçada.

Há algumas coisas bem incomodas, como o fato das regras que Columbus estabeleceu pularem na tela de forma engraçadinha o tempo todo, fazendo lembrar os piores momentos do programa CQC, além é claro das referencias no final, com direito a Deus Ex Machina e desfecho típico de telenovela das sete, mas Zumbilândia: Atire Duas Vezes exagera o que deu certo no primeiro tomo, de maneira tão acertada que maximiza todas as boas sensações, com direito a uma cena pós crédito incrivelmente engraçada e esperada por quem curtiu o primeiro filme.