Crítica | Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Em 2008, após um hiato de 19 anos, finalmente Steven Spielberg e Harrison Ford retornariam a franquia do doutor, professor e arqueólogo Henry Jones Junior. Indiana Jones e o Reino da Caveira da Cristal parece ter uma ingerência muito maior de George Lucas, argumentista do filme e criador do personagem.

Na trama, o velho Indiana é pego em uma emboscada, junto ao seu amigo George “Mac” McHale (Ray Winstone), que ajudou o aventureiro a espionar os soviéticos – o ano era 1957. O herói acaba raptado por um grupo de agentes russos que se infiltraram no Hangar 51 em Nevada, e tinha por objetivo pôr as mãos nos restos mortais de uma criatura estranha, que dez anos antes, foi vista em Roswell, Novo México. Para muitos, o tema extra-terrestre não combinava com as histórias de Indiana Jones, mas diante do montante de problemas, isso era o de menos.

Ford está de fato velho demais para cenas de ação que demandam demais de sua energia. Na época da premiere ele já tinha 66 anos, mas apesar de claramente não ter mais fôlego para cenas que exigem do seu bem estar físico, ele ainda mantém toda a aura de malandragem e autossuficiência cômica, inclusive conseguindo sobreviver a um teste de bomba nuclear entrando em uma geladeira revestida por chumbo, em uma manobra que de acordo com algumas pseudo-ciências, poderia ou não funcionar.

Da parte da chamada velha guarda, ainda há um bom desempenho, mas dos personagens mais moços há uma clara defasagem no quesito construção de ideal. Shia LaBeouf faz Mutt Williams, um jovem motociclista que deveria ser o herdeiro do legado do herói, mas esbarra na falta de carisma de seu personagem, mesmo com seu intérprete sendo o carro chefe do elenco de outra franquia que Spielberg comandava (Transformers). A vilã russa de Cate Blanchett mal funciona, sua Irina Spalko é uma comunista falsa, caricata e interesseira, assim como eram os nazistas na trilogia original.

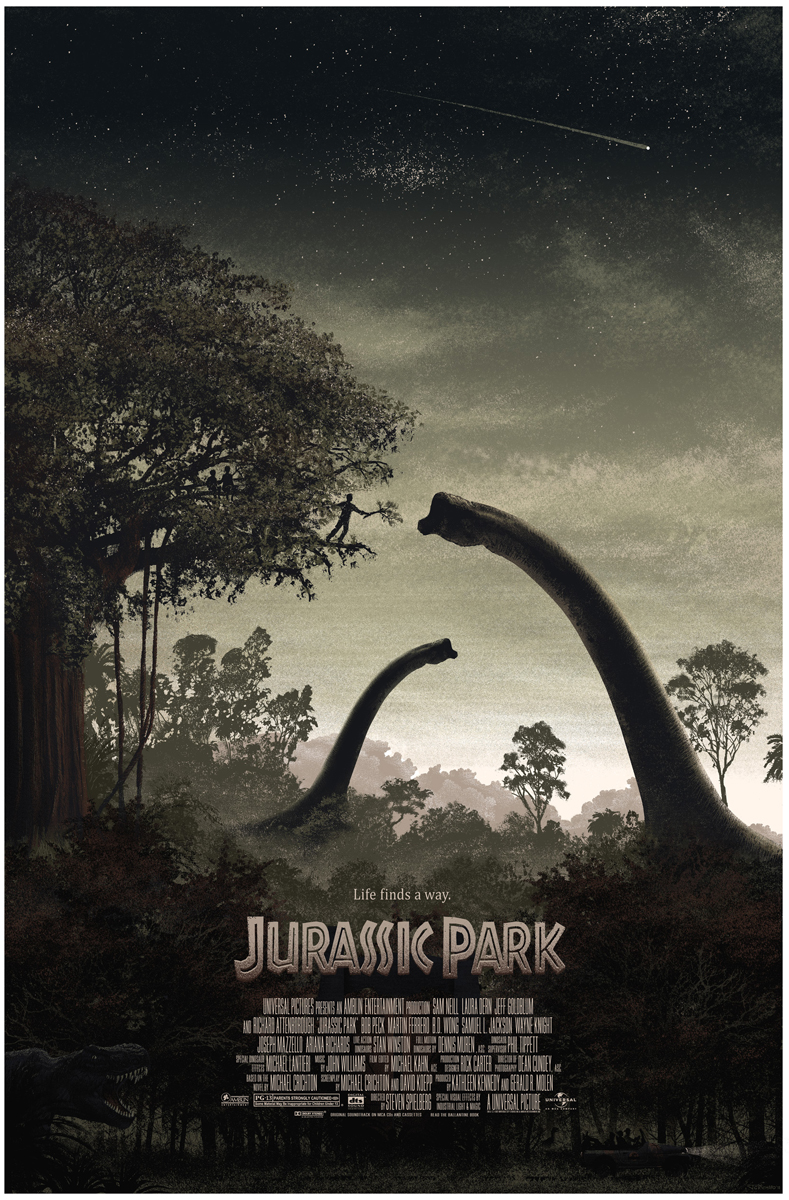

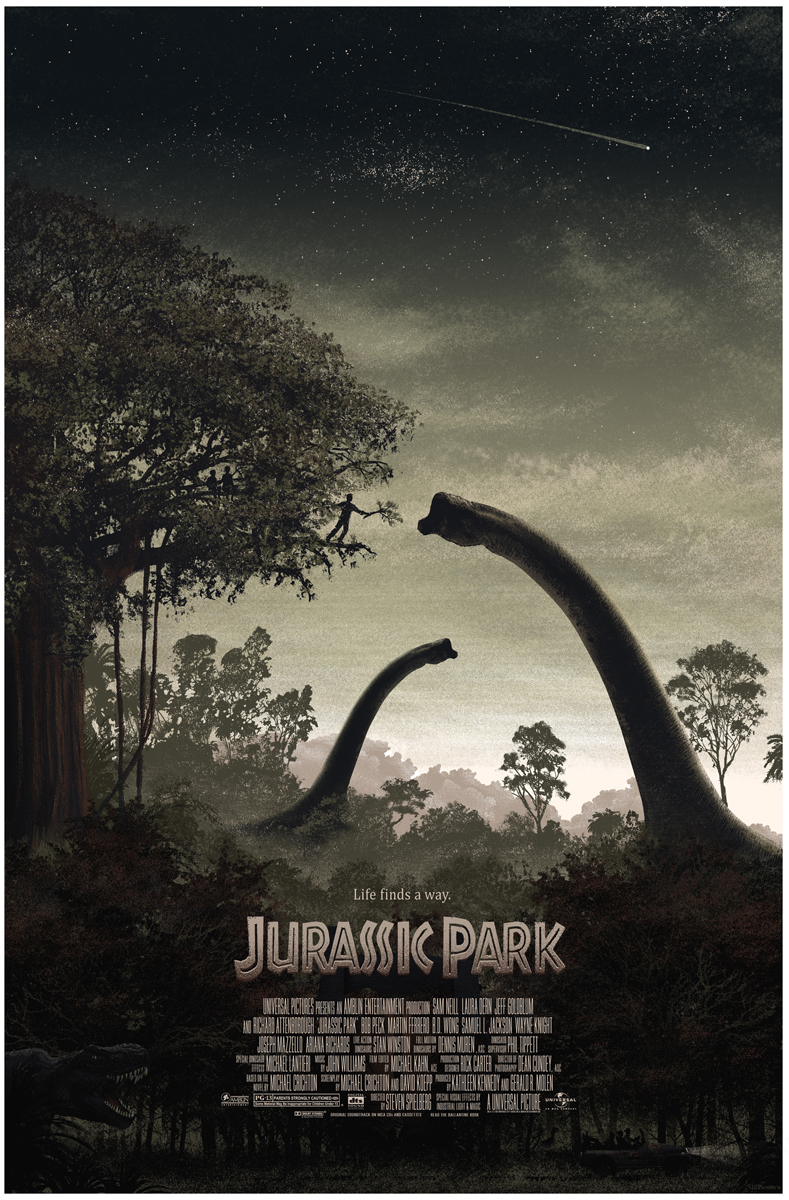

Toda a parte de efeitos especiais também está defasada, e quase toda parte natural do filme soa bizarramente artificial, seja as perseguições com os carros ou os macacos saguis que ensinam o filho de Indy a balançar nos cipós. Algo realmente estranho aconteceu com a produção, pois David Koepp não é um roteirista ruim, fez Missão: Impossível, Jurassic Park e Homem-Aranha, no entanto, aqui ele claramente não conseguiu organizar um roteiro que salvasse as péssimas idéias que George Lucas tinha desde 1999 em Star Wars: A Ameaça Fantasma. A solução para a vilã Irina é terrível, a forma como as caveiras de cristal se mostram faz lembrar demais o desfecho de O Retorno da Múmia – retribuindo a referencia, já que o personagem de Brendan Fraser claramente é um Indiana Jones dos anos 90. A cena do casamento é péssima, pontuada inclusive com um momento simbólico, onde começa a tocar o tema do herói com o chapéu de Jones caindo sobre os pés de seu filho e com Ford retirando das mãos de Lebouf, negando a ele a ideia de continuidade, o que aliás pode ter sido uma boa alternativa, visto o equívoco completo da tentativa de continuações para o personagem. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal consegue ser mais equivocado até que As Aventuras do Jovem Indiana Jones.