Crítica | Os Pequenos Vestígios

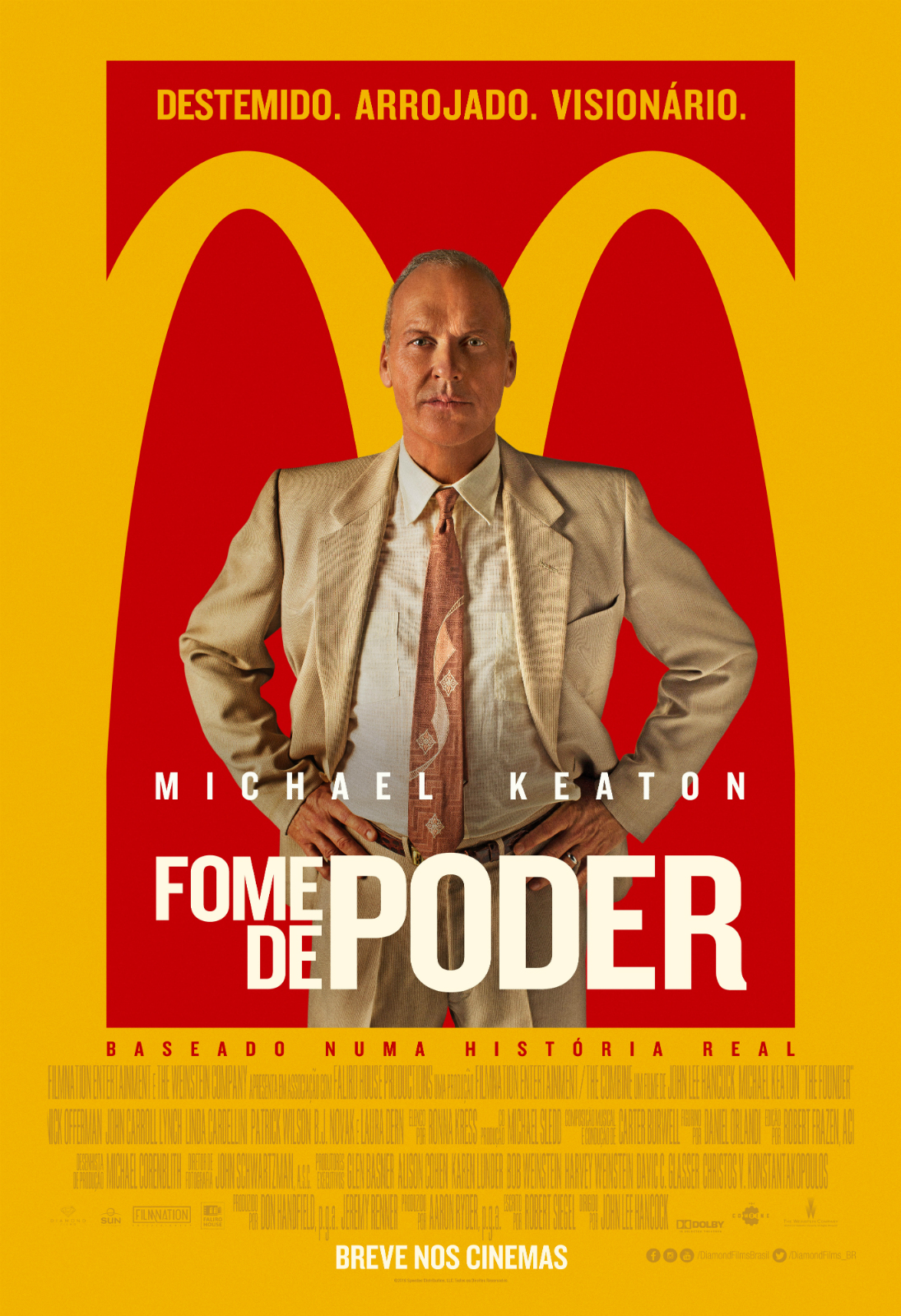

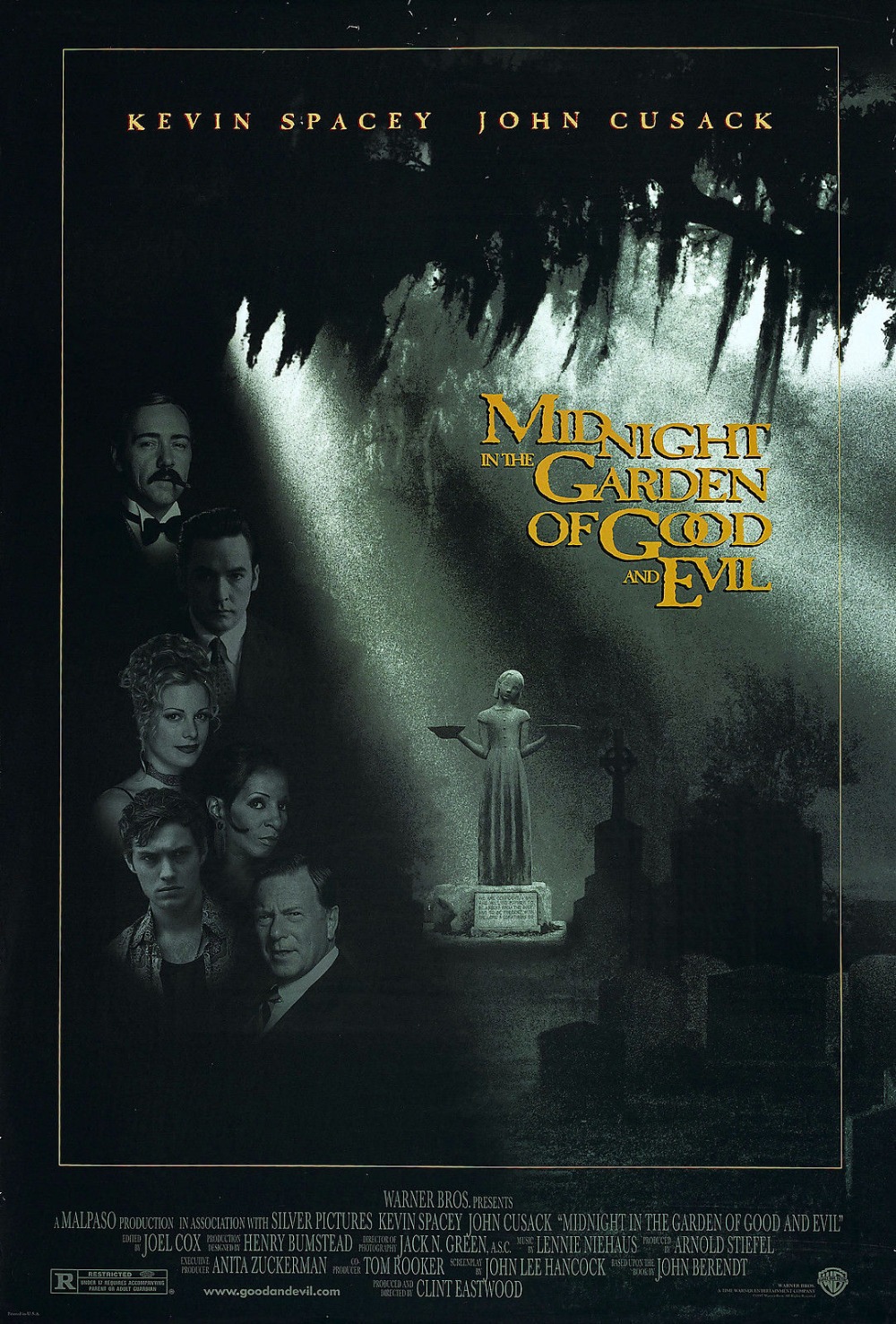

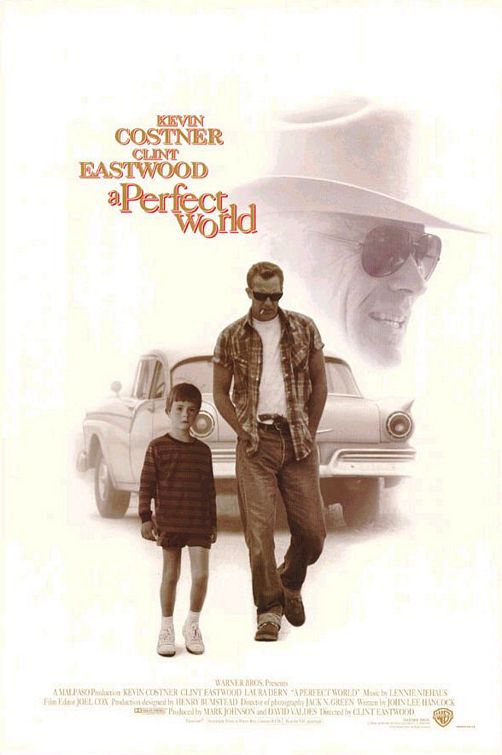

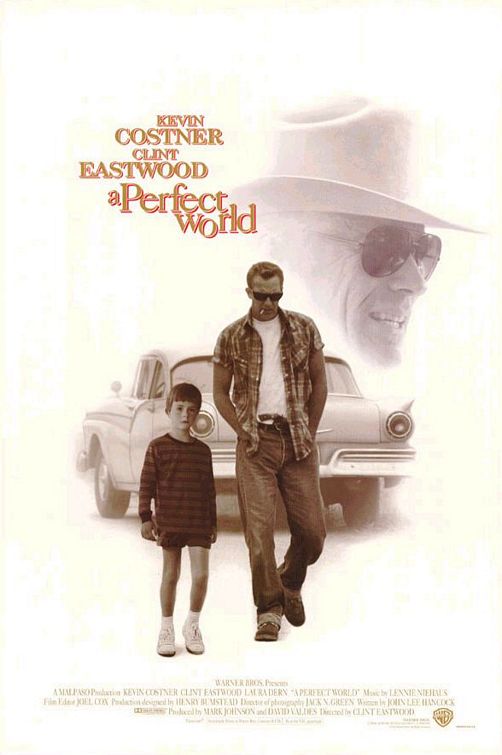

Um dos primeiros filmes que a HBO Max colocou no mercado americano no esquema de lançamento simultâneo nos cinemas e na plataforma de streaming, Os Pequenos Vestígios parecia fadado ao sucesso. Um filme estrelado por Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, além de ser um projeto de estimação do diretor/roteirista John Lee Hancock, amigo de Clint Eastwood, diretor de boas obras como Um Sonho Possível e Fome de Poder, além de roteirista de Um Mundo Perfeito, filmaço dirigido e estrelado por Clint e Kevin Costner. Entretanto, o que parecia ser bom demais, acabou sendo apenas mediano, onde incrivelmente o maior destaque é excelente atuação do controverso Jared Leto, ofuscando seus colegas de elenco.

Na trama do filme, Washington vive o policial Joe Deacon, um homem que notadamente tem um mistério que o cerca. Enviado de volta a Los Angeles após cinco anos trabalhando em uma cidadezinha próxima, Deacon se envolve em um caso liderado pelo jovem e quase esnobe sargento Jimmy Baxter (Malek). À medida que a inicialmente oposta dupla trabalha junta, mais semelhanças entre suas personalidades vão aparecendo. E o caso — que envolve seis vítimas mulheres assassinadas de modos similares — também vai trazendo à tona o mistério em torno de Deacon.

O filme tem uma sequência inicial eletrizante, onde uma mulher é perseguida por um homem em uma estrada sem nenhum movimento. Isso faz com que o interesse do espectador se eleve de maneira exponencial. Porém, à medida que os acontecimentos do filme vão se desenrolando, o interesse vai diminuindo até chegar ao ponto em que chegar ao final é uma mera obrigação.

Durante anos, Hancock tentou levar seu projeto às telas. Steven Spielberg demonstrou um interesse inicial no projeto em 1993, logo que o primeiro rascunho de roteiro ficou pronto, mas desistiu por achar violento demais. Hancock então tentou Eastwood, que até ficou atrelado ao projeto, mas também desistiu. Warren Beatty e Danny DeVito também estiveram vinculados em dado momento, mas nada aconteceu. Hancock então, já com uma boa experiência de diretor acumulada, resolveu levar o projeto adiante como diretor. Talvez seja esse tenha sido o grande problema aqui.

No intuito de tornar o filme mais misterioso, Hancock resolveu ambientá-lo no início da década de 90, época que não havia certas tecnologias que hoje auxiliam na resolução de crimes. Foi uma saída inteligente que ajuda a acentuar a atmosfera neo-noir da película, já muitíssimo bem estabelecida por uma fotografia caprichada, fazendo com que cada personagem envolvido na trama tenha ainda mais conflitos internos a serem resolvidos, principalmente no que tange à sua competência para o trabalho. O desenvolvimento da investigação é bastante arrastado e repleto de soluções fáceis que em muito destoam da tentativa de fazer um filme “verossímil”, principalmente no terço final. Há um momento em que o tom do filme se torna confuso, pois ao invés de evidenciar uma angústia de um personagem, soa como um flerte com o sobrenatural e foge totalmente da proposta do filme. Além disso, o plot twist é um tanto decepcionante.

O filme também se apoia bastante nos personagens. Entretanto, a construção da personalidade dos protagonistas soa bastante rasa e o caso mais emblemático é o do personagem de Washington. Seu passado misterioso não devidamente definido e nem suas interações com pessoas de seu antigo convívio ajudam na sua construção. Existem dois diálogos risíveis, um com uma antiga colega de trabalho e o outro com sua ex-esposa, que deveriam despertar alguma empatia no espectador, mas despertam somente estranheza. Já Malek fica como um grande chato durante boa parte do tempo, somente provocando alguma simpatia no espectador na parte final do filme. Porém, Leto se esbalda.

Chega a ser estranho um filme com Washington e Malek ter como grande destaque o ator que deu vida à pior encarnação do Coringa de todos os tempos. Entretanto, Leto aqui parece totalmente consciente do seu talento para atuação, como vimos em Clube de Compras Dallas, quanto do tanto que consegue despertar aversão nas pessoas, tal como temos visto ao longo dos anos com seus comportamentos bizarros em sets de filmagens e com os seus fãs, o que faz como que ele crie um personagem realmente repulsivo e muito interessante. Seu Albert Sparza, o principal suspeito dos crimes, é um baita acerto e o maior motivo para continuar assistindo o filme até o final. Suas indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de melhor ator coadjuvante foram justíssimas.

Enfim, Hancock desperdiça uma grande oportunidade ao conduzir o filme com mão pesada, passando a impressão de que nas mãos de outros diretores ou mesmo após um trato por outro roteirista, Os Pequenos Vestígios poderia ser realmente o grande filme policial que aparentava ser quando foi apresentado por seu trailer.