Crítica | Sombras da Vida

Apesar do terrível nome brasileiro – A Ghost Story, no original – Sombras da Vida é um longa que captura demais a atenção do espectador, ainda mais ávido por boas historias. O longa de David Lowery infelizmente não chegou aos cinemas brasileiros, mas é um belo exemplar de filme intimista e com muito a se discutir.

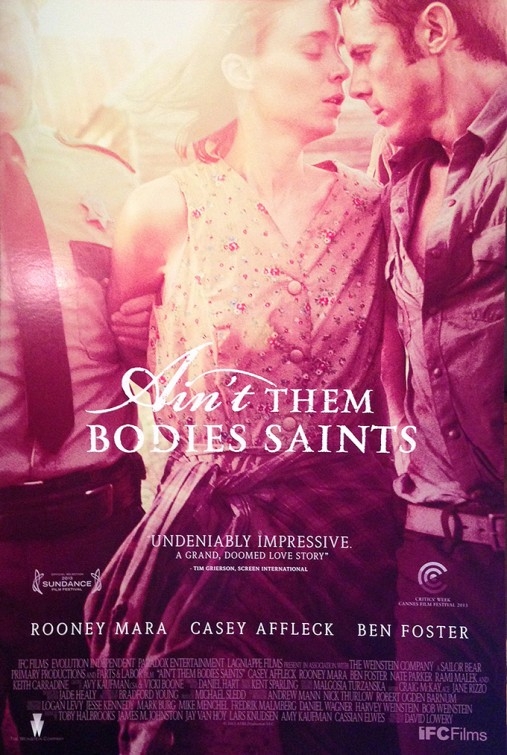

O diretor de Amor Fora da Lei e do recente Meu Amigo Dragão traz a história de um ser que não consegue fazer a passagem para o outro mundo de maneira fluida. A história começa mostrando um casal vivido por Casey Affleck e Rooney Mara, que vivem em uma casa ampla, grande demais para um casal, e tem seus dias repletos de uma intimidade que não inclui muita conversa.

Uma tragédia os acomete, e a moça fica sozinha, na casa e na vida, e a outra parte do casal se levanta, já defunto, levando o lençol que o cobria no leito hospitalar. Seguindo seus instintos mais básicos, ele retorna a tal casa, e fica por ali, por não saber exatamente o que fazer. Nesse ínterim, o tempo se confunde com a existência, há retornos e avanços na linha cronológica, que vão longe e permeiam também os momentos não só da vida do sujeito como pós-morte e até antes de sua existência. É como se a passagem para o limbo entre o mundo espiritual e o carnal propiciasse um novo tipo de existência, embora só sobrem os instintos, e até esse conceito de existir seja absolutamente discutível.

Incrivelmente o filme tem pouquíssimos diálogos, é contemplativo, mas não parece pretensioso ou enfadonho, ao contrário, mesmo no silêncio é praticamente impossível não se afeiçoar a figura carente e desolada que nem expressão tem, pois o homem a ser reduzido aos mais básicos sentimentos, se torna universal, torna suas dores reais e indiscutivelmente tangíveis e de fácil compreensão, e isso ocorre demais aqui, mesmo que esse não seja um filme feito para o grande público.

O cinema de Lowery é inteligente, sagaz e repleto de significados. Sombras da Vida talvez seja o ápice de sua curta carreira de cineasta nesse sentido, pois é simples em forma e profundo em conteúdo. O equilíbrio entre pragmatismo e escapismo é impressionante, e indiscutivelmente esta é uma pérola do cinema recente, muito menos falada do que merecia.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.