Crítica | Mais Forte Que a Vingança

Bem antes de ser o cabeça da Hidra, organização criminosa do submundo do (ótimo) Capitão América – O Soldado Invernal, Robert Redford subiu as montanhas geladas dos EUA para desmistificar o mito do cavaleiro solitário, soberano e invencível. Este que vaga feio nômade de lugares isolados rumo a lugar nenhum, o que naturalmente nos faz refletir sobre o sentido da vida. E acima de tudo, sobre a figura que Clint Eastwood eternizou nos filmes de Sergio Leone que, antes de empunhar um rifle, sempre rápido no gatilho, empunha sua individualidade solitária. Tanto que, no contexto do western, eles não podem ver uma mulher (viúva, separada ou não) que logo se atracam com a dita cuja feito animais famintos num quarto rústico de pensão. O que também explica, se a intenção for essa, a sua falta de tato com outros do seu gênero, igualmente brutos a procura de tiroteios, algo que dificilmente acontecia no mundo real, e algumas moedas de ouro a recompensarem a solidão compartilhada senão pelos seus potros, mundo afora.

É claro que o auge do bang-bang e suas reformulações se deram nas décadas de 50, e 60, respectivamente, e após alguns anos dominando a imaginação do público (assim como os filmes com super-heróis, hoje um dia, um fenômeno que provavelmente vai se esgotar mais rápido que o sucesso que foram os grandes westerns), algo precisava mudar. E mudou, com novas roupagens (Django Livre), testamentos (Os Imperdoáveis) e notórios fantasmas do gênero (Homem Morto), um impulso misto e iniciado pela produção de Mais Forte que a Vingança, nos gloriosos anos 70. Um título tão clichê que pode afastar muitos, aliás. Um legítimo filme pós-segunda guerra, com os efeitos desse conflito mundial sentidos numa América profunda, com seus índios mitológicos, seus senso de sobrevivência afiado, e com as raízes pessoais e nacionais de um homem mais conectadas e presentes do que nunca. Como se nem uma guerra fosse capaz de exterminar esses fatores de Jeremiah Johnson ao longo do tempo, atemporais como lhes são, principalmente, testemunhados.

Pois, na jornada de Johnson pelos rincões da pátria-mãe que lhe é de direito, casa-se por imposição de uma tribo indígena com a filha do cacique, como se o símbolo mais arcaico do país, ou seja, a sua população ancestral, junto da icônica águia americana, ficasse pra sempre consigo, personificado na sua mais nova esposa de cocar, e roupas típicas. “Sob sol ou chuva, um homem sempre cavalgará para aonde sopra o vento”, diz o verso da canção enquanto Johnson cavalga de fato pelo deserto, já casado e obrigado agora a entender os costumes e a língua fundamental de sua inesperada parceira, quebrando estigmas e no mal-estar que essa experiência pode trazer a todos nós. Já noutra citação, como bem elucida o professor inglês Kwame Appiah, no maravilhoso livro Na Casa de Meu Pai: A África na Filosofia da Cultura, da editora Contraponto, no Brasil, lê-se: “nenhum de nós compreenderá a Modernidade enquanto não compreendermos uns aos outros”. Perfeito.

Isso é evidenciado nesse belo filme do cineasta e ator Sidney Pollack quando o viajante pensa que já conhece parte do que move o seu país, mas descobre que ainda há muito a se desbravar, não em termos territoriais, mas obviamente culturais também, tendo de penetrar ainda mais a fundo, muito mais, a fim de sempre (re)aprender a América, evitando miopias e preconceitos típicos do homem branco colonizador, como a história recente dos povos tão bem nos prova. Essa é a verdadeira razão despercebida no começo da viagem de Johnson pelas veredas da sua nação continental: Descobrir, tal ainda não lhe (nos) fosse claro, que não há unidade (federativa, ou não) sem diversidade inerente a ela, e o que fazer quando o fato desafiador para tantos é ‘fatalmente’ constatado.

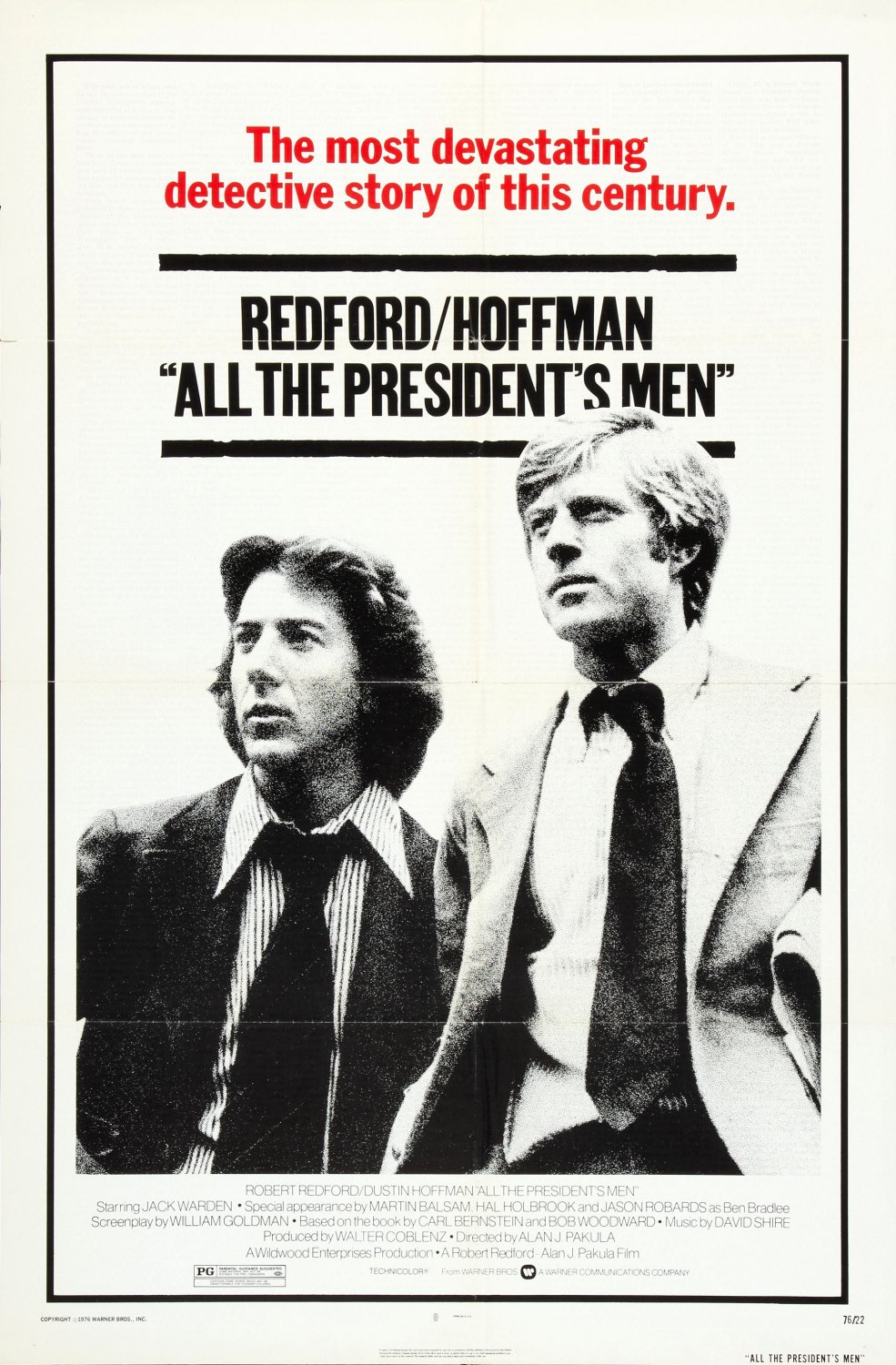

Essa é outra questão ainda absolutamente atual: Mostra-se resistência, ou acata-se a possibilidade de aprender com o ‘novo’, o ‘diferente’? No descaso com a escolha, muitos optam por cegar-se ao dilema, tornando-o um problema velado, como nos mostra a situação dos moradores de rua e usuários de droga nas maiores metrópoles do mundo, ou mesmo a demarcação do patrimônio indígena (“Donos desse chão”, como canta Bethânia), questão essa esquecida e não-problematizada pela vã política brasileira, em 2018. Redford encarna bem esses dilemas essenciais que norteiam o filme desde as primeiras cenas do mesmo, e dá não somente movimentos mas uma consciência, clara e nítida, para um homem dividido entre o passado, e o futuro, diferente dos outros pistoleiros mercenários plenamente confusos entre o ser, e o ter da questão, uma noção bem capitalista por via de regra – por mais difícil que seja imaginar um Charles Bronson ou um John Wayne remoendo suas emoções, ou alguma noção existencial que poderia tomá-los de assalto.

Em Mais Forte que a Vingança, Pollack assina um documento convertido em Cinema e cinemascope magníficos evidenciando que ainda havia, em 1972, e ainda resistem inúmeras possibilidades de se fazer um faroeste não apenas sob a narrativa e a ótica clássica de um John Ford, ou de um William Wellman, mas na cadência de ideias e ideais novos e/ou revistos, uma vez que o real espírito desbravador de um western nunca se esgota, podendo ser perfeitamente bem adaptado a outras culturas, nacionalidades e idos. Indo, tal como a USS Enterprise, nave fictícia de Star Trek, aonde ninguém jamais ousou ir. Ou voltar bravamente até lá, só pra constatar de uma vez por todas que, inevitavelmente, aquele logradouro já não é mais como um dia foi. Ou ainda, como talvez nunca foi só, ou não, da forma como acreditávamos ser. O que fazer, então, torna-se a pergunta principal.

Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.