Crítica | Precisamos Falar Sobre o Kevin

Precisamos falar sobre tantos Kevin, para tentar entender como se forma sua complexa personalidade. Mas que precisamos, acima de qualquer coisa, “falar com o Kevin”, talvez a principal mensagem deste filme (We Need to Talk About Kevin, 2011), cuja trama é um constante provocar de questionamentos, sem respostas conclusivas, sem vereditos sobre culpados ou inocentes.

Os créditos finais já haviam terminado, mas a película parecia permanecer intensa e dinâmica na minha mente, até que o latido do meu cachorro me trouxe de volta à realidade. Não que a história não estivesse, indissociavelmente comprometida com tantas realidades, em seu foco estrutural, e nas ramificações sugeridas subjetivamente. Mas até então eu continuava sentindo o peso e o cansaço de limpar “paredes” sujas de tinta vermelha, e percorrer o silêncio dos “corredores”.

Percebi que a análise a ser feita precisa abranger dois vieses distintos. E acabei percebendo também que os mesmos acabam se tornando complementares, uníssonos na composição da narrativa cinematográfica.

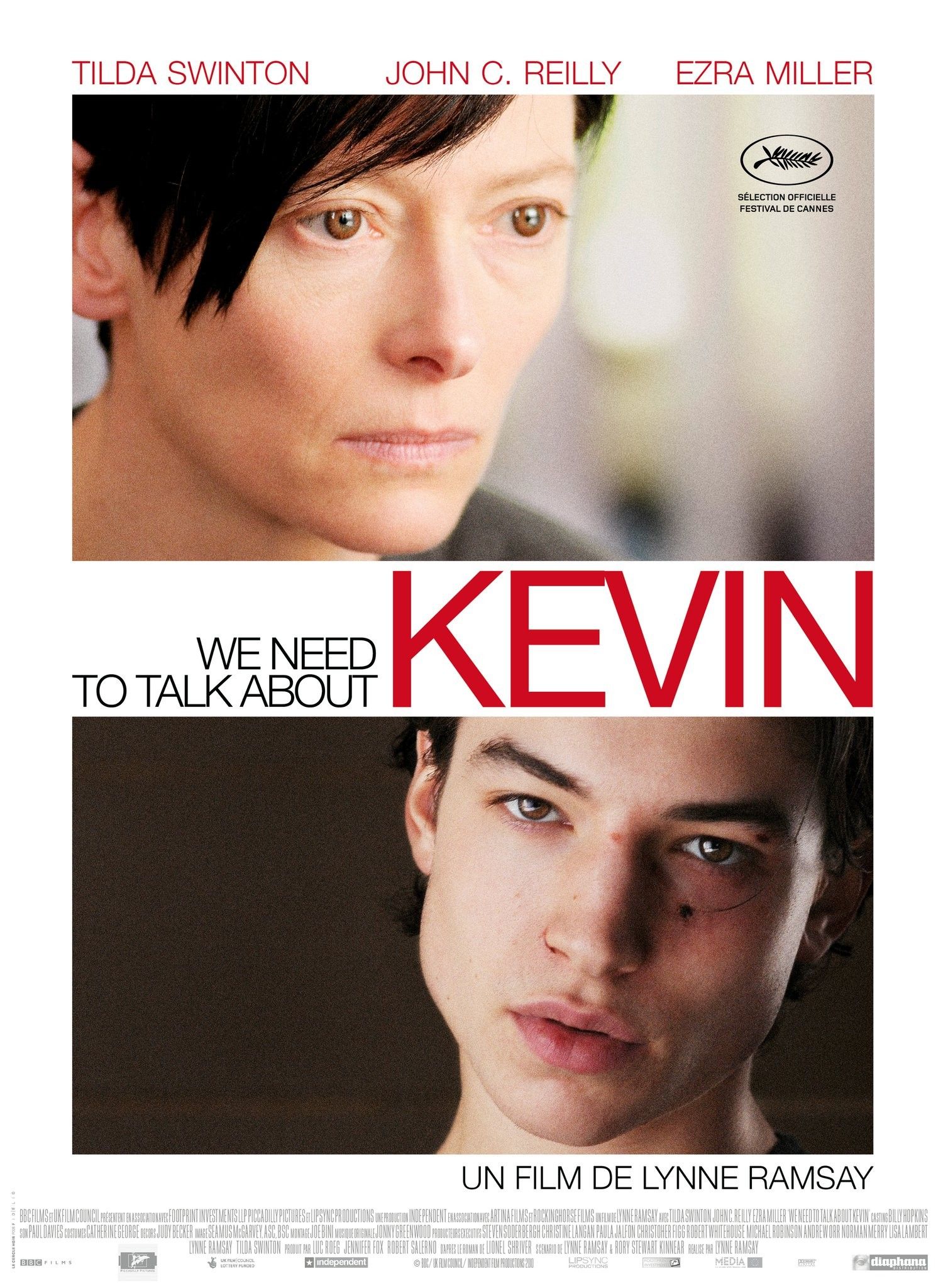

A diretora Lynne Ramsay fez um brilhante trabalho ao filmar uma adaptação do livro de Lionel Shriver, cujo roteiro foi escrito a quatro mãos (Ramsay e Rory Kinear). O filme recebeu várias indicações pelas organizações que premiam o cinema, ganhou o Festival de Londres e a Menção Especial ao Mérito Técnico no Festival de Cannes.

O romance em si, publicado em 2003, é uma narração, em primeira pessoa, de Eva Khatchadourian, a qual desabafa nas cartas para o marido a luta travada entre a liberdade desejada e a maternidade imposta, assim como a angústia sobre a origem dos comportamentos que tiveram como desfecho a tragédia que caiu sobre sua família.

A cineasta, embora mantendo o olhar de Eva como lente narrativa, preferiu poupar na oralidade e “desenhar” este suspense psicológico através da inteligente montagem de Joe Bini, da belíssima fotografia de Seamus McGarvey, e da adequadíssima trilha de Jonny Greenwood. Bini usa cortes secos para intercalar as transições cronológicas e, artisticamente, cria um painel de semelhanças subjetivas entre mãe e filho, proposto pela cineasta, como por exemplo na cena em que Eva mergulha o rosto na água, e ele se transforma, enquanto emerge, no rosto de Kevin.

McGarvey sabe dar a a fluidez certa (ou a falta desta) e a intensidade vibrante (ou opaca) ao vermelho que permeia os 110 minutos de imagens, assim como sugere as recordações que vão sendo apagadas por outra realidade, quando altera o foco daquelas. Greenwood intensifica tudo isto com uma trilha que caminha paralela à angustia que cobre todo o enredo, com acordes que chegam a nos causar desconforto. Por último, e acima de tudo, há a impecável atuação de Tilda Swinton (Eva), indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz (2012) e premiada pelo Cinema Europeu, na mesma categoria. Temos ainda a qualidade do desempenho de John C. Reilly (Franklin, o marido) e Ezra Miller (Kevin na segunda fase).

Ramsay recorre, sabiamente, à identificação da angústia (ou sentimento de culpa) de Eva através do vermelho que, além de ser constante, inicia o filme, mostrando a protagonista mergulhada nele, e aparece em repetidas cenas (que servem de ponto de transição entre o pós tragédia e as lembranças) onde a mãe de Kevin limpa as paredes (pintadas por outras pessoas, numa manifestação de vandalismo), desesperadamente, como se isso pudesse limpar também tudo o que tivesse levado ao trágico desfecho.

Nos momentos de negligência, de irritação, e até mesmo de tentativas em ser amável com Kevin, o desconforto de Eva é quase palpável, e a cineasta nos sugere que isso talvez seja a curva crescente de uma revolta que se originou numa gravidez não desejada. O bebê parece ter sentido toda a rejeição, e se manifesta em incessantes choros, os quais provocam uma das cenas mais marcantes do filme: quando Eva para o carrinho em frente a um canteiro de obras, quase em estado de êxtase pelo som da britadeira, pelo fato de este se sobrepor ao choro.

A relação mãe/filho mergulha na dualidade do frágil e do intenso, na ação e reação, sem que fique claro de quem vem uma ou outra.

Mas a única coisa que a diretora nos deixa clara é que o filme não pretende definir vítimas ou culpados, não tem a intenção de promover um juízo de valores, não permite a simples observação da superfície das personagens. O filme envolve-nos numa busca por um olhar mais profundo, num emaranhado de perguntas, e mesmo que pensemos ter encontrado algumas respostas, em algum momento, o que teremos ao final da película será um ótimo tema para reflexão. E a reflexão consiste em quê? Em mais questionamentos.

Contar mais alguma coisa sobre a obra, (já que se trata de um suspense, meticulosamente elaborado para que nada seja explicitamente revelado ou explicado), me tornaria spoiler. No entanto, preciso falar da questão central da trama e, assim como a autora ou a diretora, não expor diagnósticos, mas criar pontos de reflexão.

A família é o primeiro grupo com que a criança interage, e do qual ela extrai os mais básicos modelos de comportamento, partindo para a construção de seus valores. No entanto, outros fatores, como o meio externo, também terão uma grande influência nas suas escolhas e na sua conduta, além de que devemos também contar com o subjetivo de cada um. A diversidade de características pessoais é imensurável, é isso que torna o ser humano apaixonante, em sua complexidade.

Mas é irrefutável que certas atitudes se constroem através da prática, dos conceitos internalizados, da compreensão do outro e de si mesmo e dos diálogos estabelecidos. Pois bem, o que menos se percebe nesta família, são exatamente os diálogos, quer seja entre Kevin e qualquer outro dos membros, quer seja entre os pais, sobre as variáveis do misterioso comportamento que o mesmo vem apresentando desde criança.

Não se trata de buscar um culpado para a violenta conduta de Kevin. Trata-se de estar atento para as suas linguagens, e aprender a decifrá-las, inclusive nas entrelinhas (nem que para isso seja necessária a ajuda de um terapeuta). Trata-se de não ver apenas aquilo que se quer ver porque é mais confortável ou, quando se enxerga, não tentar “consertar”, com comportamentos autopunitivos, num esforço de enfatizar a presença através de uma pressuposta atenção, quase mecânica. Trata-se de procurar desde sempre, um equilíbrio no cuidar, sem tender à autoridade ou à permissividade, exercendo um controle e estabelecendo regras, mas oferecendo um apoio suficiente para a construção da autonomia.

Não existe uma fórmula! Pais não estão isentos de falhas, e filhos nem sempre aprendem o que ensinamos, da forma como ensinamos! Mas temos o compromisso de zelar pelo clima emocional em que a criança cresce, promovendo um desenvolvimento saudável.

Um comportamento antissocial é inato ao ser humano ou decorre do ambiente?

Mais uma pergunta que permanecerá sem resposta, como tantas outras!

Precisamos Falar Sobre o Kevin é um filme imperdível, por sua qualidade cinematográfica, por toda a reflexão a que a trama nos conduz, e pela mensagem que ele nos deixa: precisamos falar com Kevin, com Eva, com Franklin!

–

Texto de autoria de Cristina Ribeiro.