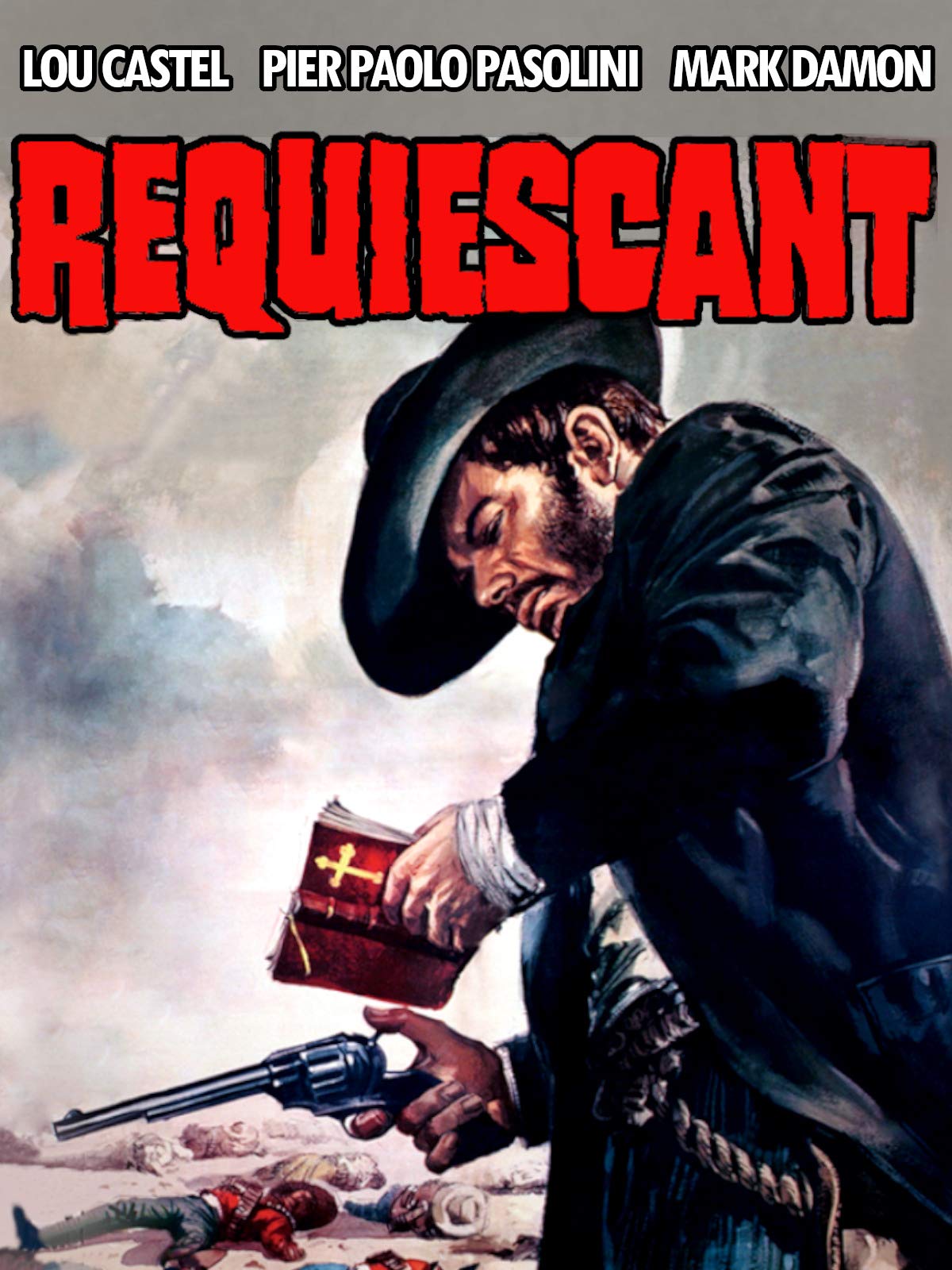

Crítica | Réquiem Para Matar

De Carlo Lizzani, Réquiem Para Matar é mais um dos muitos filmes de vaqueiro feitos na Itália, como parte da subcultura do Western Spaghetti. Lou Castel vive Réquiem, o único sobrevivente de um massacre quando ele ainda era criança. Sua missão de vida é básica e muito comum ao gênero: buscar vingança pelos seus, em busca de George Bellow Ferguson (Mark Damon).

O início do filme se dá com um confronto de forças bem ao estilo do jogo Forte Apache, com pistoleiros confederados esperando a chegada dos mexicanos, um dos assuntos mais abordados nos filmes de faroeste italiano. Os tempos selvagens no oeste passaram por muitos momentos e minirrevoluções, como o aprimoramento da polícia, o início do crime organizado e a construção das linhas férreas. O advento das grandes metralhadoras também se fez presente, e essa é mais um longa que utiliza a capacidade de atirar muitos projéteis para instalar o terror, mostrando o povo mais pobre sofrendo a perseguição dos mais poderosos — brancos.

A música de Riz Ortolani é bem característica, utiliza sons agudos nos momentos de embate, com guitarras altas e estrondosas, e outras mais calmas e inofensivas, mostrando Réquiem tentando lidar com os homens comuns. O trabalho do compositor foi tão único que o fez ser escolhido por Quentin Tarantino para estar na trilha de Kill Bill – Volume 1.

Não há quase gordura nenhuma na história, Lizzani leva seu filme de maneira muito direta ao alvo, Réquiem não demora a encontrar com um dos homens que comandou o ataque a sua família. De qualquer forma, o texto soa confuso pelo rumo que quer tomar com seu personagem central, que parece mas um rapaz guiado pelo destino e tem a fortuna de cruzar o caminho de seus malfeitores. Ao mesmo tempo, o diretor parece estar debochando o tempo inteiro do estilo, a começar por seu herói, um homem que não tem aparência respeitosa de maneira alguma, seu talento para o tiro parece surgir do absoluto acaso, e por fim, conta as piores mentiras possíveis e ainda assim faz seus inimigos confiarem nele. Além disso, alguns homens usam uma maquiagem muito forte, tão caricata que obviamente não se faria perdurar em um ambiente tão quente quanto este cenário.

Um dos personagens é vivido pelo diretor Pier Paolo Pasolini, sujeito que também é tido como um dos colaboradores do roteiro não creditados, talvez caiba a ele a função dos exageros visuais que mais lembram peças teatrais shakesperianas do que uma cínica história do velho oeste americano.

No desenvolvimento final, Castel justifica sua escalação. Seu desempenho como cavaleiro vingativo é ótimo, e os embates que ele tem com Dean Light (Carlo Palmucci) e os demais capangas de Ferguson são carregados de emoção, onde o senso de urgência é alardeado em uma sequência emocionante. Réquiem Para Matar é um filme cuja identidade não é muito bem definida, variando entre uma produção séria e o tom de paródia, melhorando muito próximo do final graças ao conflito final.