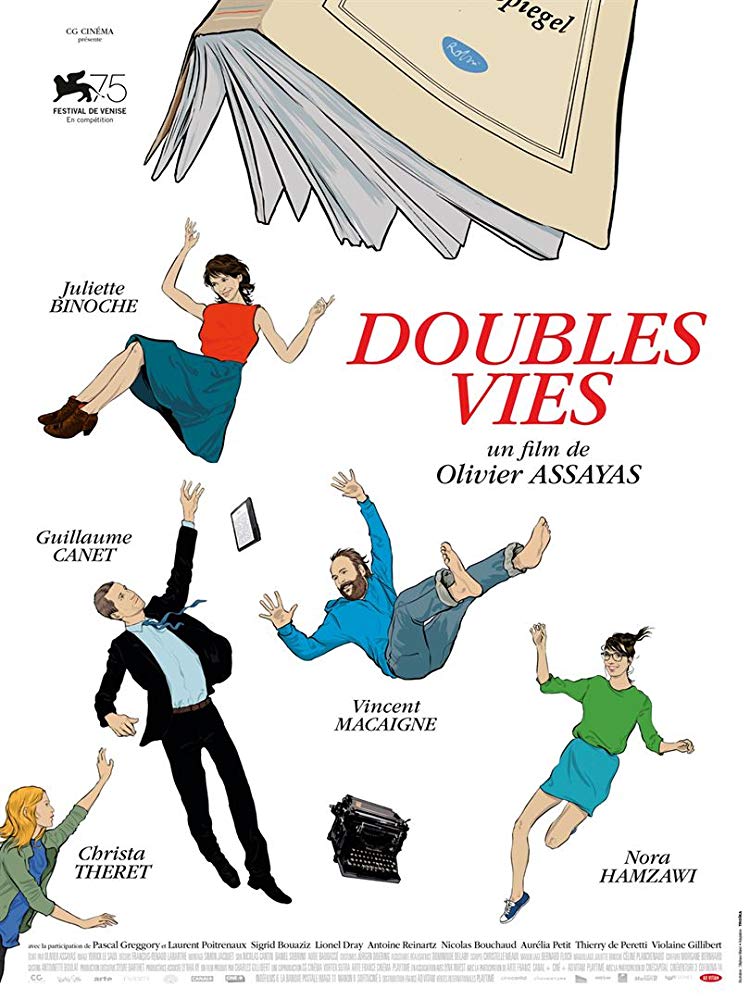

Crítica | Vidas Duplas

A filmografia de Olivier Assayas tem sido muito prolífica, recentemente pelo menos, já que tem lançado filmes com um intervalo de tempo cada vez menor. Após Acima das Nuvens e Personal Shopper, o cineasta traz à luz Vidas Duplas, um exército que eleva a metalinguagem da arte a um nível bastante alto.

O filme, premiado no Festival de Toronto mostra as agruras do editor Alain (Guillaume Canet), que tenta se adaptar a um novo momento da forma de ler, com o crescimento do mercado digital e de e-pubs. Ao mesmo tempo ele conversa com um autor que já trabalha a tempos com ele, Léonard (Vincent Macaigne), um sujeito inseguro, dúbio em caráter e que ainda consegue ser carismático apesar de tudo isso. O ponto de partida da conversa de ambos é a recusa do manuscrito de Léo, fato que faz o editor parecer cruel e mesquinho enquanto o escritor parece um coitado injustiçado, mas esses papéis são invertidos e subvertidos ao longo do filme.

Carente, Leonard busca alívio em sua parceira Valérie (Nora Hamzawi), uma mulher bem diferente dele, bastante refém da tecnologia e de aparelhos eletrônicos. A recusa da palavra de acalanto não cai bem em si e fere sua vaidade, e essa parte do filme é pródiga em mostrar qual é o caráter da história que Assayas propõe, pois esse é um filme-diálogo, onde os personagens gastam seu tempo e energia discutindo acaloradamente sobre os mais diversos assuntos e nessa revelação de pontos de vistas se nota um bocado do caráter e ideologias de cada um.

Pirataria de filmes e a democracia da arte, desdém pela tecnologia e a quem depende dela para tudo são só alguns dos temas abertamente falados, mais um especial é mais importante e certeiro, que é a privacidade de quem se relaciona com os contadores de história – exemplificado aqui por Léo e seus livros – e até onde se estende a dicotomia entre personagem inspirado em alguém e a pessoa real. Toda a discussão travada na frente das câmeras (e iniciada em fóruns na internet) sobre a ética envolvendo a romantização de fatos que ocorreram realmente é muito bem exemplificada, apesar do exemplo ser elemental e óbvio demais. A cena em questão soa panfletária, mas o roteiro não é preguiçoso e desenvolve isso depois.

Há uma fala bem icônica da personagem de Juliette Binoche, a atriz Selena, sobre esta questão de auto-ficção praticada pelo escritor. Ela pede ” por favor não faça um livro sobre isso”, se referindo a um fato sobre os dois, e em atenção a outro momento de ambos que tiveram em um de seus livros. A construção de personagem em cima de Leonard é muito rica, pois ao mesmo tempo em que o espectador é levado a ter dó no começo, se percebe que ele usa até seu complexo de inferioridade para manipular os que estão ao seu redor, normalmente barganhando até com seus segredos íntimos. O sujeito é ruim, mas não em essência, ele não é maquiavélico, é só atrapalhado e tem sua criatividade viciada em acontecimentos autobiográficos.

Há em Vidas Duplas uma política do desconforto muito presente, em especial perto do filme acabar, onde alguns microcosmos antes distantes finalmente se juntam e tem chances reais de confronto. O final faz o espectador se afeiçoar pelos personagens, sobretudo por Leonard, por mais idiota que ele o seja. A percepção da resultante da obra é que o conjunto de pessoas mostradas em tela são reais em falhas e em virtudes e isso é algo difícil de mostrar em um filme.

Facebook –Página e Grupo | Twitter| Instagram.