Crítica | As Boas Maneiras

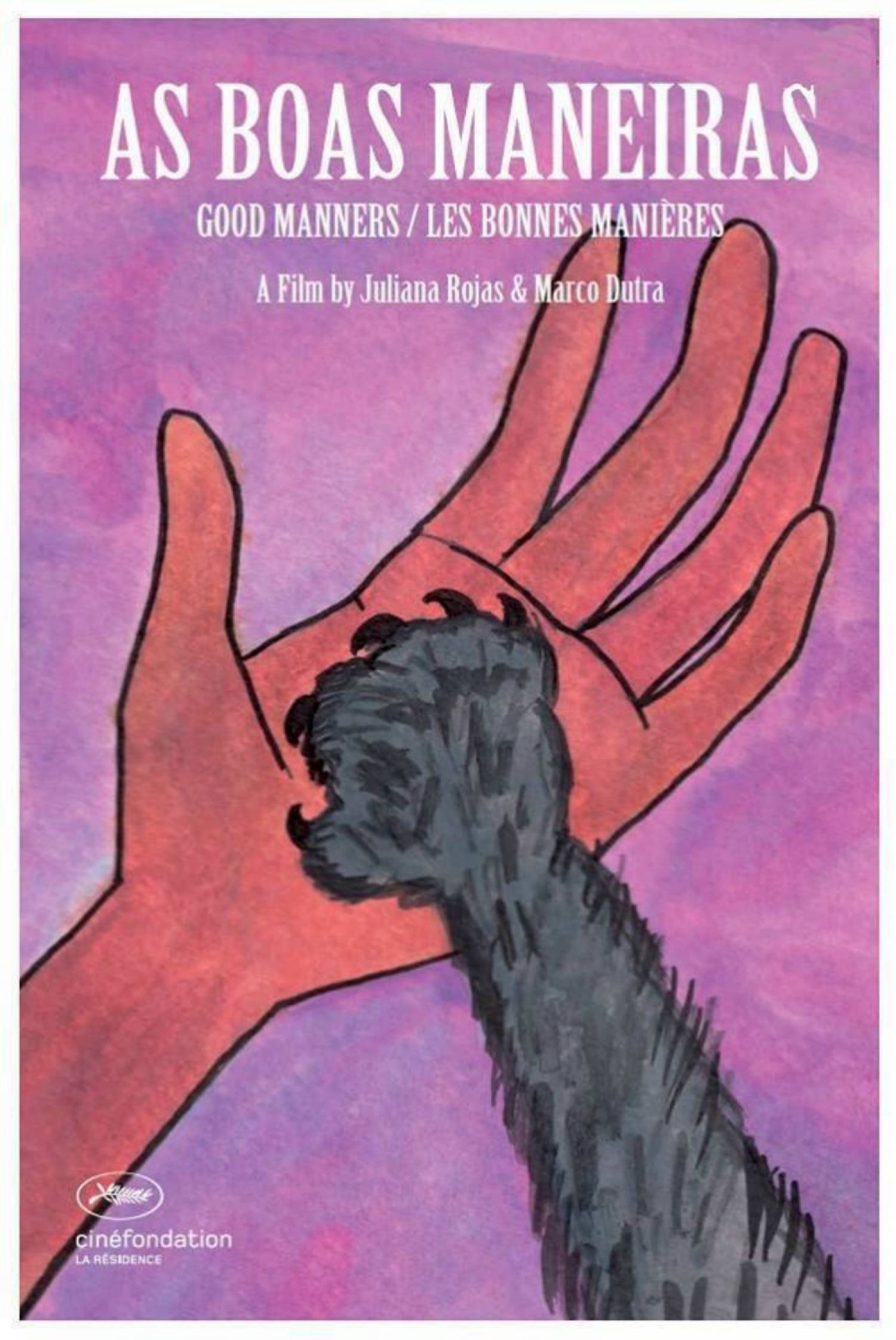

Da dupla de diretores Marco Dutra (Quando Eu Era Vivo e O Silêncio do Céu) e Juliana Rojas (Sinfonia da Necrópole) As Boas Maneiras é um belo exemplar de cinema brasileiro genuinamente de gênero. A dupla, que já havia feito juntos cinco curtas, uma coletânea (Desassossego) e um longa (Trabalhar Cansa) entrega uma história dividida em dois atos distintos.

Na primeira parte, a bela enfermeira Clara (Isabél Zuaa) procura um emprego a fim de conseguir enfim sair da casa de sua senhoria, Dona Amélia (Cida Moreira), na periferia de São Paulo. Ela atende a um anúncio na parte nobre de cidade, onde mora Ana (Marjorie Estiano), uma mulher rica, que se apresenta como uma moça tímida e recatada mas aos poucos se solta. Ana está grávida, À espera de um bebe que ela sequer sabe quem é o pai.

Aos poucos, Ana mostra uma faceta um bocado malévola, mas seus atos cruéis tem uma estranha origem, e assim que Clara começa a entender o que ocorre com sua patroa, a empatia entre ambas se estabelece, ao ponto de ambos se verem como cúmplices em um nível que no início não era esperada. O fim desse arco ocorre com a aparição da criatura fantástica prometida desde que se ouviu no projeto deste filme, e o Lobisomem deste ato é sensacional do ponto estético, assim como é natural as escolhas de Clara dali para frente.

A segunda parte é um capítulo a parte, e mostra a realidade de sete anos depois, com Clara voltando a morar no quartinho do subúrbio, nos fundos da casa de Amélia, com seu filho adotado, Joel (Miguel Lobo) um menino doce e delicado, que precisa de cuidados especiais, entre eles, o fato de não poder carne, como ocorreu com sua mãe pouco antes de terminar o primeiro capítulo.

A escolha por focar numa bifurcação de tramas é curiosa e funciona quase a perfeição. Tanto o temor de Clara quanto a necessidade de Joel e seus amigos por alcançar a verdade são igualmente caros platéia. A tentativa do rapaz por tentar descobrir seu passado é repleta de simbolismos, desde a óbvia situação da orfandade, que claramente mexe com a cabeça de qualquer criança que cresce linde de seus pais, bem como o fato de não ter entendimento sobre o que exatamente ele é. Falta maturidade e conhecimento para enfim se ter ciência do que Joel é, e a colocação desse drama em um cenário atual e urbano é muito digno de louvor.

Os efeitos em CGI são escondidos até boa parte do fim desse segundo ciclo. Há algumas enrolações que soam desnecessárias, mas assim que é mostrado o lobo digital o que se vê é uma figura bem feita, não tão sensacional quanto o boneco do primeiro momento, mas ainda assim é bem feito em especial em se tratando de um cinema nacional que normalmente tem receio de lançar mão de efeitos especiais digitais.

Apesar de alguns leves problemas de roteiro, como a longa duração e algumas coincidências oportunas demais, os eventos próximos do fim servem bem a discussão sobre intolerância e selvageria ligada ao desconhecido, faces essas exaustivamente exploradas em materiais pop como X-Men, Jornada Nas Estrelas etc. O findar semelhante ao clássico Frankenstein de Boris Karloff e James Whale serve para mostrar que a turba e o populacho tende a sempre apelar para o barbarismo quando se defronta com algo hostil que foge a sua compreensão, foi assim em 1931 na adaptação de Mary Shalley e é assim também em 2017 e apesar dessa declaração de pouco otimismo com relação ao sujeito comum, ainda resta um resquício de crença na sobrevivência do vínculo sentimental familiar adquirido.

Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.