Crítica | Os Belos Dias de Aranjuez

Filme fetiche do olhar que o compõe, da ótica que o conduz. Fetiche não apenas pelo fabuloso e obrigatório Ano Passado em Marienbad, do mestre já falecido Alain Resnais, mas pelo sentimento que tão habilmente o clássico francês da década de sessenta tratou de traduzir tão sutilmente numa história tão delicada, quanto destruidora. Na magnum opus de Resnais, triunfo romântico da sétima arte junto de A Cruz dos Anos, Casablanca, entre outros, um desconhecido tenta convencer a sua repentina amada, muito bem casada, obrigado, a fugirem juntos, crente que foi com ela que há um ano ele se entrelaçou num enlace apaixonado que passado e presente não foram capazes nem de rasurar – quanto mais, de apagar.

A paixão pura e simples e direta, o encanto, o delírio, o feeling tão fora desse mundo que faz a maior das loucuras ser possível parece jorrar livremente, naturalmente, inexplicavelmente do preto e branco que Resnais usou pra filmar os meandros da mente humana quando aficionada em uma idealização personificada. Para Wim Wenders, cineasta antigo de poucos acertos ultimamente, o que interessa não é revitalizar o que outro já fez, de uma forma infilmável e insuperável, arrisco aqui em dizer, mas resgatar em pleno 2016, na era da pós-verdade e da monogamia mais questionada que nunca o que leva dois seres, excepcionalmente dois seres a se juntarem e embarcarem na brincadeira de sentir algo real, entre si.

Se vale a investigação, nessa altura do campeonato? Wenders, no auge da sua serenidade autoral felizmente nos convence que sim, trilhando nas rédeas da poesia e de uma delicadeza toda formal, toda convencional o debate acerca da experiência da atração mútua através dos diálogos ultra inspiradíssimos e bastante literários, até, de um homem, e de uma mulher, num jardim francês qualquer. A reflexão dá o tom, o tempo parece um fator esquecido do começo ao fim tamanha a leveza e a coerência da produção, e tudo gira em torno da desmaterialização dos sentimentos humanos, mesmo que sob uma encenação tão básica, tão simples e tão adorável, assim.

Evocando os contrapontos sensíveis de uma conversa, e que se dão pela dialética de opiniões e, novamente, das experiências vividas pelo masculino e pelo feminino, a trama evoca o balanço que se tem das relações humanas, e mesmo em relatos sobre os seus conflitos, a possessividade e todos os seus outros contras, Wenders banha a gente de um bem-estar diante dos atores tão grande, e tão pouco sentido na atualidade, que encanta a qualquer um. “Mas como o amor me fazia falta naquela época”, assume Ela, ao passo que Ele apenas a observa, documental como o próprio Wenders cineasta nunca deixou de ser. O lobo perde o pelo, mas não perde o hábito.

Além disso, denota-se muita fé e adoração no poderio do Cinema em Os Belos Dias de Aranjuez, talvez esse seja o principal motivo para a adaptação fílmica da peça do austríaco Peter Handke. Sobretudo, percebe-se a aceitação do cineasta pelo tino romantizado diante das coisas da vida, e da psique humana que Handke promoveu no palco e Wenders tratou de encapsular com uma câmera para popularizar o acesso a história, até então, fadada ao teatro e agora exposta a um céu aberto e ensolarado.

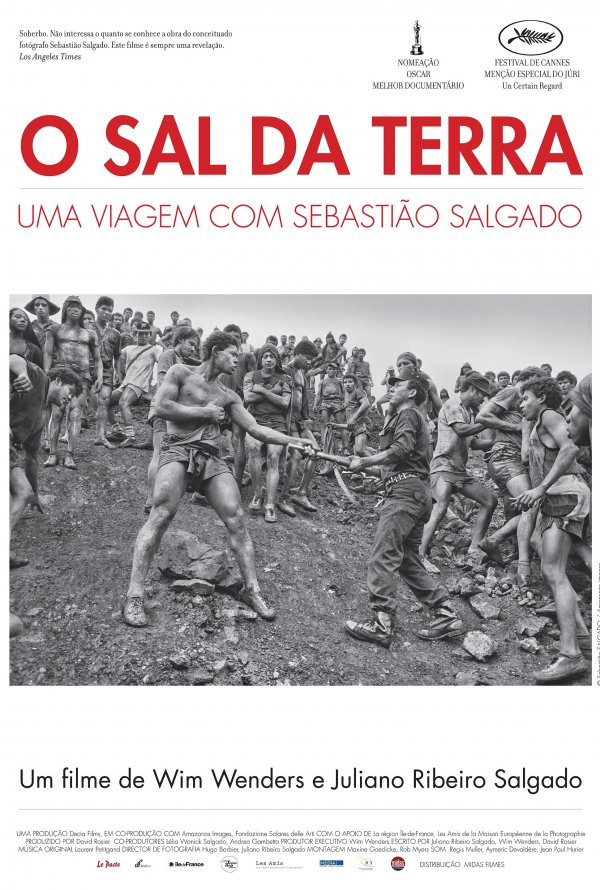

Ao mesmo tempo, e esse talvez seja o maior triunfo deste mais do que belo fetiche europeu, preserva-se e exalta-se muito da singeleza e do grande fascínio pela Observação, com O maiúsculo que o próprio Cinema autoral do diretor de O Sal da Terra sempre nos apresentou por décadas a fio, sem eclipsar, tal esse belíssimo estudo de um romance na tela, as peculiaridades de um material original rico de sentidos, tal o filme aqui acabou por ser, também. E pensar que isso até coloca em xeque um ensinamento do grande Mia Couto: “Para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, devo por bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível ao próximo.” E o que importa? Wenders vive, e Resnais também, e de repente tudo parece estar tão bem…

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.