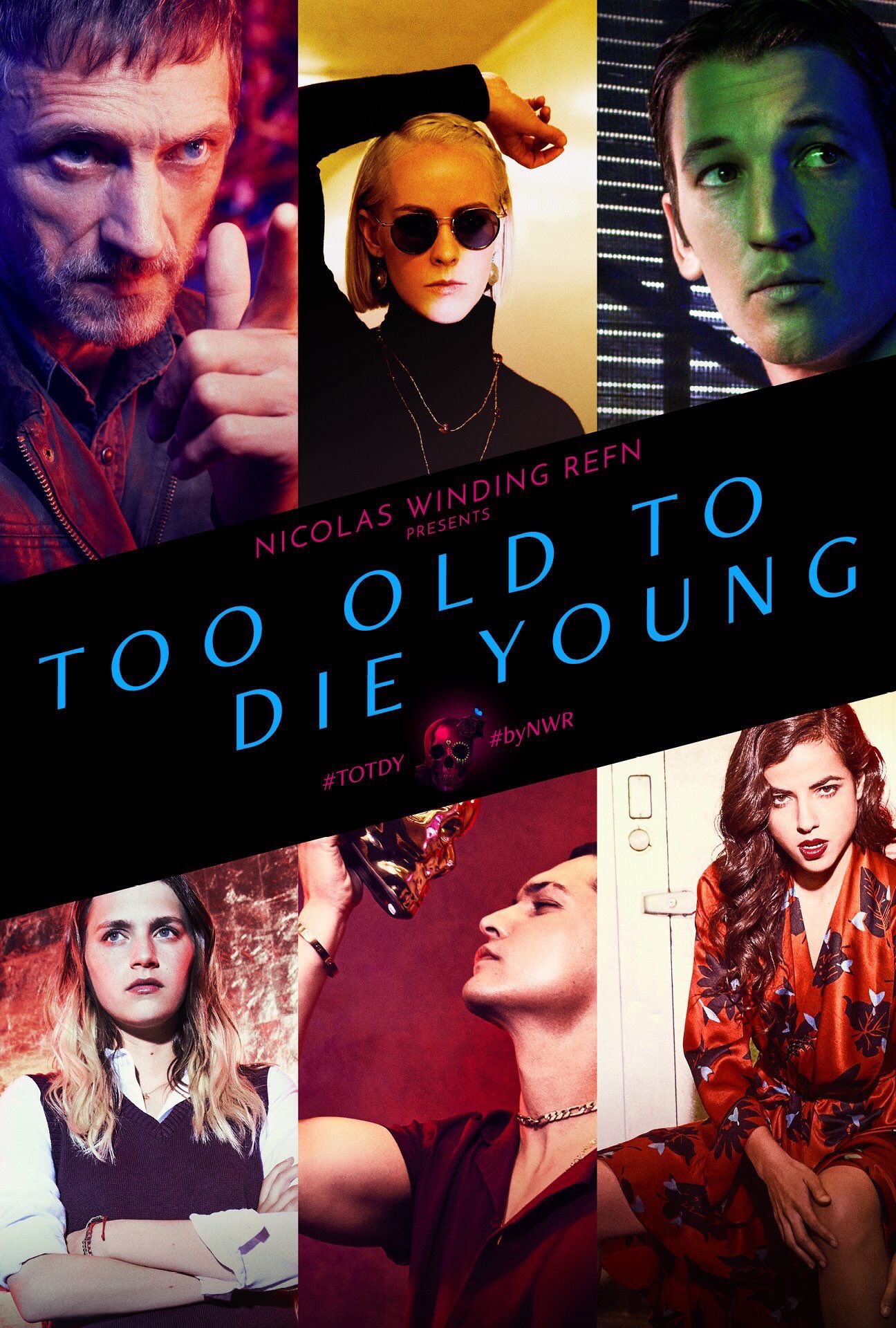

Review | Too Old To Die Young – 1ª Temporada

Durante a produção de sua série, Nicolas Winding Refn disse que a TV está morta, criticando a falta de conteúdo, mas também a forma de consumo de mídia nos serviços de streaming, maratonar séries. Afirmando que as pessoas não conseguem consumir e absorver tanta informação rapidamente, em sua Too Old Die Young o público teria o seu devido respeito, com a liberdade de escolher por onde começar e até mesmo assistir de forma aleatória suas 13 horas, divididas em 10 episódios. Inclusive na montagem o diretor decidiu não seguir a duração padrão de uma série, com episódios de até uma hora e meia, finalizando com um corte de 30 mins. Inicialmente já é mostrado a conexão entre Martin (Miles Teller) e Jesus (Augusto Aguilera). Jesus atira no parceiro de Martin, Larry (Lance Gross), matando o policial e vingando a morte de sua mãe, Magdalena (Carlotta Montanari). Após isso a narrativa se desenvolve através da jornadas de Martin e Jesus, o detetive secretamente decide investigar o caso, adentrando no submundo, revelando ser tão perverso quanto aqueles quem caça, enquanto Jesus se reencontra com a família no México para preparar-se na função de restabelecer o império da mãe nos EUA.

Ed Brubaker e Refn, juntos criadores e roteiristas da série, decidem revelar pouco do passado de seus protagonistas, trabalhando mais o desenvolvimento dos personagens através de arquétipos e passagens guiadas pelas cartas de tarot que nomeiam os episódios, todos dirigidos pelo realizador de Drive, que optou por uma narrativa lenta e arrastada, combinando com a quietude das cenas, com pouca movimentação e diálogos dos personagens, reforçando o uso da imagem como ferramenta narrativa, com enigmas guiados pela trilha sonora de Cliff Martinez. Por um lado acompanhamos a jornada de Martin, sua queda no submundo, exposto cada vez mais a situações perversas, colocando em xeque sua própria moral para julgamento do público, mas cria-se a real dúvida, o que de fato move esse personagem, que parece mais existir apenas como chave para ligação das subtramas que permeiam a série, do que individualmente. Como a problemática relação com Janey (Nell Tiger Free), uma menor de idade, relação que aparenta ser sustentada apenas no prazer carnal pois são raros os momentos de afeto entre o casal, afirmando a personalidade fria e obscura de Martin

Por outro lado, a jornada de Jesus é mistificada pela presença de Yaritza (Cristina Rodlo), uma cartomante deixada pelo seu falecido tio, com a promessa de ser uma divindade encontrada para iluminar a família e o detentor do poder do cartel. Yaritza se revela cada vez mais importante na trama, chegando em alguns momentos evocar a presença de Magdalena em cena, através de memórias e projeções de Jesus, que nutre um profunda devoção por sua mãe, sendo colocado em diversos cenários cheios de quadros e memórias de sua Magdalena, sempre exaltando sua beleza, em alguns momentos, sugerindo uma relação incestuosa entre eles. Momentos esses que cada vez mais ganham importância na série, colocando o cartel em segundo plano, com algumas passagens de tempo percebidas nas falas dos personagens.

Com personagens como Diana (Jena Malone) e Viggo (John Hawkes), que dão escopo a jornada de Martin, apresentando à ele uma oportunidade de se recompensar, atuando como um justiceiro, assassinando e caçando estupradores e pedófilos, trazendo também questionamentos morais para o personagem e discurso da série, Too Old apresenta um breve comentário sobre o fascismo, como raiz de todos esses problemas, reforçado pelo monólogo de Diana. Martin também é exposto ao julgamento com o personagem Theo (William Baldwin), pai de sua namorada, aqui acontece um dos momentos mais interessantes da série onde é mostrada uma pequena reprodução do primeiro episódio, funcionando como uma sátira, ridicularizando o detetive e pondo em jogo sua abordagem diante o ocorrido.

Refn já sem interesse de trabalhar em uma segunda temporada tinha plena consciência do produto em mãos, faltou inspiração para preencher tantas horas de planos que apesar de belos, nada acrescentam para a trama, que por outro lado se mostrou vazia e rasa, sustentada no enigma dos personagens, não fazendo jus aos seus discursos, na verdade, nos faz questionar qual seu papel na colaboração para esses serviços de streaming, já que em sua oportunidade criou um grande exercício de sua própria carreira, mantendo seus acertos e excessos, causando total indiferença no espectador.

–

Texto de autoria de Mattheus Henx.

https://www.youtube.com/watch?v=im2hWV3ZJjI