Crítica | Operação Fronteira

O cinema de ação, ao contrário de vários gêneros e subgêneros compreendidos pelo cinema, não é um sobrevivente, e sim uma constante; se há variações de estilo e graus de comprometimento com certas estéticas e abordagens narrativas, há também a segurança de que sempre haverá espaço, tanto nas telonas quanto nos serviços de streaming e demanda, para tiroteios, explosões e dinâmicas agressivas para personagens igualmente agressivos (se não em essência, ao menos em método). Desta forma, os filmes de ação carregam um estandarte de entretenimento que só é rivalizado pela fantasia, e nos últimos anos, a cruza entre ambos promovida pelo boom de filmes de super-heróis e super-heroínas tem sido o padrão deste tipo popular (em todos os sentidos) de produção; de filmes da Marvel a Velozes & Furiosos e John Wick, personagens icônicas e sagas crescentes tomam os holofotes, mesmo que não existam super-poderes em cena. Às vezes, no entanto, há tentativas de valorizar maneiras diferentes e mais tranquilas de se realizar ação – e Operação Fronteira, novo filme de J. C. Chandor, responsável por Margin Call, Até o Fim e O Ano Mais Violento, é um bom exemplo da contramão a estes exemplares recentes em voga.

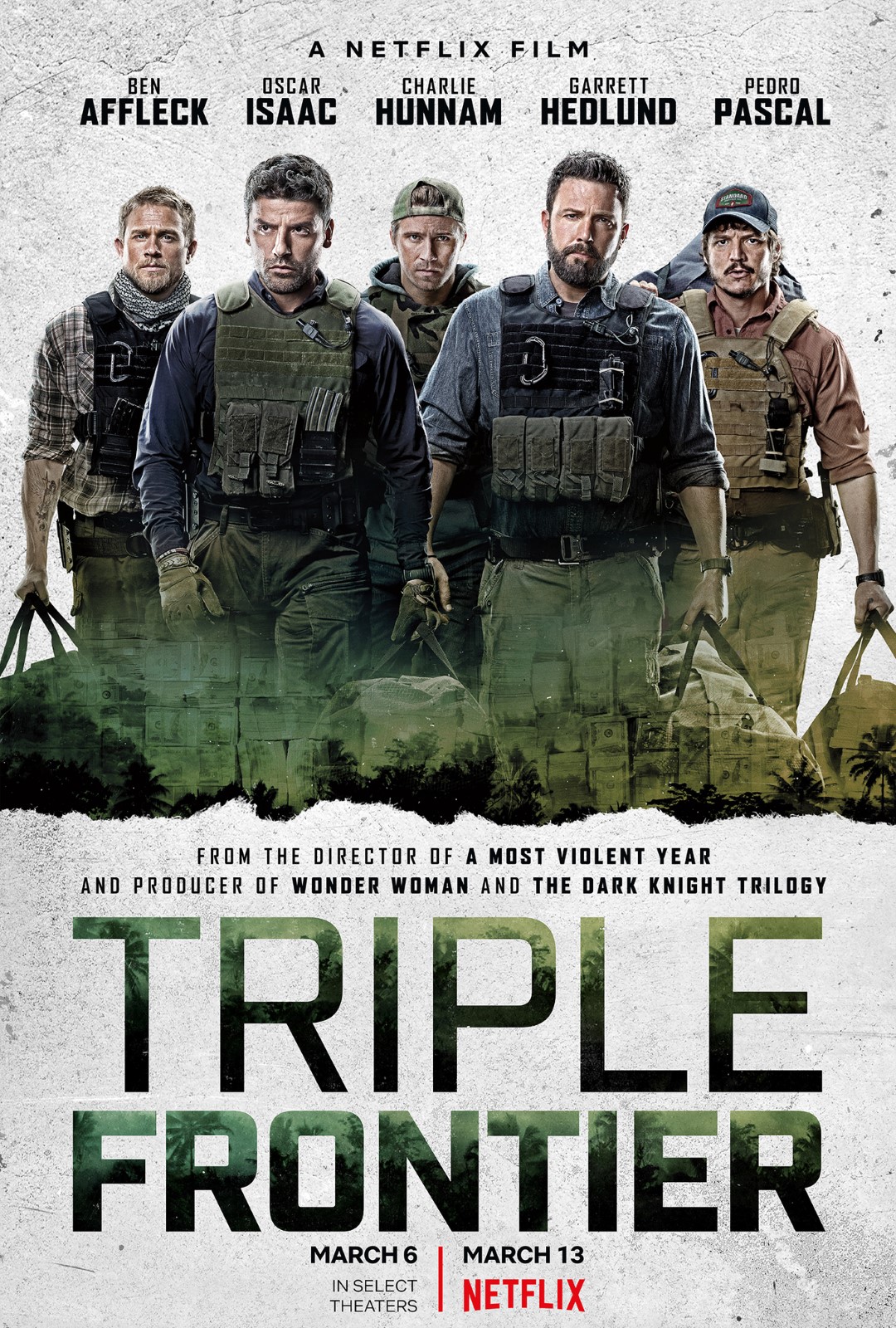

Protagonizado por um elenco carismático e mais estrelado do que o normal para produções (em tese) mais modestas, puxado por Oscar Isaac e Ben Affleck, Operação Fronteira traz um grupo de ex-combatentes de elite das forças armadas estadunidenses, liderados por Redfly (Affleck) e reunidos por Santiago (Isaac), tentando empreender um roubo à mansão de um narcotraficante, situada em uma tripla fronteira sul-americana, com base nas informações obtidas por uma informante de Santiago (Adria Arjona) enquanto este atuava como consultor para as polícias colombianas (a frequente adesão de soldados dos Estados Unidos a PMCs, private military contractors, ou seja, mercenários de exércitos de aluguel, é brevemente citada pelo personagem de Charlie Hunnam, William Ironhead Miller). Redfly, um estrategista nato que tenta (e fracassa em) levar uma vida pacata, é convencido por Santiago, e logo se junta a Ironhead, Ben (vivido por Garrett Hedlund, irmão de Ironhead) e Francisco Catfish Morales (Pedro Pascal, continuando sua onipresença hollywoodiana) para o golpe no criminoso local, Lorea (Rey Gallegos).

Obviamente nem tudo sai conforme o planejado e mesmo que a competência dos envolvidos seja à prova de balas, suas fibra moral e resiliência não são, e é neste aspecto que Operação Fronteira consegue se libertar um pouco das amarras de um roteiro medíocre e de uma trama francamente desinteressante. A casualidade do planejamento do roubo e a violência (muitíssimo bem orquestrada e demonstrada) contida porém impactante desencadeada pelas ações dos ex-militares tornados em ladrões lembra alguns dos melhores momentos de Michael Mann em filmes como Colateral e Miami Vice, mas as semelhanças são mais espirituais do que visuais ou técnicas; Chandor não parece interessado em compor cenas emblemáticas e grandes sequências de ação, e sim nas consequências imediatas das deturpações à ordem natural dos lugares por onde Santiago e sua equipe passam, e o fato de Operação Fronteira ser em grande parte um filme suspeitosamente mais silencioso e marásmico do que a imensa gama do cinema de ação dá suporte a esta impressão. O filme não entra em excessivos detalhes acerca de suas personagens e dos procedimentos que estas conduzem, nem mesmo no ato que motiva a reunião dos soldados desiludidos e dá nome (extraoficial) à produção.

Se por um lado a superficialidade da construção das personagens, de suas motivações, e as próprias preparação e execução dos planos soa mais sossegada (ou até preguiçosa) do que se espera, a própria falta de estofo dos protagonistas e o empenho trivial em suas ações denota a estatura social e emocional lastimável na qual se encontram, especialistas em serviço de ideias efêmeras e improdutivas, de acordo com suas (expositivas) falas. Ainda assim, a história de Mark Boal (colaborador de Kathryn Bigelow em filmes igualmente dúbios mas bem mais aflitos), roteirizada em conjunto com o diretor, não investe muito na desilusão do grupo de militares ao léu — apenas o suficiente pra impulsionar a curta trama e contextualizar certas atitudes (e até alguns atalhos dramatúrgicos meio esquisitos). Além desta franqueza roteirística, existe uma curiosa e irônica honestidade para um filme a respeito de um roubo perpetrado por soldados norte americanos em solo latino. O espectador é poupado de visões redentoras e de discursos sociopolíticos sobre a intervenção de gringos em solo brasileiro, paraguaio, colombiano ou peruano, sobretudo de tentativas de explicar ou mesmo compreender os panoramas do crime organizado e do narcotráfico regional. Nem haveria tempo para palestras fora de propósito: o ritmo de Operação Fronteira também consente sua proposta; embora pautado por vários eventos de extrema urgência, todas as sequências tomam um tempo suficiente e compreensível, sem muitos apelos artificiais aos comuns momentos de frenesi e corrida contra o tempo que caracterizam o nicho que ocupa.

É positivamente surpreendente, aliás, que esta obra seja tão despida de ambições e tentativas de fazê-la emplacar de qualquer maneira; Operação Fronteira vagou num limbo hollywoodiano por pelo menos oito anos, tendo diversos nomes e estúdios associados à sua produção, e só ganhando tração a partir da aquisição de seus direitos pelo Netflix. Nem sempre estes construtos cinematográficos ganham vida, e quando ganham, costumam exibir as marcas de tantas ideias diferentes acopladas ao longo do tempo (além de pressa nas suas realizações, o que raramente permite resultados acima da média).

Evitando construir e concluir o filme ao redor de momentos de catarse, e emprestando uma dignidade quieta mesmo aos instantes mais impactantes e enérgicos, J. C. Chandor acabou concebendo Operação Fronteira como um filme de ação desprovido de solenidade e eficiente em encapsular heist movies e militaria sem glorificar, suavizar ou exagerar os cacoetes das obras de mesmo gênero e/ou subtipo. Seus filmes anteriores compartilham componentes similares de andamento e parcimônia, e seu mais que bem-vindo acerto foi comandá-lo da mesma forma, sem dar espaço a certas distrações e tendências. Sem dúvida um tempero mais forte nas personagens e na tensão poderia dar a quem assiste uma forma mais impressionante, mas é possível celebrá-lo tanto pelo que Operação Fronteira é quanto pelo que não é, e se a norma é fazer filmes pretensamente ribombantes e espetaculares, entupidos de *camadas* e elementos a descobrir (sequer sabendo se vale a pena fazê-lo), é bom o suficiente que este título a desafie.

–

Texto de autoria de Henrique Rodrigues.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.