Crítica | Ex-Machina: Instinto Artificial

“Life perpetuates itself through diversity and this includes the ability to sacrifice itself when necessary. Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information. Only genes remain. Why continually repeat this cycle? Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.” (Puppet Master)

O diálogo acima referenciado ocorre quando Puppet Master, ao encontro de Major Kusanagi, nos faz refletir sobre o conceito de vida e, principalmente, o que é estar vivo. Essa é uma das grandes questões levantadas em Ghost in the Shell (1996) – filme a que pertence o diálogo acima referenciado -, Blade Runner (1982) e em diversos outros trabalhos cinematográficos e literários de ficção científica ao longo da história. Mais uma vez, é hora de revisitar tão importante e histórico questionamento, mas dessa vez essa questão nos é posta em Ex Machina (2015), filme dirigido por Alex Garland (roteirista de filmes como Dredd e Extermínio).

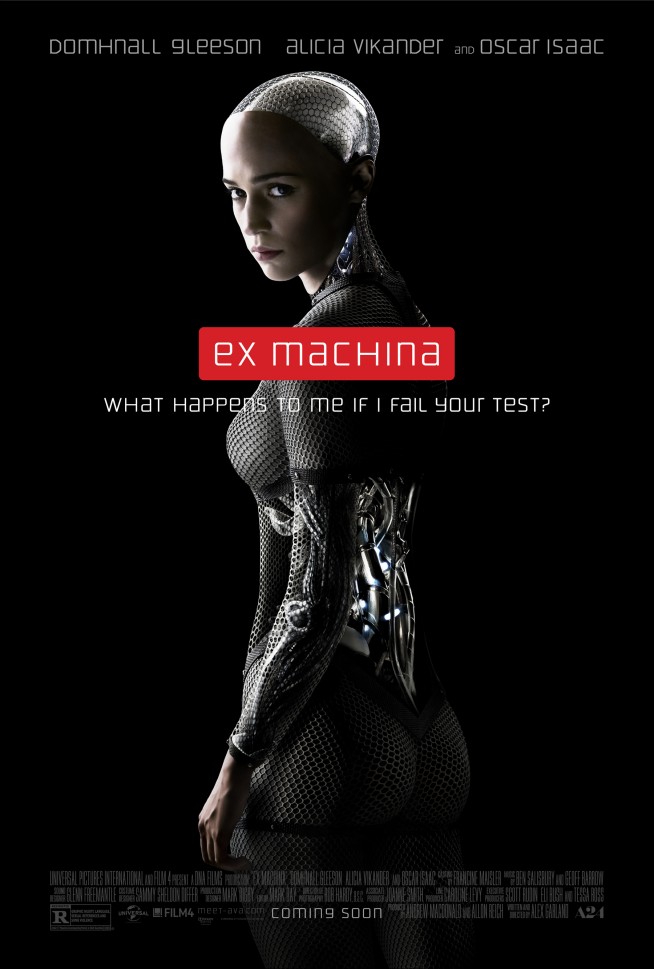

O cenário para a história se passa em um futuro próximo. O jovem programador Caleb Smith (Domhnall Gleeson) é selecionado para participar de uma visita de uma semana à casa do CEO da empresa que trabalha, Nathan Bateman (Oscar Isaac), uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Vivendo em uma casa isolada nas montanhas, Nathan convida Caleb a participar de um experimento diferente: Caleb teria que aplicar um teste de Turing em uma androide desenvolvida por Nathan, Ava (Alicia Vikander) com intuito de determinar se a inteligência artificial de Ava pode ser comparada (ou se é melhor) à de um humano.

Nathan é um gênio alcoólatra e recluso. Caleb é um jovem inteligente e ingênuo. Ava é uma androide. Basicamente esses três personagens sustentam sozinhos todo o filme em um ambiente claustrofóbico, onde o silêncio dos personagens reverbera em seus pensamentos. Quem mais sofre com isso é Caleb, pois quanto mais se aproxima de Ava, mais ele começa a duvidar sobre si mesmo e o mundo à sua volta. Afinal, o que é estar vivo?

A atuação de Alicia Vikander é visceral à medida que confere profundidade em sua personagem androide.Vikander é sutil e cria uma linha tênue para Nathan, Caleb e todos os espectadores ao refletir sobre a condição de Ava. Ao mesmo tempo que ela claramente não é humana, sua representação do medo, sonhos e esperanças são precisos e praticamente naturais. Nathan e Caleb são brilhantes e carismáticos, com personalidades profundas e interessantes, mas ainda assim não tão profundos quanto Ava, que nos faz ficar inquietos e ansiosos com suas nuances de personalidade.

Ex Machina não pode ser considerado um thriller de ficção científica mainstream. Muito pelo contrário, é um filme reflexivo e provocante do começo ao final. A mistura de liveaction e CGI, a trilha sonora inquietante e a fotografia impecável fazem com que seja um filme importante na ficção científica contemporânea.

Sua conclusão acompanha perfeitamente o compasso de toda a obra. Toda a informação que acumulamos em uma vida é apenas uma gota em um oceano de informação, de modo que, talvez, uma criatura que consiga coletar mais informação e guardar por mais tempo possa ser considerada mais do que humana? Ainda nos inquietamos com esses questionamentos e continuaremos a nos inquietar se dependermos de ficções científicas tão excelentes como Ex Machina.

–

Texto de autoria de Pedro Lobato.