Crítica | Aniquilação

Ao assistir The Cloverfield Paradox, a fantasia lançada na Netflix em 2018, depois da Paramount jogar a bomba no colo da plataforma online já visando o fracasso que tinha em mãos, tive a certeza retumbante em poucos minutos de exibição, o que se concretizou no final de uma trilogia que começou de forma decente, e acabou de maneira vergonhosa: Hollywood está vivendo desde alguns bons anos a síndrome das boas ideias em mãos completamente equivocadas. Essa cria de J.J. Abrams talvez seja um dos auges desta epidemia, mas há outros exemplos tão simbólicos a esse problema quanto o longa em questão que a Netflix aceitou alojar.

Entre tantos títulos que deixaram a desejar nos últimos anos, um número que só cresce entre boas e poucas ideias mal germinadas pela qualidade da produção atual do mainstream, lembro-me ainda sobre a expectativa em torno de Elysium, em 2013. Essa destacou-se por envolver um filme de premissa fantástica, mas ambiciosa demais para o cineasta que ousou projetá-la na tela, com toda a parafernália de efeitos digitais, contexto sociopolítico e grande elenco que usou como muletas e meros atrativos para um distopia frustrante, e absolutamente esquecível.

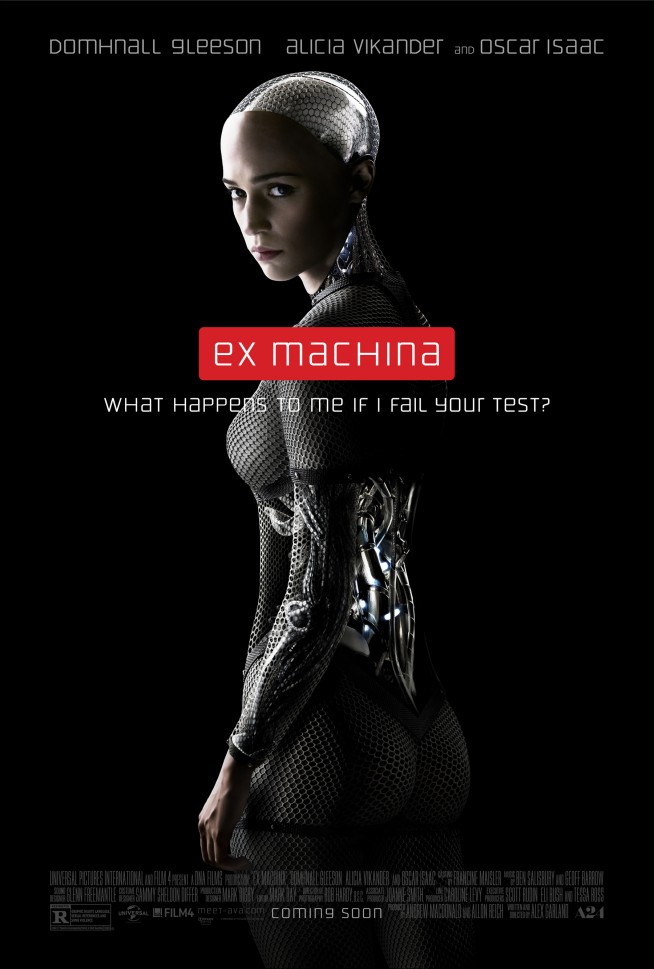

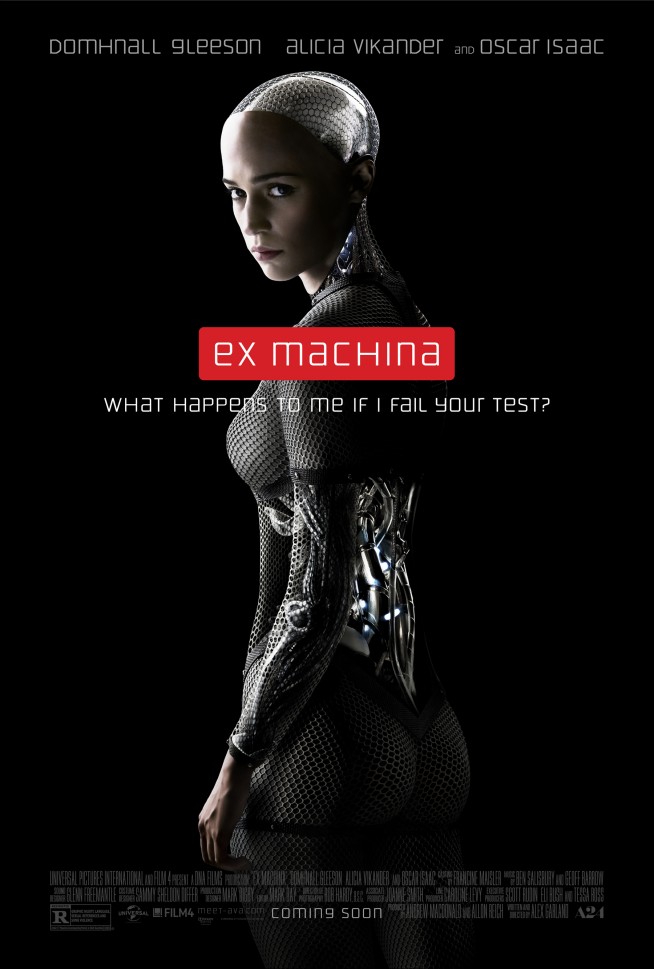

Contudo, o problema aqui vai além. A escala dos eventos no filme de Alex Garland são muito menores que o épico espacial estrelado por Matt Damon, e por não ter responsabilidades em fazer uma aventura explosiva para atrair o grande público, o tratamento inteligente dos temas e subtemas empregados em Aniquilação, adaptação do livro homônimo de Jeff VanderMeer (leia nossa resenha sobre o romance), torna-se muito mais enfático, simples e preciso na abordagem dos mesmos, seguindo os passos de cinco mulheres cientistas enviadas à zona, um local inabitado onde inúmeros mistérios desamparados pelas leis da física as aguardam. Uma premissa tão curiosa, e tão poderosa em sua significação, que mesmo para um diretor iniciante cujo currículo nota-se um Ex-Machina, a melhor ficção científica da década, profundamente contemplativa, filosófica e inteligentemente econômica em tudo que induz a nossa reflexão, o resultado poderia facilmente estar mais uma vez acima de qualquer média qualitativa recente.

Natalie Portman, Oscar Isaac (sofrendo nessa segunda vez na parceria com o cineasta) e a ótima atriz Jennifer Jason Leigh fazem o que podem, perdidas no suspense que o elemento metafísico produz nas relações e destinos das suas personagens. O longa se passa numa espécie de lugar-situação, um plano paralelo despreparado para a humanidade e a sobrevivência no local, mas é incrível como o filme desaba quando aposta na expansão dos seus temas e vai além do minimalismo do começo, ou melhor dizendo, das primeiras cenas. Garland, talvez se presumindo genial, um Nolan da vida, usa seu filme em raros e tímidos momentos para trilhar o caminho entre a ficção científica sensata, e o tudo-pode da fantasia ilógica, explorando com brevidade e insegurança o limiar entre uma e outra. O resultado é insosso, inconstante e completamente incompleto, não importa em qual plataforma o filme esteja disponível.

Salvo uma sequência ou outra lá pelo meio do filme, como quando as cientistas se deparam pela primeira vez com uma forma de vida típica da zona que investigam, tudo é de um mau gosto irritante e mais vasto que os territórios por onde nos aventuramos. Já tivemos, em 2014, um Solaris para o grande público chamado Interestelar, e agora temos um Stalker enlatado para as massas que desconhecem o valor de um Andrei Tarkovski, gênio do cinema que não chegou a assistir a desglamourização de uma de suas mais inconfundíveis assinaturas, muito além do talento de um principiante que não se chama Orson Welles: a construção profundamente cinematográfica de um pensamento filosófico sobre determinado tema, sempre a favor de uma ação enigmática na tela encenada para ser revista inúmeras vezes, e com a mais devota das percepções possível, sendo este o exato oposto desta farsa intitulada de Aniquilação.

Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.