Crítica | Gangues de Nova York

“Não era uma cidade. Estava mais para uma fornalha.”

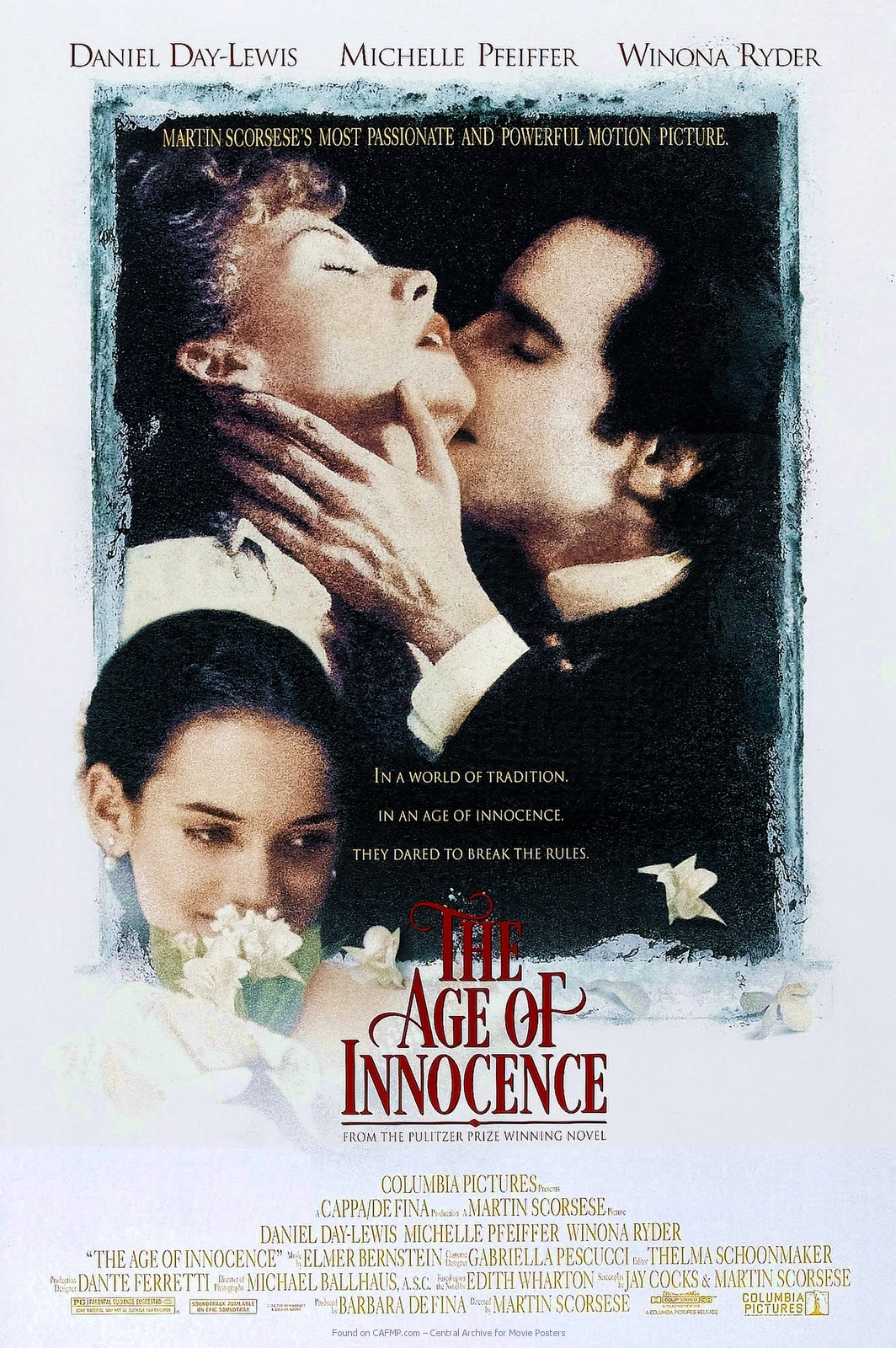

Costuma-se dizer que só dois cineastas conseguiriam fazer o filme definitivo sobre Nova York, e esses filhos da Big Apple com certeza já tentaram fazê-lo, uma porção de vezes: Woody Allen e Martin Scorsese. O primeiro só com Manhattan e Annie Hall já resumiria com todo humor e irreverência possíveis os conflitos que seres-humanos, adoravelmente imperfeitos, conseguem enfrentar em suas estripulias e pequenas aventuras cômicas num caos urbano sempre ironizado nas paranoias de Allen. Já o caos de Scorsese é visto pelos olhos da noite dos becos e ruas perigosas onde o bom-humor nem sempre dá o tom. Conhecido pela sua violência e realismo dramáticos, a Nova York de Scorsese só pode ser embalada pelo jazz (como de fato é, mas só em Nova York, Nova York) quando se propõe a tirar os pés do chão, e viver seus sonhos que só acontecem mesmo na Broadway.

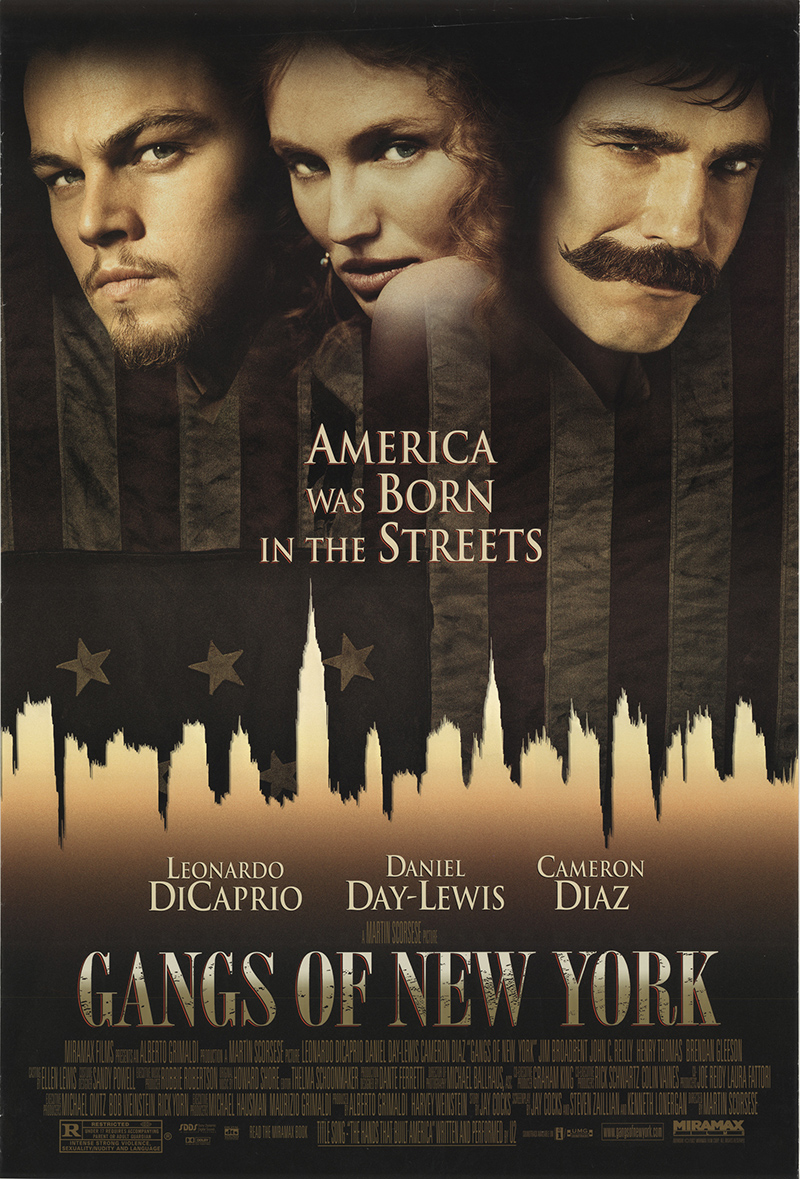

E nós já sabemos disso. Gangues de Nova York é o resultado frenético da progressão de Scorsese sobre os olhares da megalópole em que nasceu. Se essa ótica começou com grande propriedade em Caminhos Perigosos, evoluiu ao longo de décadas de filmes sempre a mostrar uma cidade ou no auge dos seus problemas, ou que merece ser homenageada por uma época que já virou um passado recente. No caso do épico de 2002, filme rodado na Itália e dependente, em absoluto, da sua ambiciosa e grandiloquente ambientação, uma iconografia decadente e ao mesmo tempo atraente, como se a Nova York do filme fosse um cenário primitivo ainda a ser explorado, Scorsese quis mostrar as raízes da sua cidade e seus habitantes pra aqueles que rejeitam ideais romantizados.

Para isso, faz questão de lavar nos primeiros minutos seu chão de sangue, e é nele que as pessoas vão se banhar, e os prédios irão se erguer – com o povo já “civilizado” de Se Meu Apartamento Falasse substituindo a barbárie do séc. XIX. Logo em seguida, após o massacre que iria mudar para sempre a vida de Amsterdan Vallon, o garoto volta para NY, já homem, e antes de pisar na cidade, joga fora a bíblia que levava consigo. Não há mais lugar para o divino. Numa trama de vingança de Amsterdan com Bill – o Açougueiro, homem poderoso e influente que assassinou seu pai a sangue frio naquela tarde em que a neve das ruas ficou vermelha, o filme acaba sendo mais longo do que poderia ser, uma questão (e muitas vezes um problema) recorrente dos filmes de Scorsese, um eterno apaixonado por Cinema e pela arte e as artimanhas de fazê-lo.

E é nessa duração excessiva que o cara por trás de Touro Indomável deita e rola, agora com Leonardo DiCaprio sendo seu novo pupilo e não mais Robert de Niro, nos entregando uma versão ainda inédita sobre uma cidade sem glamour algum. Suja, nojenta, e que só não nos lembra uma Londres vitoriana no auge da peste negra devido os tons mais quentes do visual, e a falta de sotaque britânico nos personagens. Gangues de Nova York evidencia a promessa amaldiçoada que a cidade foi, por muito tempo, muito por causa da violência do seu povo. A violência mora na alma predadora dos americanos, diz Scorsese em cenas chocantes como a do teatro, em que Bill percebe o plano de Amsterdan e combate sua vingança com grande fúria, mostrando em público o motivo de ser respeitado, e chamado de O Açougueiro.

A edição brilha, os cenários mais ainda, mas os atores ainda mais. Daniel Day-Lewis é um titã, mestre irrefreável que desaparece nos seus personagens de forma assombrosa, sujando e chupando o sangue do rosto do seu Açougueiro como se ambos tomassem banho nele toda noite – e não duvidamos disso. Se Lewis é um monstro, tendo aprendido a usar facas e machados igual sua nova persona agressiva, DiCaprio e Cameron Diaz não deixam o nível da atuação ser inferior. Um apenas quer vingança, e a outra alguém a quem confiar para ganhar a vida em meio a uma selvageria masculina e uma brutalidade sem fim. Scorsese sempre extrai o melhor das atrizes e atores sob sua demanda, e Gangues de Nova York é mais um ótimo exemplo disso. A adaptação do livro de Herbert Asbury ganhou as telas pelas mãos certas, porém de forma um tanto excessiva, refletindo a cobiça do cineasta que tomou conta da história. Um tratado inconsistente, ainda que absurdamente expressivo sobre as raízes da América.

Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.