Crítica | O Máskara

Fruto de um negocio envolvendo a editora de quadrinhos Dark Horse e a New Line Cinema, O Máskara de Chuck Russell reimagina a origem do anti herói das HQs de Doug Mahnke e John Arcudi com um viés bem diferente do hiper violento dos quadrinhos, suavizando o roteiro – que ficou a cargo de Mike Werb – para se encaixar no astro em ascensão Jim Carrey. Seu início mostra um grupo de mergulhadores, em Edge City, se acidentando (e possivelmente morrendo) não sem antes liberar um baú, onde uma mascara verde chega a boiar no mar.

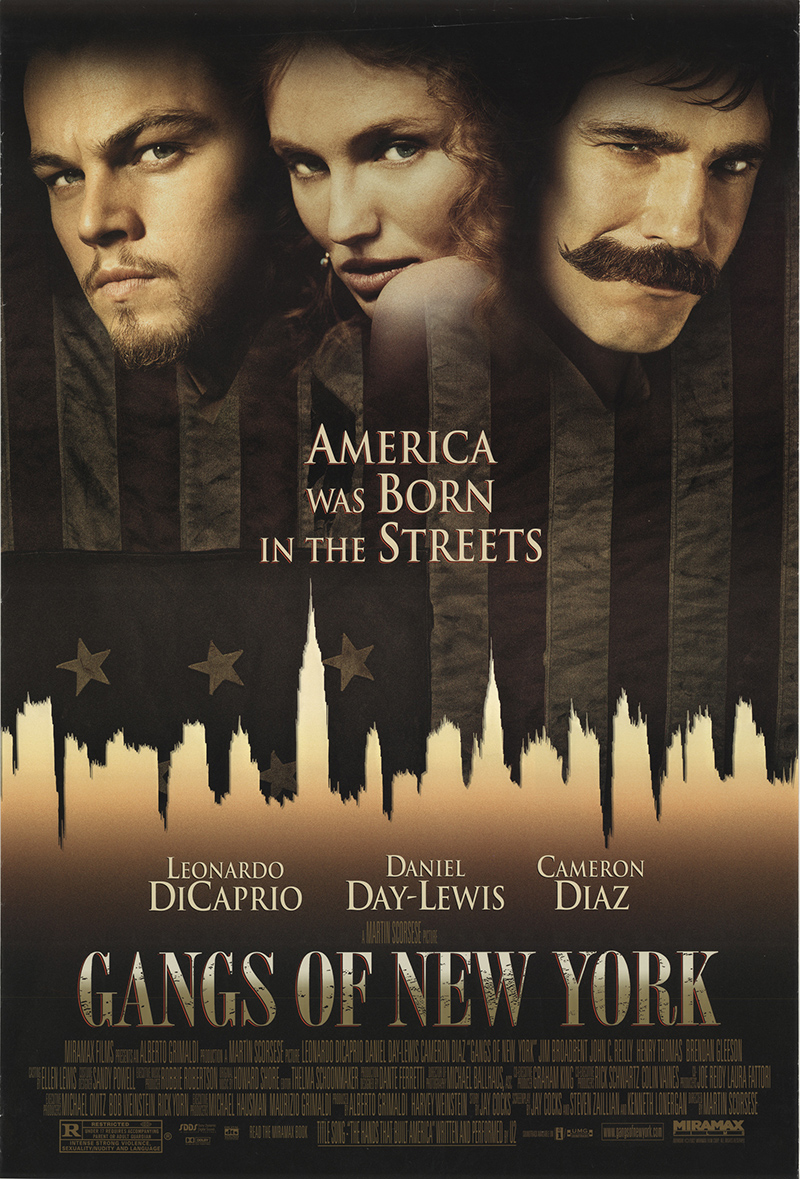

Logo, aparece o entediante porém charmoso bancário Stanley Ipkiss de Carrey. No original, ele era um sujeito odiável, digno de desprezo por culpar as minorias por seus problemas, aqui, ele é igualmente solitário, mas causa encanto e pena nas mulheres que o cercam, entre elas a bela femme fattale Tina Carlyle, de uma Cameron Diaz deslumbrante em seu início de carreira.

O filme é muito rápido, estabelece logo para quem o espectador deve torcer, mostrando o cotidiano de um homem sem graça mas que também tem grandes valores, curiosamente lançado dois anos após Aladdin da Disney, em comum há o caráter dos dois personagens, embora Stanley seja muito mais tímido e menos proativo, considerado facilmente como o responsável por seus fracassos já que não consegue resolver nem os pequenos problemas que tem

Stanley só acha a mascara por conta de seu inferno pessoal, após ter sua entrada no único lugar de entretenimento da cidade, após também ter um infortunado encontro com a garota dos seus sonhos. O carro que estava consigo se desfaz, e o cenário vira melancólico o suficiente para que ele desse fim a sua vida, mas ele tem essa situação interrompida com uma missão nobre, onde ele encontra o artefato que mudaria sua vida por acaso e também por solidariedade. Possivelmente o Máskara só é um herói graças a boa índole de diamante bruto que é Ipkiss.

A vida de Stan passa a mudar após uma barracão em sua boate favorita, o Coco Bongo, quando está tentando voltar para casa e é atraído pelo artefato. A quantidade de informações e de características dos personagens centrais que são apresentadas em apenas 18 minutos é enorme, dá para perceber que ele é fã de Tex Avery e dos Looney Tunes, alem de também desacreditar o trabalho de psicanalistas, já que resolve por brincadeira vestir a máscara após assistir um psicoterapeuta e escritor dando uma entrevista.

Pelas ruas de Edge City o personagem cômico anda, e Russell tem a oportunidade de utilizar de efeitos visuais e sonoros sui generis. Toda a lisergia do comportamento do personagem central, que é abrilhantada claro pela performance de Carrey, que está ainda mais anárquico do que quando fez Ace Ventura ou Debi e Loide.

Tudo no filme é cuidadosamente pensado para gerar ambiguidade, os limites entre razão e fantasia não são fáceis de distinguir, as ações do Maskara parecem num primeiro momento como fruto da imaginação de seu portador, como a manifestação extrapolada das diferenças entre Ego e Super Ego, um conceito freudiano que sequer é aludido na maioria dos quadrinhos escapistas ou em suas adaptações.

Ao mesmo tempo, há um cuidado para não distanciar esse de um filme sobre um personagem de quadrinhos, inserindo elementos multi coloridos, amizade entre o homem e seu animal de estimação (inclusive dando poderes ao segundo, o cachorrinho Milo) e claro, uma personagem repórter que se intromete na trama principal basicamente porque é necessário, como é com a Peggy Brandt de Amy Yasbeck.

Há claro um sem número de momentos cômicos de cunho adulto e sexual, mas tudo levado para um verniz tão lúdico que faz disfarçar bem a malícia, tornando ela palatável para as crianças, fato que ajudou o personagem a se tornar muito popular entre as crianças, tanto que seu desenho lançado pouco tempo depois do longa fez um estrondoso sucesso, inclusive em vendas de brinquedos, bonecos e acessórios.

Tina, ao ser beijada pelo Big Head tem seus sapatos lançados pelo ar, numa clara inversão de papeis sexuais, com a mulher fazendo referência a uma ereção. Essa é só uma das muitas subversões dessa sequencia, seguida após um número de Carrey encenando vários tipos, junto a uma quebra da quarta parede onde recebe uma pseudo premiação por sua performance.

Como é nos gibis, Stan fica mais confiante, mais seguro de si e enfrenta seus problemas de frente, enquadrando seu chefe abusador, tendo mais coragem de flertar com Tina. Os fatos que ocorrem consigo tem uma conveniência monstruosa, mas nada tão bizarro e excêntrico quanto os números musicais que ocorrem nas ruas de Edge City durante a perseguição a ele que é um fora da lei. É como se máscara mudasse toda a realidade e destino segundo sua perversão própria, e isso condiz demais com o original da nona arte, ainda que a versão do personagem mascarado seja mais maligno que zombeteiro como é nesta versão e na do desenho animado seriado.

As referencias a cartoons não são vistos só nas manifestações do herói, mas também nas participações de personagens secundários, como o cãozinho Milo, que tem momentos importantes com e sem o uso. Fora toda a mensagem simples e clichês de que Stanley já era um herói com tudo o que já tinha internamente, todo o desfecho do filme é sensacional, pois apela para o escapista típico dos seriados da Hanna Barbera, ainda com tempo para mais referencias do homem de face verde, brincando com as leis da física e com o absurdo da vida.

O Máskara não merecia um final tão ligado a questão básica de moral da historia, e nisso, o desenho animado (que faz retcon com muitos fatos do filme) serve bem, não só para adaptar vilões e personagens secundários dos quadrinhos, mas também para mostrar um personagem tão rico quanto esse em muitos outros momentos. Jim Carrey consegue imprimir um estilo só dele em tela, e Russell conduz bem, variando entre o simples e o lúdico nesta versão do icônico personagem da Mike Richardson, cuidadosamente adaptado para que seu astro brilhasse.