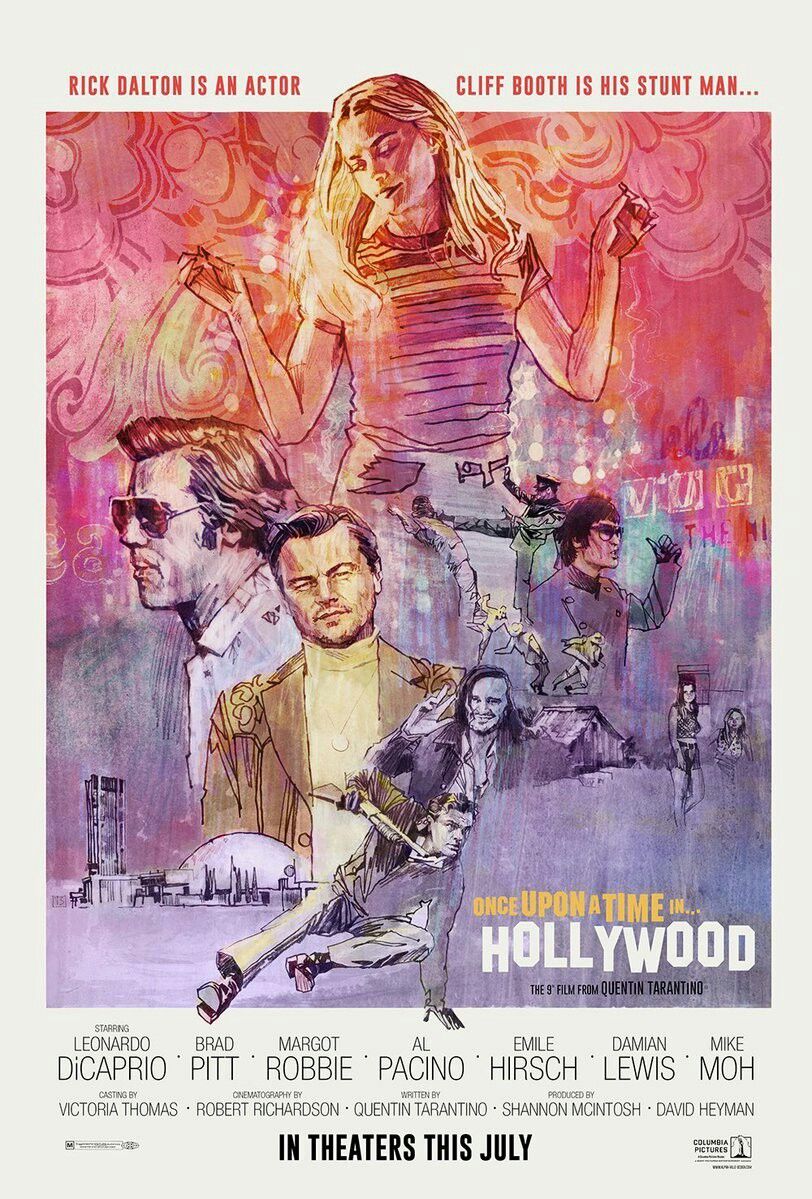

A filmografia de Quentin Tarantino é um objeto que merece estudo, dentro e fora das telas por inúmeros motivos, inclusive alguns que mal tocam a figura que o realizador tem para o cinema mundial. Odiado por cinéfilos mais alternativos (e chatos) e adulado por muita gente que conhece superficialmente a história de Hollywood (posers), ele costuma inflamar paixões demais com seus filmes, e a expectativa para que feche logo o décimo, e possivelmente, último filme seu causa frisson em muitos – talvez ele jamais cumpra a promessa de parar em dez, mas vá lá. Pois bem, Era Uma Vez em… Hollywood é sua nova obra, que prometia refletir sobre a historia da Familia Manson e o assassinato brutal de Sharon Tate.

Ao menos, essa era a promessa. O diretor e roteirista jamais escondeu que Alfred Hitchcock é uma de suas principais influências, tendo inclusive reproduzido um trecho de um filme dele em Bastardos Inglórios, e essa obra, usa muitos elementos do cinema hitchcokiano. No início do filme, são mostrados trailers fakes, de seriados e filmes, bem ao estilo Grindouse/Planeta Terror/À Prova de Morte, e logo, é mostrado a dupla de protagonista, a estrela decadente de seriados western Rick Dalton, e seu dublê Cliff Booth, feitos respectivamente por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

No início, o filme traz boa parte das marcas do diretor, há um foco especial nos pés das belas mulheres do elenco, cenas de dentro de carros, com a câmera registrando o ângulo de quem está sentado no banco de trás, no centro, além disso, há muitos diálogos que ajudam o espectador a entender o estado de espírito dos personagens, em especial a melancolia de Rick, que se sente mal sobre sua carreira, que aparentemente, não alcançou o que seu talento teria.

Da parte de Cliff, a rotina do sujeito é bem diferente da que seu parceiro e camarada tem. Ele não tem dinheiro, ou luxos, vive em um humilde trailer, e faz todo tipo de serviço para sobreviver, sendo um faz tudo do ator de TV, além de obviamente fazer as cenas perigosas em seus filmes e episódios. É engraçado que o longa seja um filme de outsiders e excluídos, e esse aspecto obviamente se vê mais na jornada de Booth do que de Dalton, mas ambos são páreas em suas funções, não tem trabalhos glamourosos, e o máximo de fama que tem, ocorre basicamente pelo fato de o mais abastado dos dois ser vizinho de Roman Polanski e Tate.

O rooteiro é bastante linear dessa vez, até tem alguns flashbacks, e se permite fazer muitas pausas para mostrar o nível dos trabalhos dos personagens, com micro episódios hilários (ou não) da vida de Cliff, Rick e até de Sharon, que é magistralmente feita por Margot Robbie. É engraçado até como Tarantino não utiliza tanto a figura de Robbie como sexy simbol, pondo-a em momentos breves, dentro de festinhas comportadas. Mesmo quando estão em festas nas mansões da Playboy, as cenas são bem comportadas, as mulheres mais sexualizadas, são as que envolvem as membras do culto conhecido como a Família Manson.

Tarantino faz uma ode ao cinema que sempre amou, mas especificamente o sub-gênero western spaghetti, inclusive desdenhando de quem desdenhava desses filmes italianos de ação, inclusive citando Sergio Corbucci (Django e Vamos Matar Companheiros), e além disso, ele brinca com mitos hollywoodianos, inclusive com ícones dos filmes de artes marciais – em uma cena hilária, diga-se de passagem, envolvendo orgulho, vaidade e o sub mundo dos dublês – mas também humaniza demais os entes desse universo, pois os homens e mulheres que trabalham e vivem no backstage, mostrando esses como personagens mesquinhos, vaidosos, cujos passados são sombrios e cheios de boatos sujos.

O texto brinca demais com a humanidade não só dos que estão sob as luzes da ribalta, mas sim com o todo envolvendo a indústria, o que de certa forma, conversa bastante com a montanha de polêmicas e crimes cometidos por Harvey Weinstein, antigo amigo de Tarantino e produtor da maioria esmagadora de seus filmes, evidentemente sem condenar por completo essas pessoas, mas também não suavizando a gravidade dos crimes cometidos.

Era Uma Vez em.. Hollywood tem um humor negro muito forte, se utiliza bastante do gore no seu terço final, perverte fatos e biografias mais uma vez, em prol é claro de uma historia que Tarantino quer contar e consegue fazer isso louvando e debochando de inúmeros estereótipos do cinema norte-americano. O cineasta não tem receio de ofender qualquer grupo de fãs e só o fato de não ligar para possíveis reclames por parte de fãs mais intolerantes e xiitas já é um indício de tática ousada, e para variar ele revisiona a história, é reverencial com as vítimas da família Manson e desdenha dos membros desse culto, como também faz uma crítica fina às crenças religiosas da maioria das celebridades.

A maior poesia desse texto reside em mostrar o quão frágil é o ego e psique de quem movimenta os sonhos de cinema do mundo, e faz isso com maestria e zero sutileza, apresentando um conto pervertido, pesado, com zero personagens inspiradores e ainda assim bem mais leve do que a realidade suja e tangível que Hollywood apresenta. O verniz que o cineasta apresenta aqui é sensacional e sensacionalista, eleva as estrelas ao seu devido lugar e não romantiza nada, desconstrói e reergue os pilares do cinema mais pomposo do mundo não conseguindo replicar ainda toda a podridão que reside ali na realidade, uma vez que nem toda ficção faz jus a realidade, e além disso, o filme ainda se vale pouco dos péssimos defeitos dos últimos produtos de Tarantino – em especial Django Livre e Os Oito Odiados – e mesmo tendo uma duração extensa, funciona de forma dinâmica, em especial na criação de toda atmosfera de estranheza e naturalidade necessária para que todo esse drama soe crível.