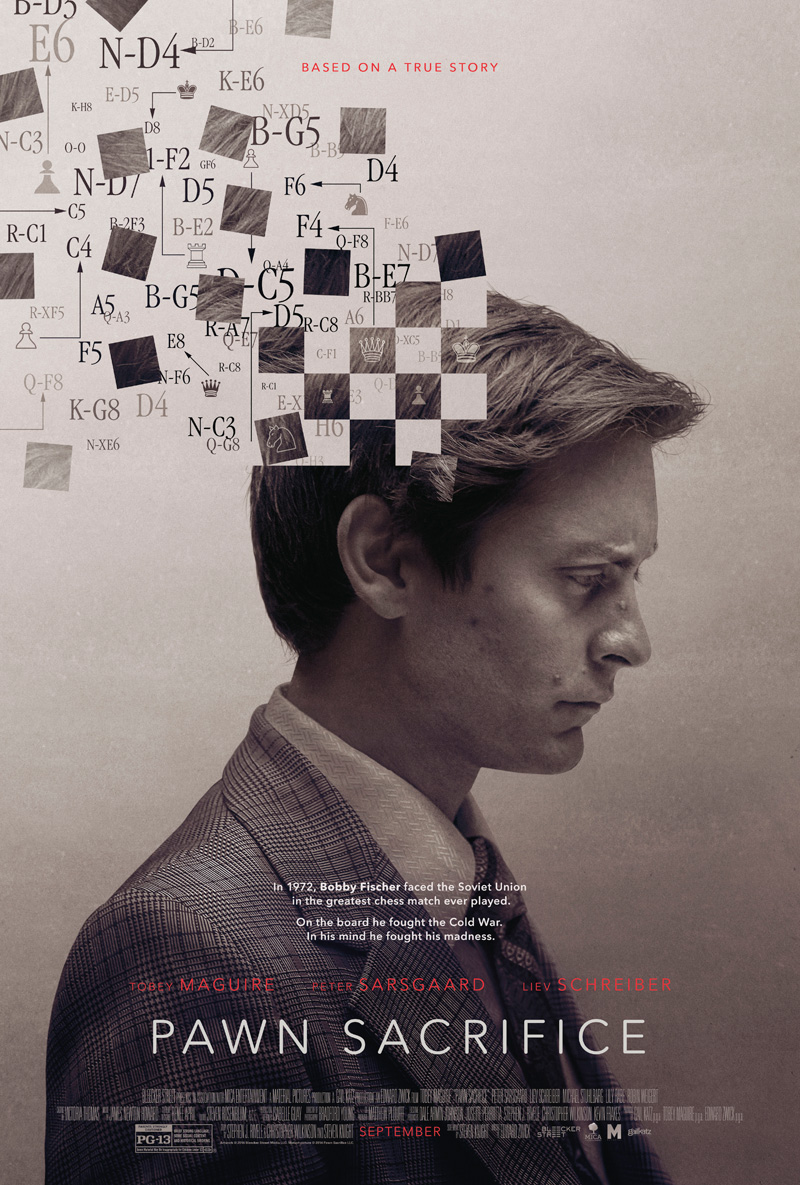

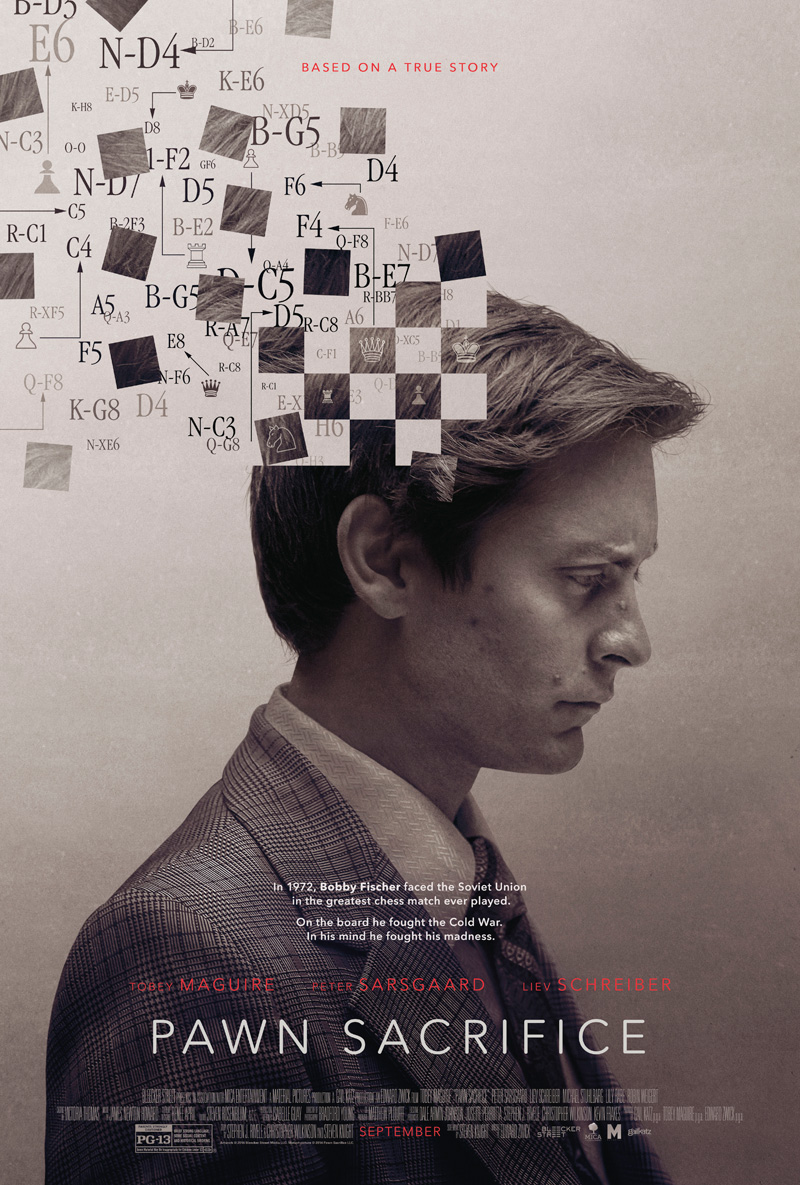

Crítica | O Dono do Jogo

O Dono do Jogo, de Edward Zwick, resume duas características do ano de 1972 nos Estados Unidos: a paranoia desencadeada pela propaganda anticomunista e a popularização do xadrez em todo o território nacional. O motivo disso tudo é bastante claro: a final do campeonato mundial de xadrez envolvendo o atual campeão, o soviético Boris Spassky (Liev Schreiber) e seu desafiante, o norte-americano Bobby Fischer (Tobey Maguire).

Na trama, acompanhamos a história de Fischer desde sua infância, criado por uma mãe solteira socialista e judaica (Robin Weigert), os primeiros traços de paranoia e a aproximação com o xadrez que o faria campeão nacional ainda em sua adolescência. A explosão ao estrelato ainda jovem o levaria, alguns anos depois, a famosa final Fischer-Spassky, e serviria como propaganda nacionalista, uma esperança norte-americana para encerrar os 24 anos de dominação soviética no xadrez.

Curiosamente, o título original Pawn Sacrifice remete a uma jogada clássica no xadrez em que, propositalmente, abre-se mão dos peões para a construção de uma jogada maior ou para ainda ganhar tempo no desenvolvimento de outras peças. Uma metáfora bastante óbvia para Fischer e o próprio xadrez, que acabam se tornando peões em um jogo muito maior do que eles, travado pelas duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética.

Pena que isso seja tão mal aproveitado pelo roteiro, pois assim que inserido qualquer sub-texto político, a trama vai pelo ares. O mesmo pode ser dito sobre a genialidade de Fischer no xadrez, já que em nenhum momento a direção de Zwick e o roteiro de Steven Knight procuram mostrar ao espectador a razão da genialidade do enxadrista, com exceção do jogo final com Spassky. Afinal, todas as partidas anteriores são cortadas e sabemos dos resultados por meio de diálogos entre as personagens.

É difícil encontrar explicações para as escolhas da direção e roteiro: a construção das personagens são abandonadas assim que aparecem em tela; não há justificativas plausíveis para o que leva Fischer, um judeu, a ser influenciado por extremistas religiosos antissemitas; nenhuma explicação sobre seu relacionamento conturbado com a mãe, uma socialista; ou por fim, o que o leva a sofrer cada vez mais de uma suposta doença mental. Nada disso é desenvolvido, personificando a figura de Fischer à um simplismo massificado, bobo e infantil típico da já recorrente fórmula hollywoodiana em cinebiografias.

A aproximação com a política soa rasteira e sequer desenvolve a forma como o governo norte-americano utiliza Fischer como peão durante a Guerra Fria e o descarta em seguida, devido a seus frequentes colapsos públicos, vindo a ser preso e, no final da vida, exilado dos Estados Unidos e refugiado na Islândia. Este fato é mencionado apenas por um epílogo final e em alguns trechos de época do próprio Fischer, o que se torna um dos grandes momentos do filme. Somente nos créditos conseguimos entender minimamente a complexidade da personagem, que convenhamos, Zwick tenta se aproximar, mas falha ao tentar envolvê-lo de forma significativa em seu filme.

Ainda assim, o longa tem bons momentos, principalmente em sua fotografia ambientada nos anos 1950, 60 e 70, com emulações à filmagens de época e rápidas cenas da história do mundo intercaladas com jogadas em um tabuleiro de xadrez. Infelizmente, o clima de tensão e urgência típicos da Guerra Fria não se caracterizam em tela, como também a paranoia de Fischer, e em alguns momentos de Spassky, também não é transmutada para a sua direção. A atuação de Maguire deixa a desejar, abusando de tiques e exageros na composição de sua personagem, soando superficial para explicar essa figura controversa. Schreiber se mostra apenas correto como o enxadrista russo. A forma como sua personagem é apresentada incomoda pelo emprego de um vilanismo que deixa a dúvida se Boris Spassky era um jogador de xadrez ou um soldado da máfia russa. Um estereótipo certamente imposto ao ator, já que tem sido bastante comum vê-lo trabalhar em ótimas composições de outros papéis. Ainda assim, Michael Stuhlbarg e Peter Sarsgaard têm um bom trabalho como elenco de suporte à Maguire, roubando a cena em alguns momentos.

Zwick está longe de ser um mal diretor, já se mostrou competente em Um Ato de Liberdade, Diamante de Sangue, Tempo de Glória. Mas em O Dono do Jogo erra magistralmente em todas as frentes que procura abordar, seja ela ao caracterizar um jogo de xadrez, o cenário político da época ou as idiossincrasias de seu protagonista, se resumindo a um filme engessado, cômodo, repleto de clichês e com um viés excessivamente nacionalista e maniqueísta. Ao tenta ser neutro em suas discussões, o filme se resume a mais uma peça nacionalista de Hollywood: convencional, inofensiva e correta, muito aquém da personagem errática, arrogante e desequilibrada de Bobby Fischer.