Crítica | Momentos Decisivos

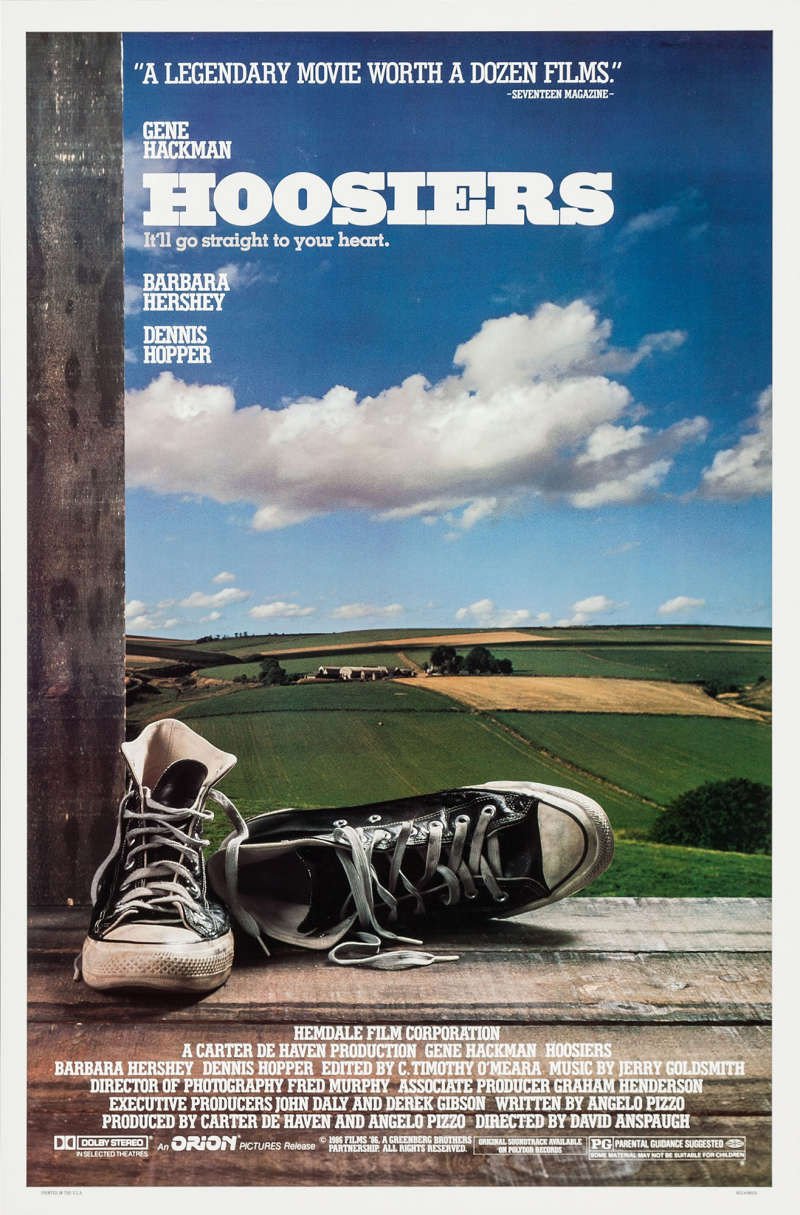

O filme de David Anspaugh começa com uma viagem de carro com o protagonista Norman Dale (Gene Hackman) viajando pelas estradas interioranas dos Estados Unidos, evocando todo o caráter provinciano de Momentos Decisivos. O longa trata da trajetória do Coach Dale, homem cujo passado possuialgumas manchas e mágoas, e que retorna para sua terra como bom hoosier (o nome original do filme é Hoosiers), a fim de trabalhar como treinador de basquete do time de uma pequena escola em Indiana, em uma época que pequenas agremiações foram permitidas disputar o estadual.

A música de Jerry Goldsmith dá o tom ideal para o filme, ajudando o roteiro de Angelo Pizzo variar de forma fluida entre o temperamental comportamento de Dale e o drama vivido por ele. Hackman está em boa forma, e parece mergulhar muito bem no papel de instrutor de atletas, isso garante ao longa um caráter fidedigno. Aos poucos, a história vai ganhando mais contornos dramáticos.

O filme cai em uma jornada bastante piegas, especialmente no que diz respeito ao personagem de Dennis Hopper, o auxiliar Shooter, um bêbado local que ajuda Norman a conduzir o time. As dificuldades que ele tem em se manter sóbrio são responsáveis por momentos dignos de um sensacionalismo execrável. Ainda assim, sua performance fez Hopper concorrer ao Óscar de melhor ator coadjuvante à época.

Os momentos da partida final são muito bem registrados, com slow motion bem utilizado, embalado pelos temas de Goldsmith. Momentos Decisivos, apesar do espírito inspirador, soa bobo em muitos momentos, mas ainda assim faz um belo registro do esporte e contem ótimas atuações dos veteranos Hopper e Hackman.

Qualquer cinéfilo ou entusiasta de filmes de ação é familiarizado com o incrível Operação França (The French Connection), obra do diretor William Friedkin e estrelado por Gene Hackman e detêm a considerada melhor perseguição de carro já feita na história do cinema. Em contraste, não são muitas pessoas que viram a sua sequência, Operação França 2 (The French Connection 2), em que o detetive interpretado por Hackman vai até a França achar a tal conexão do título original. Não é um grande filme se compara a obra original. Felizmente, encontramos agora décadas depois a obra Conexão Francesa, dirigida por Cedric Jimenez, estrelando ninguém menos que Jean Dujardin

Qualquer cinéfilo ou entusiasta de filmes de ação é familiarizado com o incrível Operação França (The French Connection), obra do diretor William Friedkin e estrelado por Gene Hackman e detêm a considerada melhor perseguição de carro já feita na história do cinema. Em contraste, não são muitas pessoas que viram a sua sequência, Operação França 2 (The French Connection 2), em que o detetive interpretado por Hackman vai até a França achar a tal conexão do título original. Não é um grande filme se compara a obra original. Felizmente, encontramos agora décadas depois a obra Conexão Francesa, dirigida por Cedric Jimenez, estrelando ninguém menos que Jean Dujardin