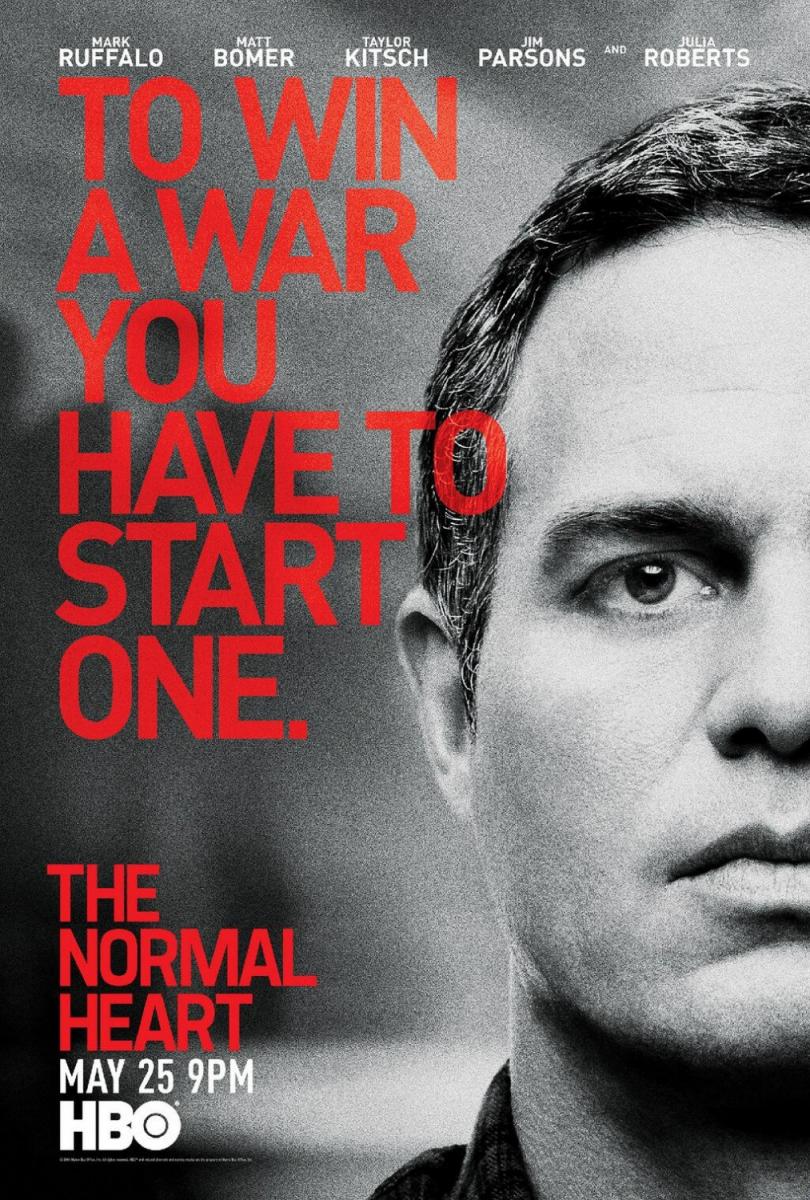

Crítica | The Normal Heart

A AIDS como denúncia enquanto produto do meio inexplicável. Teorias da conspiração são o tipo de coisa que não falta nesse mundo, e até hoje seguem feito esporte efetivo aos incapazes de compreender a pandemia, alastrada nos anos 80, do vírus de tantos amores soropositivos, de segregação sexual. Você sente que The Normal Heart é dedicado a todas as vozes caladas no passado, esquecidas na época por seus representantes políticos (que hoje ganham ou perdem votos por apoiar o casamento homo, como se o direito fosse alienígena), e cientes de que nunca seriam lembradas. Um daqueles raros filmes gays que não tenta se heteronormatizar, não tenta se encaixar no contexto que a maioria do público gosta de ver. Se faz com total orgulho acerca de uma minoria, e realizado para ela mesma, ainda que possa ser totalmente adotado por qualquer pesquisador da raça humana e usuário do cinema para tanto.

Se resgatar atos e fatos de um passado recente e incômodo indispõe muita gente, o telefilme do canal HBO tem a força de mil elefantes, carregada nas costas da visibilidade, da expressão, sendo tal expressão totalmente econômica e serena durante toda a projeção, além de utilizar-se como ponto central da polêmica enfermidade, já tratada antes mas não debatida ainda com tamanho realismo, seja em Clube de Compras Dallas ou em Meu Querido Companheiro, os dois melhores exemplos até então.

A questão do direito foi mencionada acima. Direito de ser o que é? Quanto ao amor, esse é guerra. Quanto ao filme, Ryan Murphy, o cineasta, se apropria da história em mãos para tecer uma analogia própria e intrínseca ao enredo, ou seja, constrói uma obra democrática e bilateral, de pontos de interpretação diversos junto a um dínamo ligado a todos eles, ao fator ambíguo da proposta derivado de cada personagem apresentado; ora pelo representante do presidente dos Estados Unidos que se apavora na dúvida de que a AIDS poderia ser transmitida em contato hetero, ora pelos amigos, desesperados e a ponto de explodirem, do ativista da causa Ned Weeks – Mark Ruffalo, melhor atuação da carreira, com postura de Milk, de Sean Penn, e ecos do Lincoln de Daniel Day-Lewis. Weeks também não sabe direito quais procedências tomar em relação a uma doença que deixou de ser simples endemia ou caso isolado há muito, ou em quem acreditar, senão na responsável doutora Emma Brookner (Julia Roberts, a joia do filme). Em The Normal Heart, provocações só nascem de quem ainda não sabe o que lhe agrada.

Murphy comanda o show e seu elenco com uma serenidade e um desejo de perícia, entre causa e efeito, inesperados, em especial para um cara que não detinha provas reais do seu talento, a despeito da fraca trilha sonora aqui, que perde a chance de embalar várias sequências, num incentivo voltado a uma maior profundidade sensorial. Todavia, num filme que contém a difícil cena de uma mãe, em prantos agonizantes que, junto do namorado de seu filho infectado, deve enterrar o próprio herdeiro rejeitado pelo nojo dos médicos que atestaram seu óbito, seria previsível um clima pesado, apelativo ou cético, certo? Nada mais contraditório a tal expectativa num filme acerca do amor, que aqui sofre a desconstrução a partir de quem o sente, jamais do sentimento.

Trilhando caminho oposto aos taxativos de plantão, o explícito da obra gira em torno da necessidade de mostrar o que é preciso na tarefa de escancarar um mundo semi-proibido, sob uma economia de recursos eficiente para uma experiência serena, informativa e bem temperada, ao longo de elementos cuja intensidade vai além de um romance de Woody Allen.