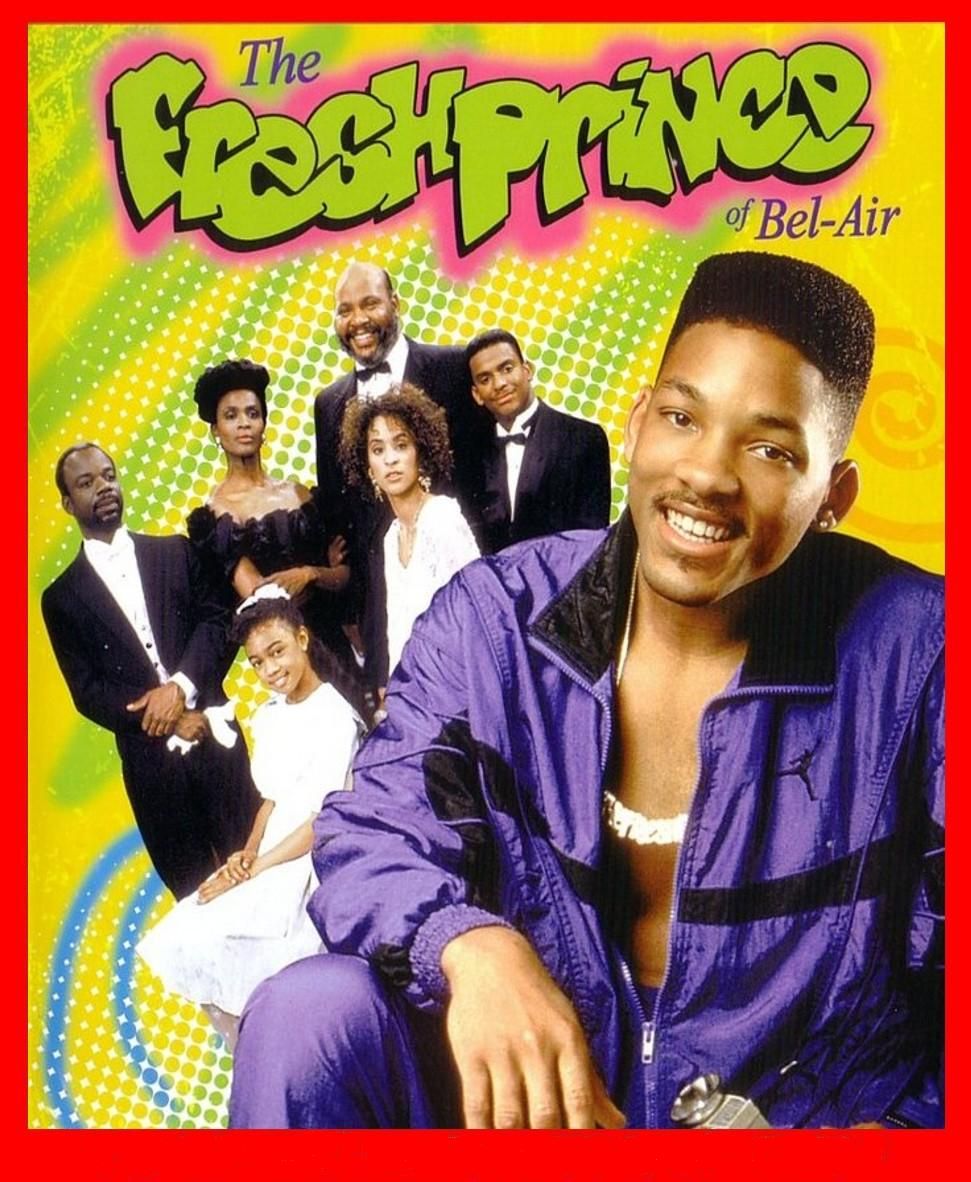

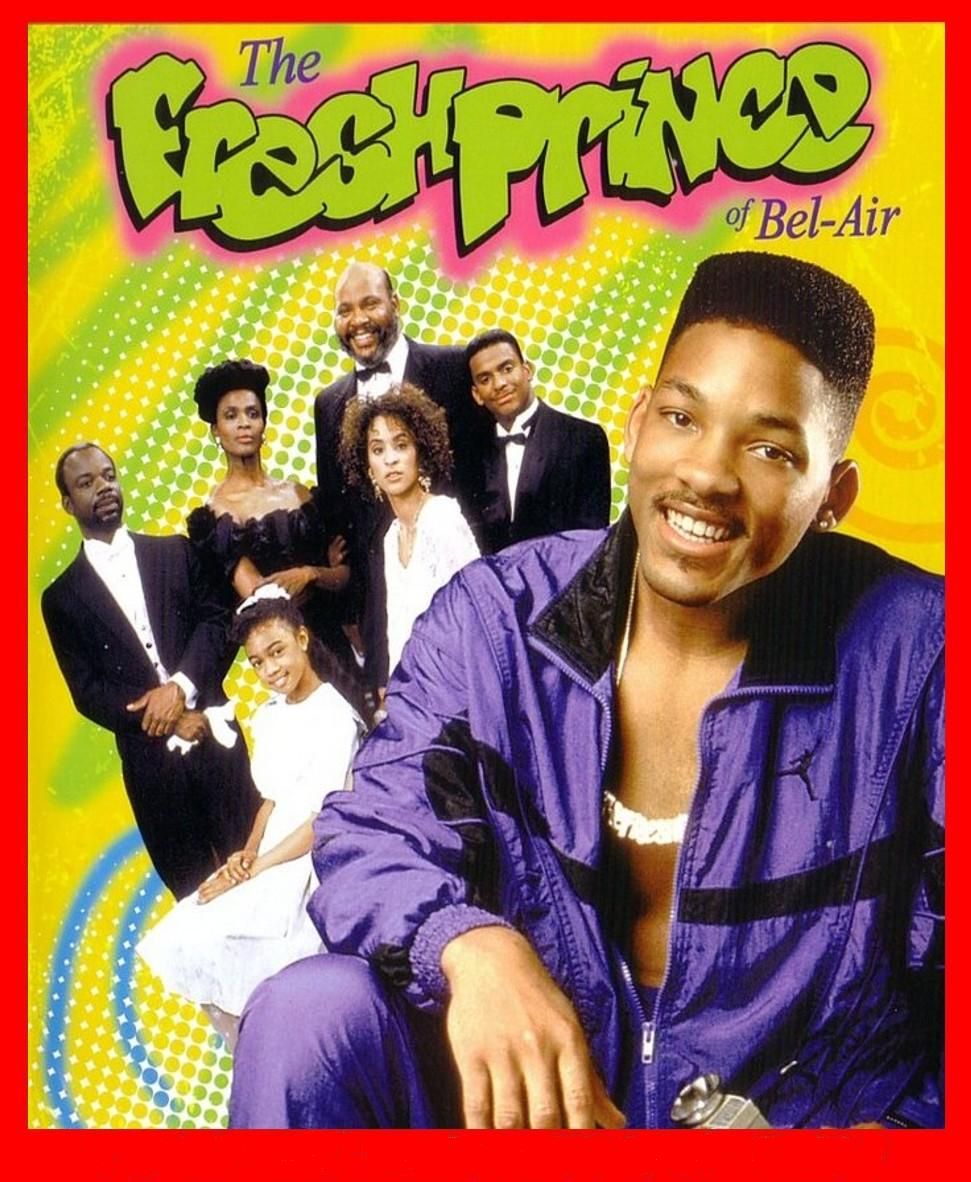

Review | Um Maluco no Pedaço

Will Smith ficou famoso graças a série de comédia que protagonizou nos anos noventa, chamada no Brasil como Um Maluco no Pedaço. Produzida por Quincy Jones e criada por Andy Borowitz e Susan Borowitz , o programa trata de maneira engraçada o êxodo de jovens negros de áreas “violentas” para vizinhanças mais tranquilas. O personagem de Smith, vai para a casa dos Banks em Bel Air, para ficar com sua tia Vivian (Janet Hubert) e seus outros parentes.

O nome original The Fresh Frince of Bel Air faz jus não só ao apelido que o protagonista tinha na Filadélfia, mas também ao seu nome de rapper. Na narrativa, Will chega fazendo barulho, assustando o mordomo Geofrrey (Joseph Marcell), e de certa forma, se assustando também, uma vez que na sua terra, famílias negras não têm empregados, quanto mais um mordomo britânico. As primeiras temporadas se dedicam a mostrar os choques culturais entre ele, um garoto criado nos guetos, e os mauricinhos californianos.

Dois personagens resumem bem essa causa, o jovem Carlton (Alfonso Ribeiro), seu primo mimado, e a prima mais velha, Hillary (Karyn Parsons), dois jovens que não sabem as dificuldades da vida de um negro americano, e que passam o tempo ostentando ou gastando a fortuna de seu pai. O maior segredo da comédia certamente mora na evolução que os personagens acabam tendo, ninguém sai incólume à presença de Smith. O restante da família inclui a caçula Ashley (Tatiana M. Ali), e seu tio o advogado (depois juiz) ricaço Phillip Banks (James Avery), que ajuda a moldar o caráter do jovem ao longo das seis temporadas

A maior parte da história se passa na mansão da família, fator comum a outras comédias de situação. Esse cenário muda ao longo do tempo, provavelmente para evocar a subida financeira da carreira de Phill, e os lugares frequentemente visitados são o ambiente escolar, e algumas vezes, o gueto Compton, que é onde o amigo de Will Jazz (Dj Jazz Jeff) mora.

Mesmo quando passa por esses cenários, os temas mais espinhosos são tocados de forma leve e lúdica. Muito se reclamava das visões estereotipadas que o seriado passava, mas o que se percebia era que essa era uma boa fonte de trabalho para atores negros, que eram bastante incluídos, normalmente passando por assuntos que eram caros à comunidade, como o racismo estrutural, o modo errático com que a polícia lida com as pessoas de pele negra, abandono parental, etc. Mesmo com a condição abastada dos Banks, eles não estavam fora dessa métrica, uma vez que longe da vizinhança em que eram conhecidos, eles eram apenas “negros comuns”, alvos de intolerância racista. Além disso, Will dava espaço para manifestações da cultura hip hop, ditando tendência para os jovens negros consumirem coisas e marcas de negros também.

Quincy Jones sabia vender o programa como produto. A atmosfera, por mais irreal que seja, tem alguns elementos que trazem o espectador para a realidade do jovem dos anos noventa. Will é fanático por esportes, torcedor do Philadelphia 76ers, o time de sua cidade natal, além disso, há aparições de jogadores famosos, como o campeão e bad boy Isiah Thomas, além de tratar do basquete como algo fundamental para o decorrer da trama. Entre as celebridades aparecem o boxeador Evander Holyfield, o magnata Donald Trump, o apresentador Jay Leno, além de participações pontuais de Richard Roundtree (o Shaft original, um dos heróis de William), Don Cheadle, Queen Latifah, Pat Morita e Vivica A. Fox.

O timing de comédia do programa é ótimo, o espectador se vê envolvido nas palhaçadas do personagem, mas não há um descuido com momentos mais sérios. A reunião que Will tem com seus pais, as idas à Filadélfia e as tramas envolvendo suas tias e sua mãe servem para familiarizar o personagem, e mesmo que não haja uma profunda crítica social nos 148 episódios.

Com o tempo, os créditos finais passam a carregar erros de gravação, fato que ajuda a fortalecer o aspecto de quebra da quarta parede, além de marcar o carisma dos atores e de deixar a sensação de que ali estavam amigos, e não só colegas de trabalho. Fato é que haviam brigas nos bastidores mesmo que se tentasse colocar outra imagem. Smith e Janet Hubert brigaram tanto na terceira temporada, que ela foi substituída, o motivo atribuído é que ela queria mais destaque para seu personagem e o de seu marido, e a partir da quarta, ela foi substituída por Daphne Reid.

Os roteiros de Um Maluco no Pedaço são cíclicos, pois basta Will viajar e retornar para Bel Air que os choques culturais com seu tio se repetem. Isso faz trama involuir, e isso é bastante associado ao fato de que na época, as séries não tinham tanto apego a cronologia, mas é injustificável, pois essa não é uma série procedural, até as crianças crescem, algumas até deixando de ser bebê para virar uma criança capaz de andar de um ano para o outro – embora tosco, esse artifício ao menos é engraçado – então esse tipo de trama não se justifica em si.

Nos últimos anos há uma escalada da gravidade das questões mais emocionais, como quando o protagonista finalmente encontra seu pai biológico, Lou, vivido por Ben Vereen. De fato é bem emocionante o capítulo, e o desempenho dramático de Willard Smith não se deu por ele lembrar de sua possível história triste, já que ele teve um pai bem presente, e só ocorreu de maneira tão intensa graças às provocações de James Avery, que o pressionou até que ele fizesse uma performance que fez até seus colegas de elenco chorarem, fato percebido no áudio dos bastidores, que vazaram na cena que foi ao ar.

Desde o quarto ano, se tenta terminar a série, não à toa Will quase se muda de volta para a Filadélfia, com um retorno na quinta temporada bem engraçado e metalinguístico (um carro da NBC vai cobrar seu contrato), no entanto, os esforços continuaram para enfim terminar o programa. Umas das graças do personagem morava no fato dele ser um galanteador e solteiro convicto, ele estava sempre com uma menina diferente. A escolha de Nia Long para o papel de Lisa Wilkes não poderia ser mais acertado, não só pela química dos dois (que é inegável) como pela forma que ela é apresentada, evoluindo de alguém que odeia (ou finge odiar) Will, para um par bom o suficiente para conquistar o sujeito, ao ponto de marcar uma data para casar com ele. É uma pena que, para ter mais uma temporada, essa trajetória tenha sido interrompida, pois certamente seria um final mais apropriado que o fim da sexta temporada.

Os últimos anos abusam da metalinguagem, mostrando até os bastidores das filmagens, com episódios onde isso é mostrado de maneira literal e com pitadas de outros. É curioso que todo o desenvolvimento dos personagens evoluam, e Will não, cada um dos Banks/ Smith tem um rumo definido, menos ele. Essa letargia soa estranha, pois ninguém viveu mais provações que ele, no entanto, é ele que segue como personagem que não conclui suas funções e arcos, e ele então se torna refém do término do seu curso na faculdade, mesmo que não saiba qual será sua especialização até o último capítulo. Novamente o texto se repete, e isso é cansativo. Apesar do final carecer de roteiros razoáveis , Um Maluco no Pedaço deixou uma marca boa na memória do seu espectador, graças às reprises do SBT no Brasil e claro, pela popularidade nos EUA. Por mais que a maioria do elenco não tenha colhido bons frutos, há claramente um carinho muito grande pela série por parte dos que cercavam Smith, além evidentemente do papel bem feito de popularizar temas raciais caros à comunidade negra, e não à toa era tão popular e louvada.