Crítica | Ava

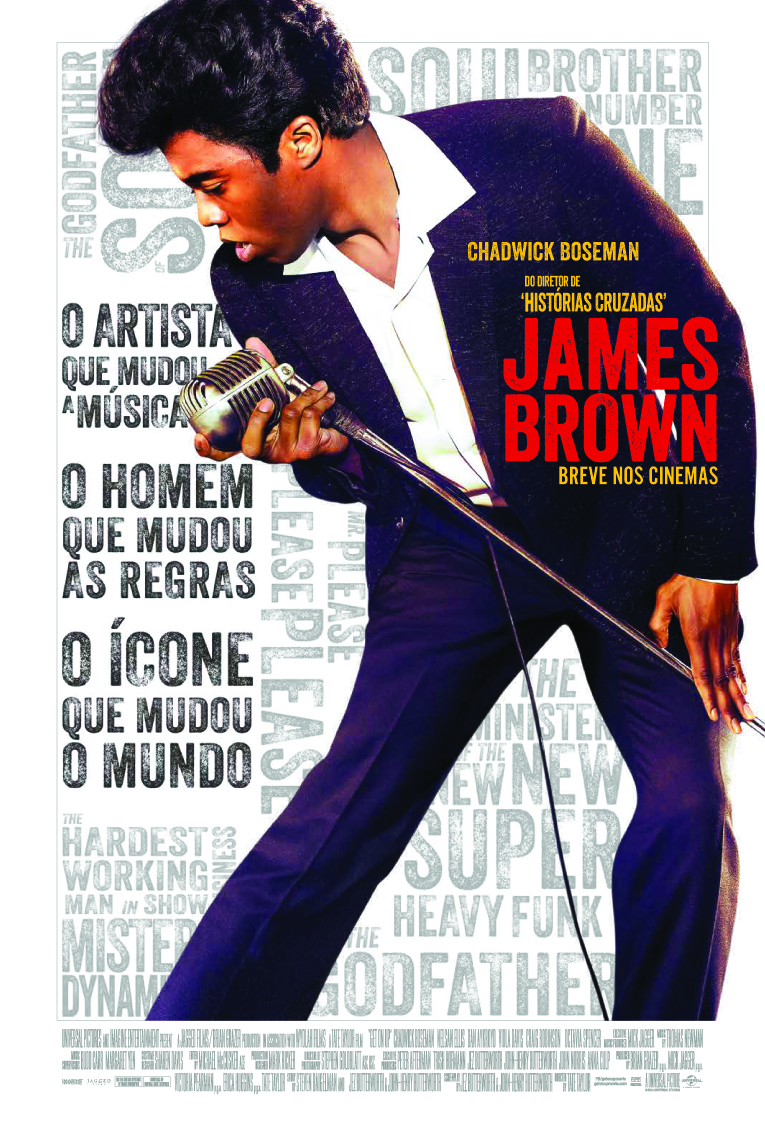

O elenco de Ava é de encher os olhos: Jessica Chastain, Colin Farrell, Geena Davis e John Malkovich. O diretor Tate Taylor ficou conhecido por bons trabalhos como Get on Up: A História de James Brown e Histórias Cruzadas, seu filme mais conhecido e reconhecido. Olhando dessa maneira, não tinha como dar errado. Só que deu.

Na trama do filme, Jessica Chastain é uma assassina que passa a ter crises de consciência durante os trabalhos que lhes são designados. Devido a isso, ela é afastada das suas funções por seu superior, interpretado por Colin Farrell. Aproveitando a deixa, Ava retorna aos Estados Unidos para se reconciliar com a sua família. Porém, ao ser avaliada como um risco para seus empregadores, torna-se um alvo e passa a ser perseguida.

Ainda que o trailer do filme desse todas as pistas de que ser mais um genérico do já clássico Nikita: Criada para Matar, dirigido por Luc Besson, o elenco chamativo despertou a curiosidade sobre o resultado final da película. O início até se mostra interessante, com uma cena da protagonista e um alvo dialogando dentro de um carro. Já ali fica estabelecida a instabilidade psicológica da protagonista e logo após, em uma sequência de recortes que mostram fatos extraordinários da vida de Ava nos créditos iniciais, são demonstradas as razões que a fazem estar daquela maneira. É um início promissor, mas rapidamente tudo desanda de maneira brutal. O filme se torna um emaranhado de clichês de gênero que são utilizados de maneira horrível. O roteiro de Matthew Newton é fraco, lotado de melodrama barato e situações absurdas que fazem o espectador ficar cada vez mais desinteressado pelo que está sendo exibido na tela.

A direção de Taylor não ajuda em nada. Se ao menos sequências de ação eletrizantes fossem empilhadas, o filme poderia cumprir a função de direção escapista. Entretanto, o que sucedem são cenas mal ensaiadas de luta, principalmente uma que envolve Malkovich e Farrell, além de outras de ação que não empolgam em nenhum momento. Isso tudo fica mais comprometido ainda pelo final absurdo do filme, inacreditável de tão tosco e despido de sentido. As únicas coisas que salvam são as atuações, em especial a de Chastain. A atriz defende com unhas e dentes o seu papel, mesmo em um filme que é totalmente aquém do seu talento.

Enfim, essa tentativa de misturar John Wick e Nikita infelizmente é bastante fraca, ainda mais em vista de quem se envolveu no projeto. Uma pena.