Crítica | Um Príncipe em Nova York 2

Um Príncipe em Nova York 2 foi bastante criticado na época de sua estreia em plataformas de streaming, apesar de seguir a toada do primeiro filme de John Landis. A continuação apresenta uma nova aventura de Akeem e Semmi, dessa vez mostrando o personagem de Eddie Murphy como o novo rei de Zamunda, analisando a sucessão de seu trono, sem considerar a possibilidade de dar a Meeka, sua filha mais velha, a sucessão da coroa depois do fim de seu reinado.

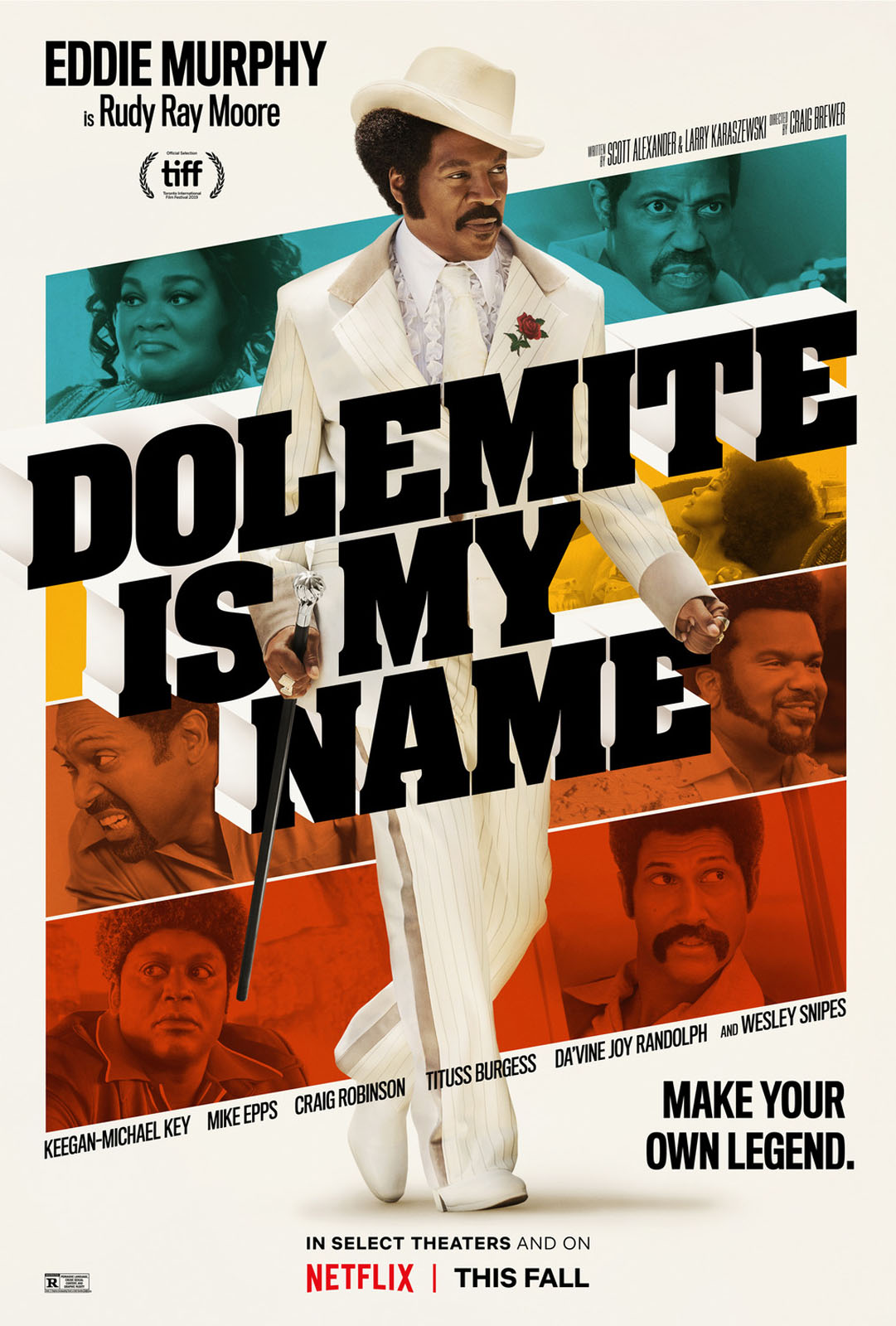

Este segundo filme aposta mais em humor físico que o original. Em comum com o primeiro Um Príncipe em Nova York, há um humor um pouco datado, não por complicações éticas, mas sim pelo tom humorístico meio defasado. A obra de Craig Brewer, mesmo diretor que fez Meu Nome é Dolemite, reutiliza alguns dos clichês de comédia e tais usos parecem esgarçados, repetitivos demais. Ao menos os novos personagens são carismáticos e o retorno a cenários clássicos como a barbearia dá chance a Murphy e Arsenio Hall retornar a bons papéis. Muito se reclamou das insinuações sexuais presente também. Elas são mais suaves que do primeiro filme, uma vez que até nudez explícita e insinuações de sexo oral ocorrem na versão de 1988.

O cenário de Zamunda lembra bastante a Wakanda de Pantera Negra. Os roteiristas sabiamente apelaram a essa representação cênica, a fim de conseguir notoriedade para o novo filme. Além disso, a discussão sobre sucessão real leva em conta análises pontuais ligadas a micro política e ao discurso liberal, fugindo absolutamente de um caráter mais revolucionário. Ao menos o texto faz questão de combater com o louvor a regimes monárquicos.

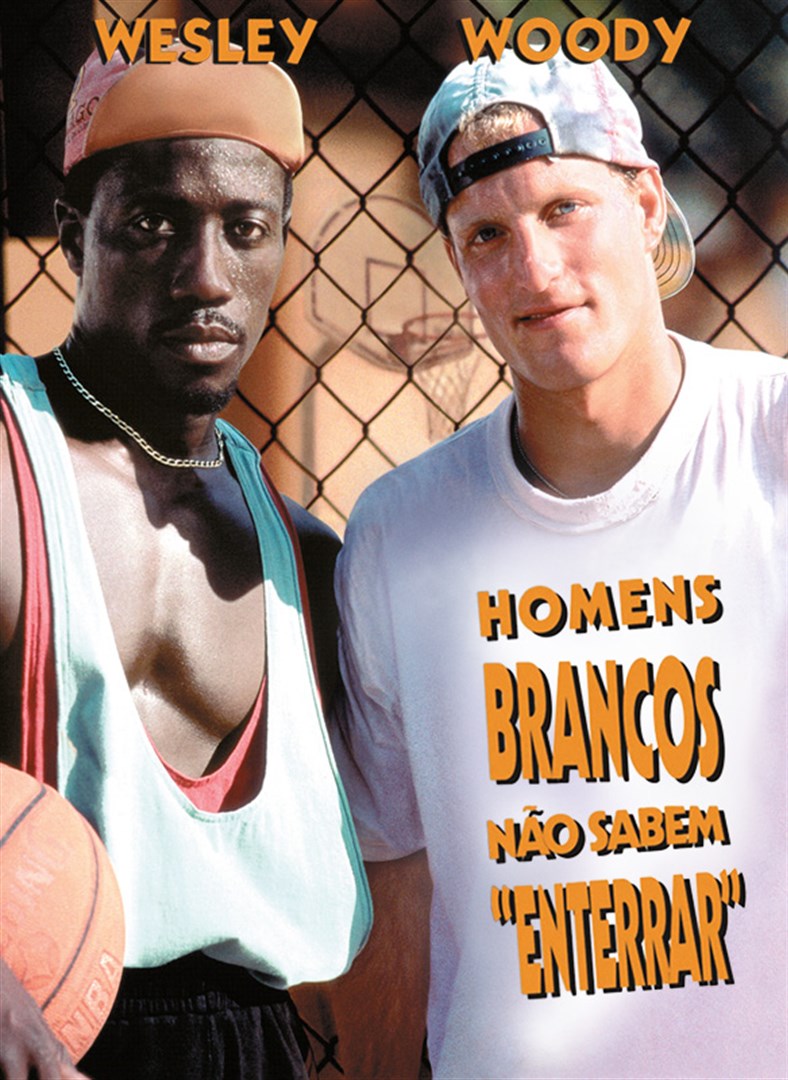

Murphy está bem, não tão afiado quanto em outras produções recentes. Parece mais confortável quando está em um dos personagens idosos. A mesma sensação é observada em Hall e Wesley Snipes. Kiki Layne, que faz a filha mais velha do personagem, também desempenha um bom papel. Sua evolução em cena demora a ocorrer e, por isso, se torna um dos melhores plots da história. Além de combater a ideia de que princesas estão em cena como um mero objeto de beleza.

Se Um Príncipe em Nova York 2 não é brilhante, ao menos é uma comédia engraçada. Leva em consideração os ideais progressistas que estão na contramão do reacionarismo que tomou os Estados Unidos no período que antecedeu a eleição de Donald Trump. Faz sua crítica sem parecer meramente panfletário.