Crítica | 12 Horas

Guilty pleasure de muita gente: é isso que filmes como 12 Horas nascem para ser. Cria do diretor brasileiro Heitor Dhalia em Hollywood, numa dessas incursões fracassadas de diretores brasileiros na terra dos sonhos (e pesadelos), tal qual a de José Padilha com seu Robocop, e Walter Salles com Água Negra. Pode-se, sendo bonzinho, tirar dessa lista o Fernando Meirelles com o seu premiado O Jardineiro Fiel, e o esperto Carlos Saldanha e suas minas de ouro A Era do Gelo e Rio, franquias popularizadas sob o comando do latino que a Fox não abre mão de forma alguma (é espantoso como ainda não fizeram infinitos spin-off’s caça-níqueis destas séries.). Mas pouco de realmente duradouro e valioso denota-se deste intercâmbio brasileiro ambicioso, mais mercadológico e comercial que motivo por motivos culturais, entre diretores do Brasil que almejam uma estabilidade e certa fama de suas aventuras aonde o que você vale depende do sucesso de sua última empreitada audiovisual.

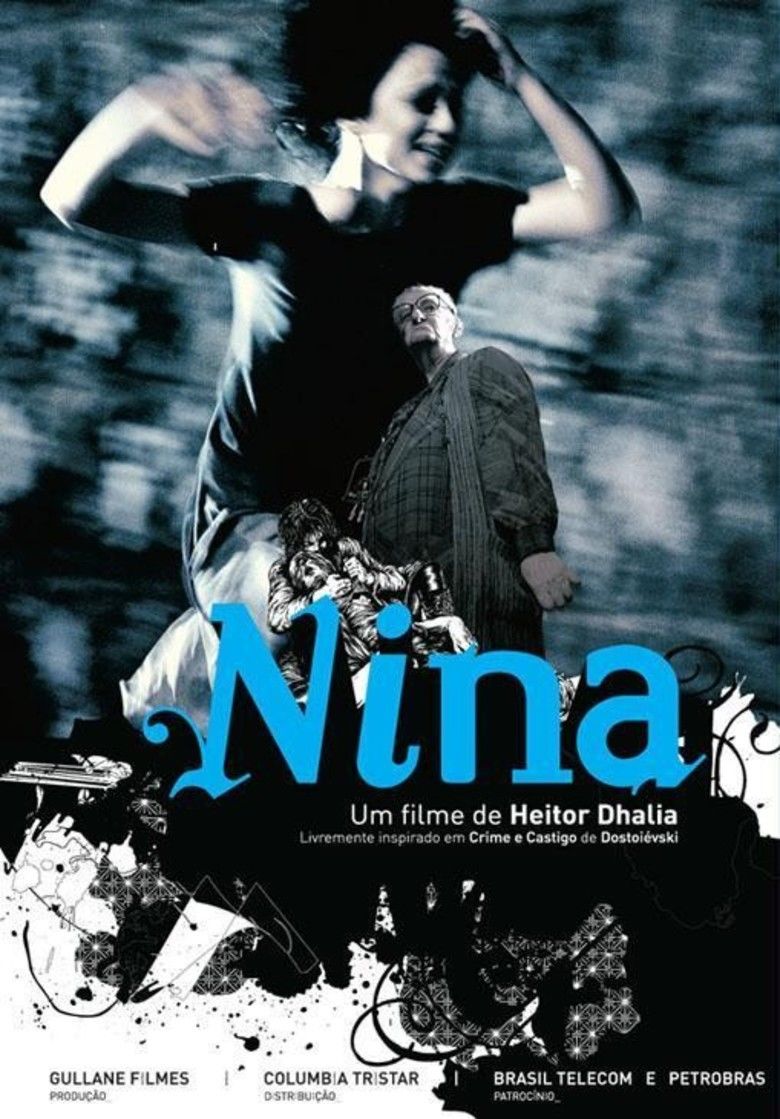

12 Horas é Dhalia até o osso, soturno, um tanto melancólico e com uma protagonista confusa consigo mesmo, mas com uma pitadinha da ambição em ser mais Alfred Hitchcock dessa vez, lembrando por vezes ser um Nina mais investigativo e de luxo, com uma mise-en-scène mais trabalhada e ângulos de câmera e situações de roteiro mais caras que o custo total das filmagens de um Cheiro do Ralo, por exemplo. Seguimos assim, numa trama que se desenrola desesperadamente atrás de alguma tensão, nos calcanhares de Jill (Amanda Seyfried, ótima atriz pouco explorada em seus papéis e aqui não há exceção pra isso). Anos após ser sequestrada e brutalmente mantida em cativeiro, e ainda lidando com seu trauma, num fim de tarde qualquer, quando a moça chega em casa do trabalho, não há rastro de sua irmã Molly deixado em casa, exceto um brinco de diamante que parece não levar a nada, exceto a uma ideia: O sequestrador de Molly aparentemente quer vingança por ela ter sido a única vítima que escapou dele.

Nisso, Dhalia faz o que qualquer um faria na abordagem: Coloca todos os seus esforços na tensão oriunda da premissa, e não necessariamente no desenvolvimento dela. Caso um David Fincher estivesse no domínio da história de Molly sobre um serial killer procurando vingança e uma garota bancando o Sherlock Holmes por conta própria, dado o descaso de todos com a sua intuição, poderíamos ter outros dos seus estudos de sociopatia onde nosso olhar seria meticulosamente manipulado a elementos e signos que realmente importam. Para Dhalia, se levar a sério é sempre a melhor opção, já que para o cineasta a tensão parece nascer naturalmente da escuridão, do mistério sugerido por diálogos fracos e pelo ziguezague que a (boa) montagem pode agregar ao quebra-cabeça que Molly tenta resolver. Em determinada cena, talvez calculada para causar o tão sonhado suspense do filme, quando ela vai investigar com uma arma em punho dois motoristas de van e não descobre absolutamente nada, é difícil segurar o riso.

Tudo bem que o estilo ‘nobody stop that girl’ é sempre interessante, ainda mais em sucessos recentes como Garota Exemplar onde a Tensão, com letra maiúscula não é tratada como mero objeto de fetiche a ser alcançado, e sim regulado, contudo, sentir que Dhalia sabia de forma segura o que estava fazendo com 12 Horas é tarefa para poucos acreditarem. A vaidade (lê-se: a necessidade) do filme de ser publicitário, bem americanizado mesmo, ainda que bem encaixado na assinatura pessimista e meio que surreal do diretor é bastante aparente, nada ofensivo mas bem explícito. Talvez ele devesse ficar no Brasil, seguir inflando a identidade do cinema nacional como já conseguiu às vezes, em especial no bom Serra Pelada que conjurou, um ano após a sua excursão americana em nada produtiva, muito menos referência do bom e divertido Cinema que Dhalia é capaz de engendrar.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.