Crítica | Piedade

Claudio Assis é um diretor brasileiro muito elogiado, suas obras O Baixio das Bestas, Amarelo Manga e Febre do Rato são louvadas, e até mesmo seus filmes não tão potentes, como Big Jato, tem motivos para serem apreciados.

Piedade começa silencioso, com o personagem de Matheus Nachtergaele sozinho, em casa, e logo mostra alguns estranhos vídeos à beira-mar, vindo da cidade que dá nome ao filme. Assis localiza sua câmera em lugares obtusos, busca ângulos incomuns que miram registrar sensações diferenciadas de seus personagens. Talvez de maneira inconscientes, essa forma mais “diferente” de registro tente compensar a clara dificuldade do filme em desenvolver seus personagens que se valem de frases de efeitos e atitudes enérgicas para se impor em tela.

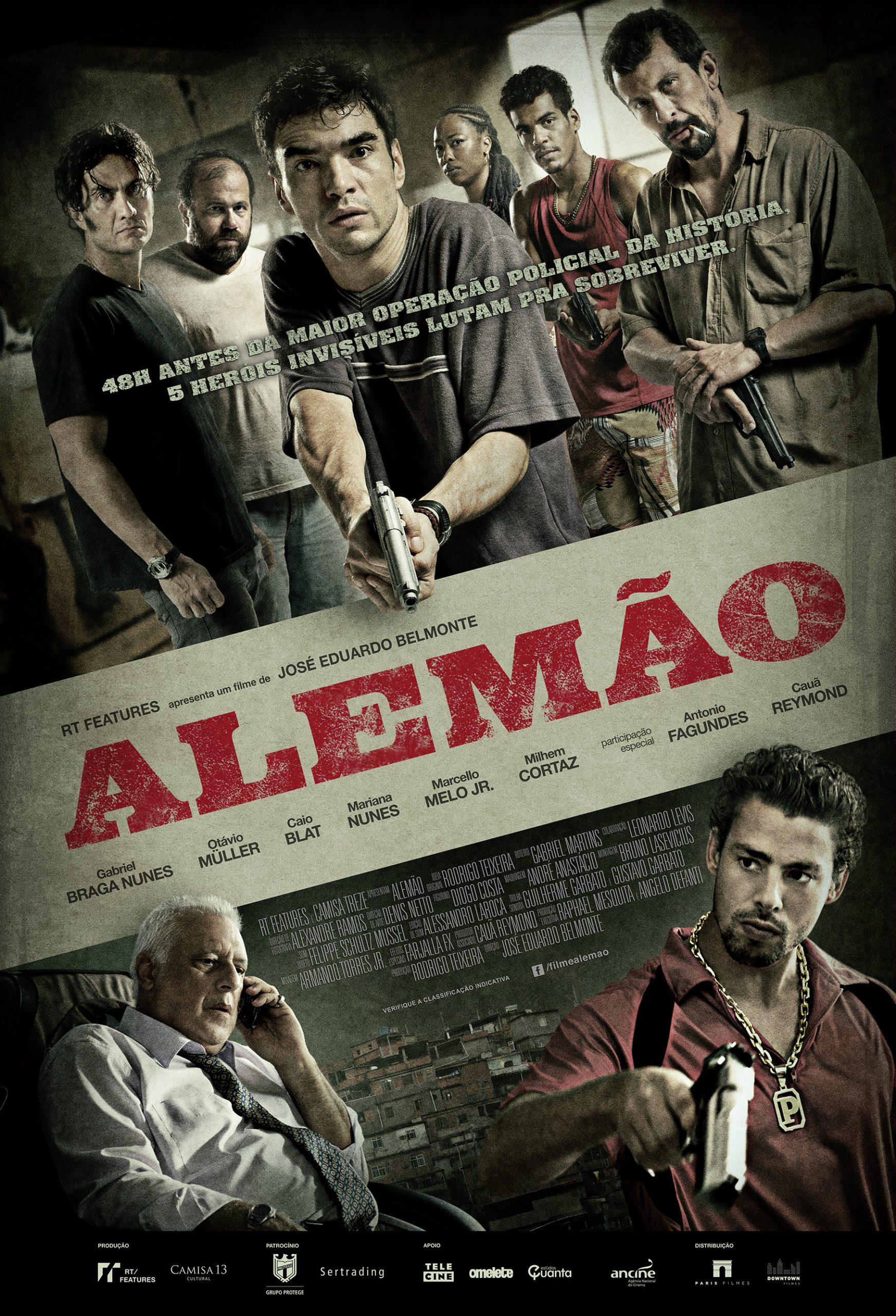

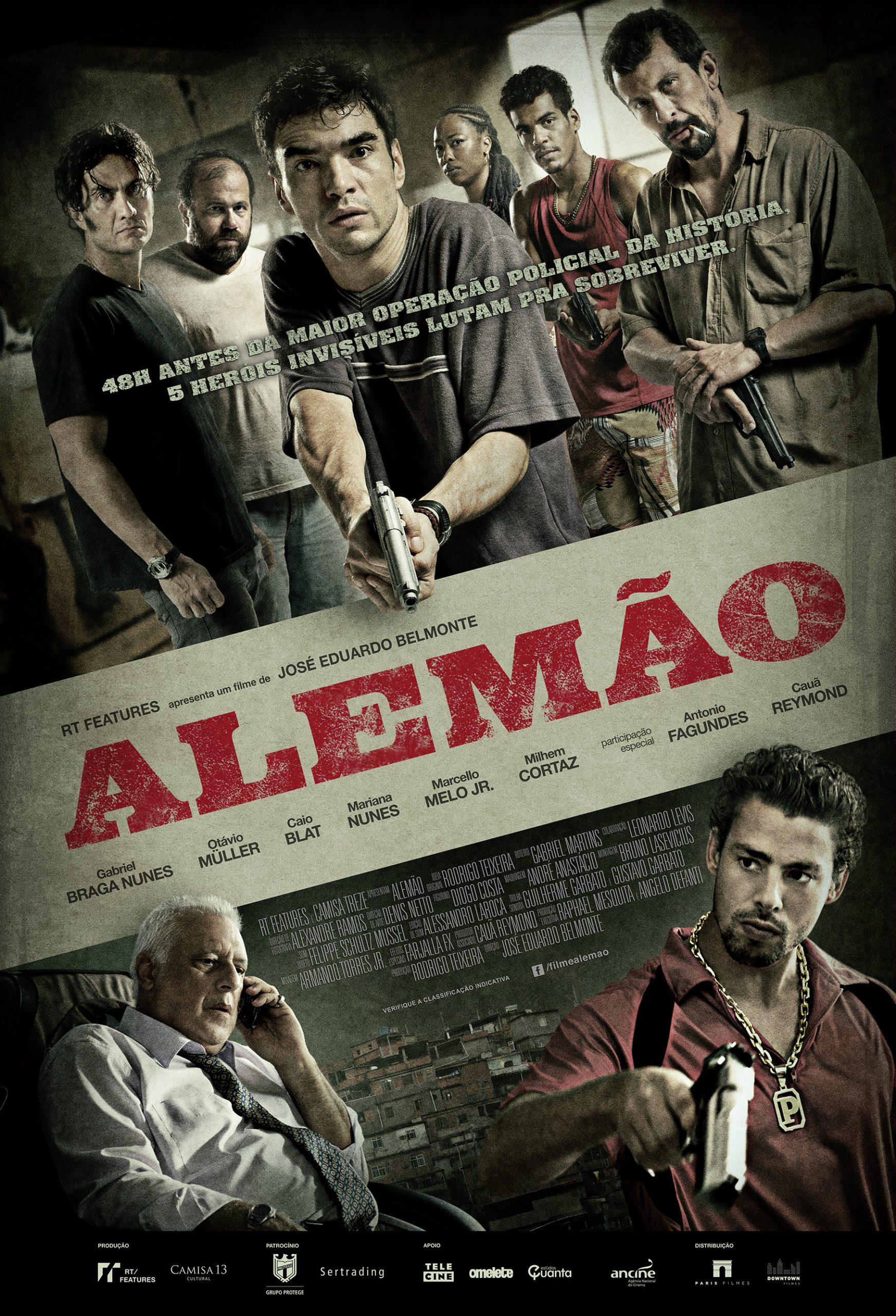

Piedade é alvo de desejos de grandes corporações e os moradores parecem não querer sair dali. Isso faz com que o filme tenha algumas semelhanças narrativas com Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, embora sua abordagem não tenha nem de longe a mesma urgência. O cenário onde vive Sandro (Cauã Reymond), serve para exibir toda sorte de arte que ajudou a inspirar Assis. O complexo de cinema antigo misturado com casa de tolerância é sua chance de exibir um sem número de pôsteres de filmes antigos, e inclusive, em alguns deles o auto-referenciam, soando pretensiosa e bastante pedante. Para piorar aspectos que deveriam parecer comuns são registrados de modo artificial, o sexo é plastificado, e nem a tentativa de crítica a utilização do sexo comercial às escuras justifica a péssima construção visual e dramatúrgica. O casamento dos dois aspectos citados além de não combinar, faz se perguntar se as intenções do roteiro é o moralismo barato.

Piedade tem muitos momentos contemplativos e expressionistas, com grande parte das cenas belíssimas, mas o roteiro simplesmente não acompanha o apuro visual, soando na maior parte do tempo frívolo. O resultado final é de uma versão aquém do cinema de Assis, graças também ao ritmo enfadonho e as críticas sociais que não passam da barreira do óbvio.