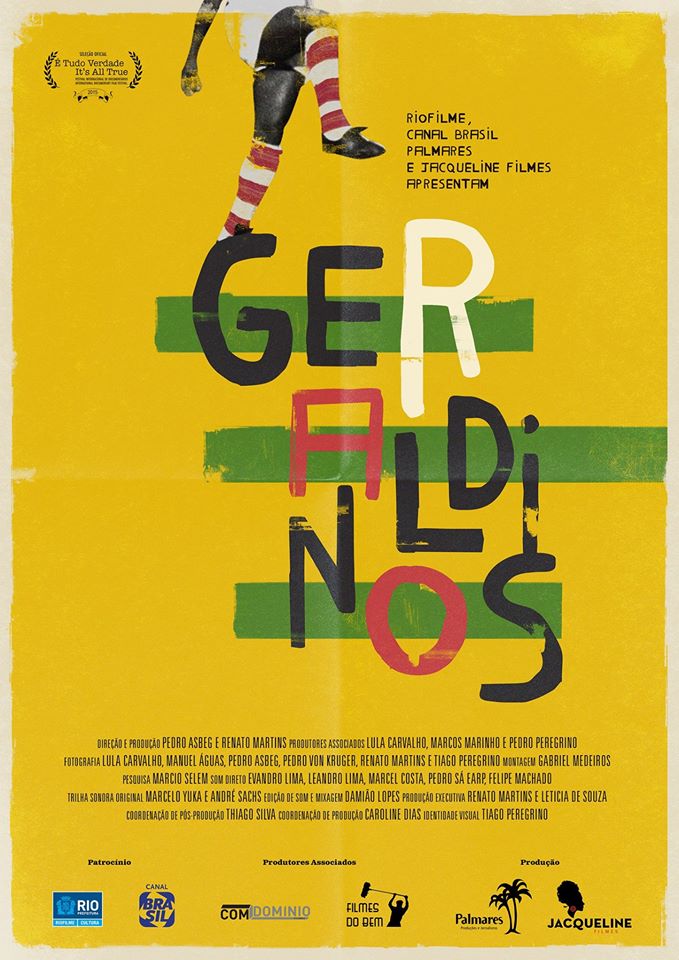

Crítica | Geraldinos

Localizado bem próximo do campo do Maior Estádio do Mundo, com pouquíssima distância entre a torcida fanática por seu time ou seleção, se situava a lendária seção da Geral, um lugar desconfortável, apertado pela quantidade enorme de gente e repleta de paixão, alegria, folclore e tradição. Geraldinos explora essa faixa da torcida que frequentava o setor barato e popular, onde habitavam os adeptos que amavam seu objeto de culto e, claro, o patrimônio carioca resultante no Estádio Mario Filho, o Maracanã.

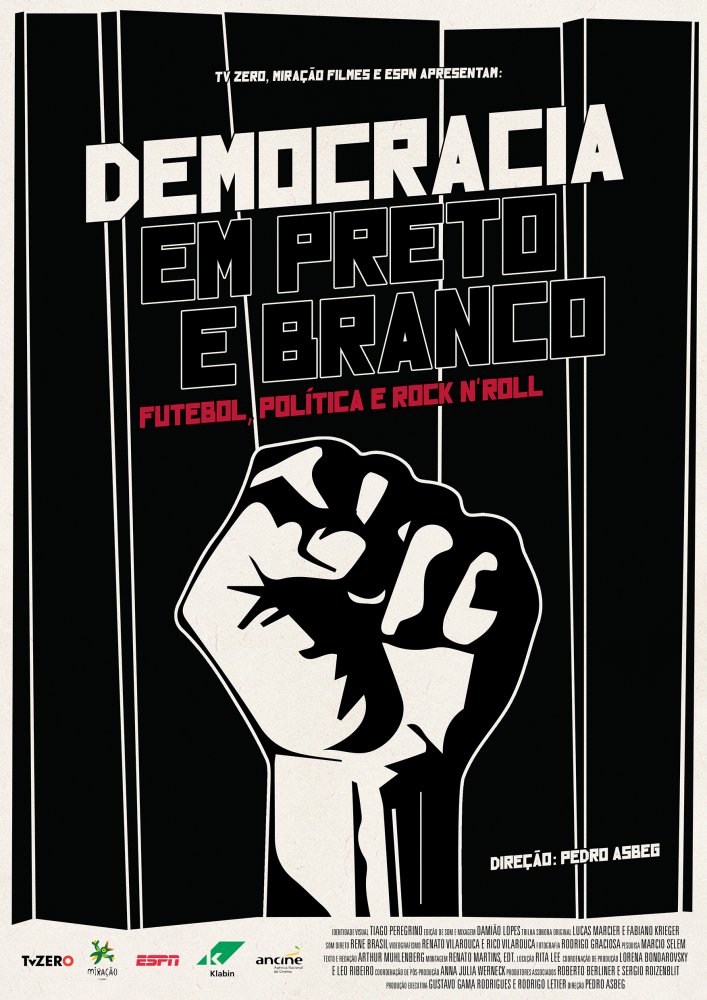

Pedro Asbeg e Renato Martins voltam a atenção de suas câmeras para a parte de dentro do estádio, raramente enfoca jogadores e comissão técnica, mostrando o caráter do filme: a simplicidade do homem comum, evoluindo um pouco do conceito já mencionado no belo Democracia em Preto e Branco, dirigido pelo primeiro. Da parte dos entrevistados, há um estudo interessante sobre o perfil do homem que acompanhava seu time, assinado pelo jornalista Apolinho, que destacava a corneta feito por alguns.

A maioria dos jogadores tinha uma estreita relação com os geraldinos, como Romário, que se permite falar que gostava de ser xingado pelos torcedores, fazendo disso combustível para superar seus próprios marcos enquanto atleta. Os frequentadores eram de diversas classes, mas normalmente muito pobres, como destaca o jornalista Lúcio de Castro, gente cujo alcance dos sonhos é muito pequeno, e que tinha naqueles momentos uma fuga de suas vidas difíceis, como se naquele curto espaço os sonhos não estivessem tão distantes.

A troca entre torcida e jogadores envolvia uma trama de amor, ódio, cobrança e entrega, normalmente louvada pelos que adentravam o sagrado gramado do Maracanã. Pouco após os vinte minutos de exibição, se discute o papel político do estádio, desde a extinção do setor até a elitização da cidade como um todo, eliminando o caráter de reunião entre pobres e ricos no mesmo lugar, com a prática proibitiva aos que têm menos renda, movimento que começou antes das reformas recentes do campo, como dito pelo deputado estadual Marcelo Freixo e ressaltado pelos próprios torcedores, após 2005, ano do desfecho do setor.

A realidade entre o futebol brasileiro e europeu não se reflete apenas na qualidade técnica e tática dos campeonatos, mas também da capacidade que os que tradicionalmente lotam o espetáculo têm financeiramente. Mesmo na Inglaterra, onde os ingressos são mais caros, há setores populares que foram eliminados nessa nova versão de futebol moderno implantada no Brasil, artifício que só funciona em tecnologia quando se trata de encarecer o produto, já que em termos de corrupção e amadorismo nunca houve tanta desfaçatez em exercer-se a desonestidade.

A fala de Marcelo Frazão, que é o representante do Consórcio, que há pouco tempo o Maracanã exerce sobre a Geral, é emblemática, dizendo que visitou o lugar e o achou insalubre, vergonhoso, onde não se tinha visão do campo. De fato, a visão era prejudicada, mas não era com esse intuito necessariamente que o sujeito pagava aquelas poucas moedas que tinha para assistir a um jogo, já que os motivos variavam entre confraternizar, somente ver uma parcela do campo ou viver a adrenalina de um jogo de futebol in loco, aspectos que normalmente não seriam valorizados por um burocrata que pensa unicamente no lado monetário do esporte.

As imagens de arquivo remetem a um tempo infelizmente morto, de uma época em que ser pobre e suburbano não era um pecado diante dos que mandavam no velho e bom Maraca. Hoje, o homem comum é relegado a acompanhar a sua paixão clubística no pay-per-view, isso quando consegue dinheiro para assinar esses pacotes, distante do projeto de cidade feita para os turistas, os mais ricos e abastados.

A sensação de vibração e proximidade do suor e correria dos jogadores ajudava a aumentar a mística em torno do lugar, que se tornou sagrado desde a sua inauguração na Copa de 1950, a primeira ocorrida no Brasil, quando também abrigou a primeira final. A reportagem mescla imagens de um passado em preto e branco bastante distante, com o último Fla-Flu com a Geral. As histórias reais se misturam com a fantasia e alegria da contemplação participativa, em que os espectadores se enxergavam como parte integrante daquele show, e não apenas como plateia. Esse mundo mágico teve fim em 25 de abril de 2005, e a revolta se agravaria.

Geraldinos poderia ser um ótimo filme sobre a memória afetiva do esporte. Mas seu caráter é maior que isso, sua intenção é destacar os desmandos dos mandatários e a evolução da exploração comercial do esporte bretão. O salto temporal, de 2005 para 2013 e 2014, mostra os mesmos torcedores populares tendo sua rotina de acompanhar o time em casa, ou nos bares, distante do gramado glorioso. A exposição desse terrível banimento do pobre, matando o efeito que existia, cobrando-se de 80 a 150 reais pelo espaço que há poucos anos chegava a ser um real, o lugar que era marginalizado, agora é dos grã-finos, do torcedor tipo plateia de teatro, letárgico, sem vida.

O choro engasgado de Castro serve de símbolo da reação e indignação do povo, que é impedido de fazer sua festa. Apesar de algumas palavras positivas e otimistas, os momentos pré-créditos finais são bastante melancólicos e desesperançosos, contrariados apenas pelo belo conjunto de fotografias dos geraldinos, que eram a alma da espetacular exibição do futebol carioca nos tempos áureos, e que, insistentemente, se obrigam a ainda acompanhar seu objeto de devoção, ainda que distantes do campo dos sonhos, já inexistente.