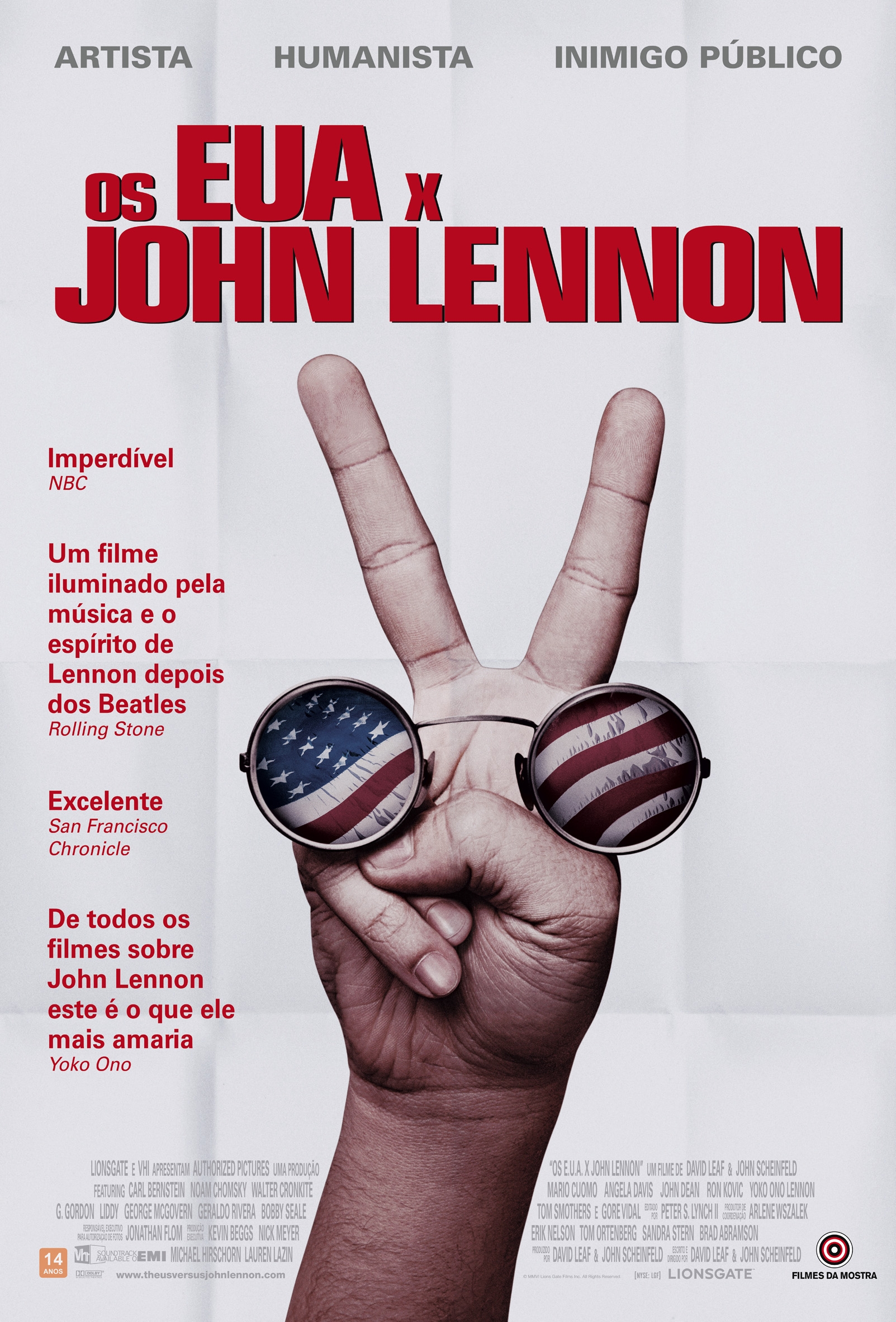

Crítica | Os Estados Unidos x John Lennon

Se você algum dia já precisou remar contra a maré, conforme bem se refere essa expressão antiga ao fato de algumas vezes não podermos ser cordiais com algo predominante, seja lá o que for, você com certeza sabe o que John Lennon e Yoko Ono sentiram aos serem perseguidos pelo FBI, durante a conturbada década americana de 60. Aos mais desavisados, foi nesses idos que qualquer um que ousasse gritar “Não faça guerra, faça amor!”, nas terras governadas por Richard Nixon, não era bem-vindo por lá – de acordo com as palavras do próprio diretor do Escritório Federal de Investigações dos EUA, o polêmico J. Edgar Hoover. Nada mais atual.

O medo nacional (lê-se: governamental) de perder a guerra do Vietnã era iminente, e o comitê político de Nixon não fazia questão alguma de esconder isso. O pânico institucional de ter vozes populares dentro do país incitando a população a não apoiar a guerra, e sim a harmonia na consciência civil do país e nas suas relações internacionais com o mundo todo era gigantesco, pois enfraqueceria as verdades do governo, revelando a mentira escondida em sua encenação de voz grossa, e pronunciamentos acalorados. A América não estava apenas contra o compositor da doce canção ‘Imagine’; a América estava numa guerra explícita com qualquer tipo de passividade que pudesse brotar naquela terra.

Os Estados Unidos x John Lennon, de David Leaf e John Scheinfeld, é extremamente revelador e debatível não apenas sobre aquele cenário contraditório dos valores de um homem e sua voz, em paralelo à imoralidade de um desgoverno que quer jogar sua nação em choque com outros hinos, mas como essa lógica separatista e conflituosa em nada perdeu sua intensidade hoje em dia, e em nada ganhou elucidação sobre os malefícios de manipular a opinião pública sem escrúpulos algum em nome da soberania de uma causa política, ou partidária. Esse foi o egoísmo e a vilania de Nixon, repetido por Trump desde 2016 em terras americanas e nas suas relações destrutivas com o México e, praticamente, com qualquer outro país que não tenha inglês como sua língua mãe.

Através de depoimentos e entrevistas inestimáveis, nota-se o quanto o espírito de Lennon seria necessário hoje em dia, principalmente nos EUA. Perseguido, examinado e pressionado direta e indiretamente para sair do país (“A América não precisa de almas tímidas que acreditam na paz!”, segundo uma declaração do próprio Hoover), o músico e sua eterna companheira protagonizaram e personificaram, sempre juntos e incansáveis, apesar de temorosos como qualquer um na situação deles, a resistência diante de um caos que eles se sentiram responsáveis e poderosos o bastante para desconstruírem com as bandeiras do amor, da união, da esperança, da fraternidade. Mais do que nunca, esse ideias foram revolucionárias e precisavam ressuscitar, e o documentário as elenca de forma divertida, e amplamente enriquecedora, tanto acerca da irresistível personalidade de Lennon e Ono, quanto á uma faceta bem sombria da história desse governo.

Felizmente, o povo começou a perceber as mensagens ativistas a ecoar como símbolos de emergência, logo acima do desespero crescente dos chefes eleitos da nação. Entre mil encontros do mais famoso casal da música com jornalistas e outros grandes artistas da época, essa alma de esperança política começou a contornar intensamente a violência do governo não só externa, mas cada vez mais assolando o espaço interno dos Estados Unidos, criando revoltas e gerando, claro, mais retaliação. Os Estados Unidos x John Lennon explora com propriedade a filosofia de uma paz construtiva e muito mais poderosa que qualquer manipulação que venha do Estado possa ter, e traça um panorama bastante honesto sobre a real importância de um cidadão numa sociedade regida por leões que só pensam, ontem e hoje, no bem-estar da sua própria jaula.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.