Crítica | Coração Iluminado

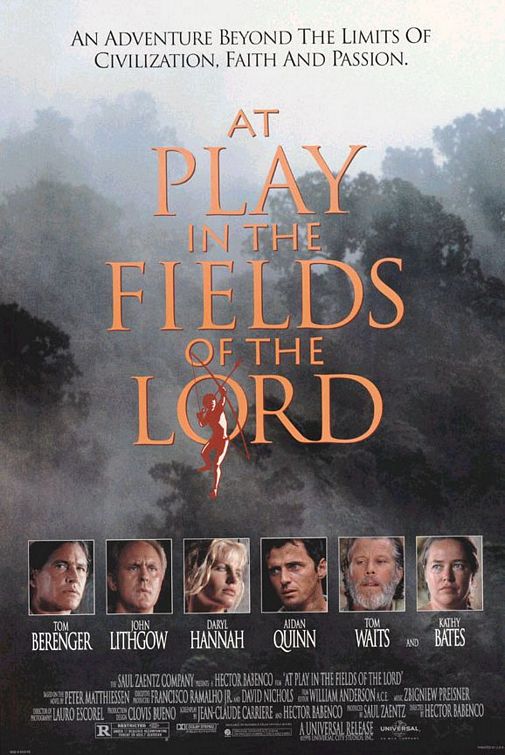

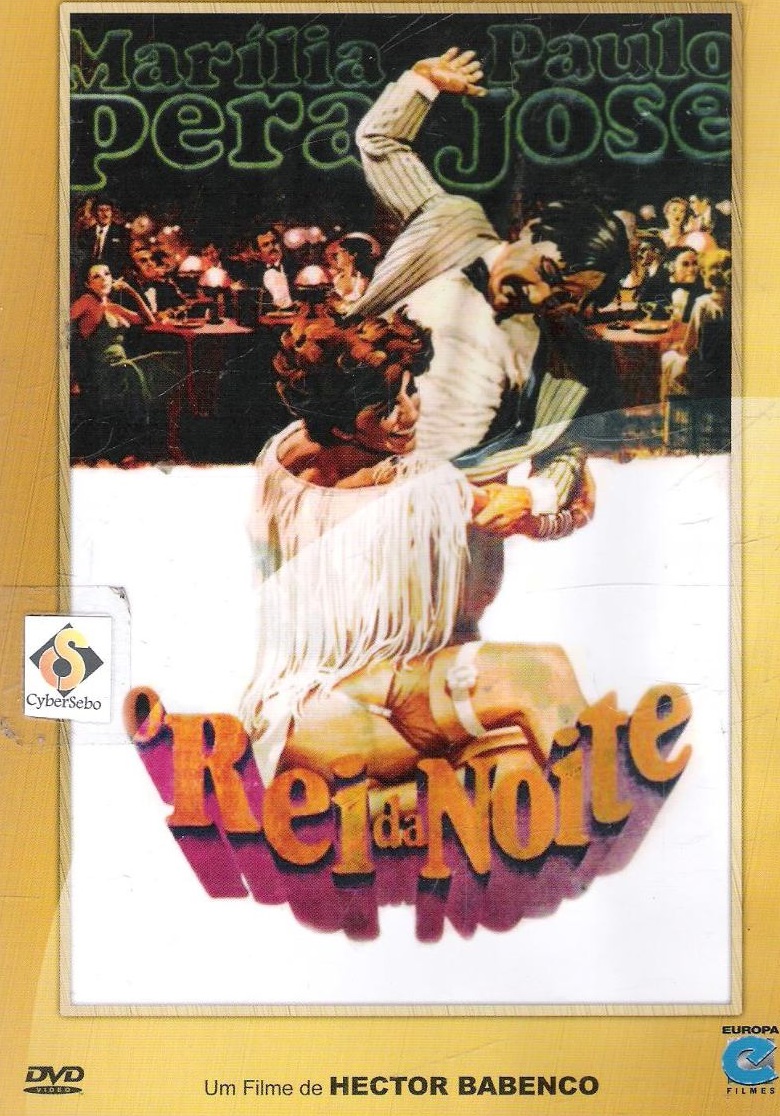

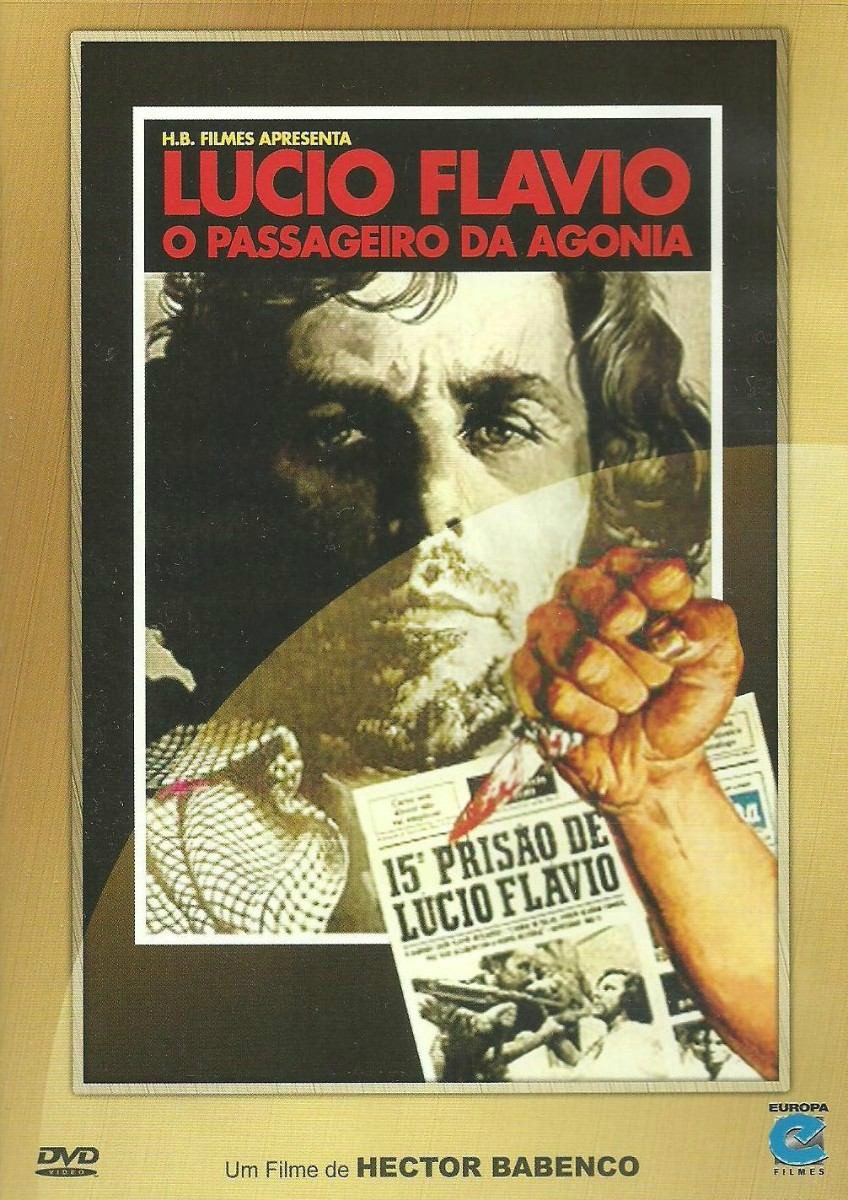

É interessante como, de Pixote (1981) a Carandiru (2003), Hector Babenco deixou de empregar sua intensidade em filmes sobre a violência urbana para aplicá-la de modo intrínseco a histórias de grandes amores (Ironweed), desamores (O Beijo da Mulher-Aranha) e na busca pela fé em algo maior (Brincando nos Campos do Senhor), uma decisão que parece ter sido correta tendo em vista a oportunidade que esses filmes mais “amenos” deram-no de trabalhar com grandes celebridades hollywoodianas, tais as lendas John Hurt, Meryl Streep, Kathy Bates e Jack Nicholson. Foi ai que Babenco deixou de ser apenas um bom diretor de cinema latino, para se provar ao mundo, com apenas uma trinca de obras de grande qualidade, um talento de enorme versatilidade a conquistar plateias por onde passasse.

Coração Iluminado, seu sétimo longa-metragem, é mais um exemplo da universalidade que o cineasta argentino mais brasileiro de todos conseguia inserir e desenrolar os seus projetos, dramáticos e novelescos com orgulho. Sempre resgatando no presente um pretérito perfeito, ainda que assim idealizado, e glorioso que os seus personagens de alguma forma tentam ou são convidados a reviver. E aqui não é diferente, em especial na sua sublime direção de atores, extraindo mais uma vez grande força e naturalidade deles. Juan ama Ana, um oposto ao outro como o filme em detalhes nos faz perceber,ao longo de uma história de paixão e aflição por um amor semi proibido que ambos os amantes, e as circunstâncias de suas famílias, sua religião, seu sexo e a maresia, se encarregam de torná-lo inesquecível.

Se duas almas gêmeas realmente não estão destinadas a ficar juntas, apenas a chocarem-se e aprenderem o necessário com suas diferenças sedutoras, Babenco parece não ter dúvida disso, e investiga a duração do amor, da juventude ao aparecimento das primeiras rugas, muito além do deslumbramento inicial, ao longo da implacável atuação de dois rolos compressores chamado Tempo, e Família. No fundo, Ana e Juan gostariam de se desprender dos dois fatores, alheios afinal num universo próprio, só deles, como na cena dos remédios no quarto, quando o sonho vira um delírio real entre um casal e a morte de Ana por overdose medicinal é uma certeza para Juan. Quando sua Julieta desvairada morre, as motivações de um Romeu carente vão junto com ela, e o filme dá um salto de vinte anos para constatar o que Juan conseguiu, então, fazer de sua vida.

A fim de cuidar do pai doente, ele retorna a sua cidade natal e qual é seu espanto ao ver certos fantasmas retornando, como se o que habita os ventos de outrora tampouco esqueceram aquele que retorna, atormentado. A paixão de Ana foi aquilo que iluminava, invariavelmente, o coração do menino que cresceu sem esquecer das suas raízes – o romantismo louco que alterou para sempre o seu DNA. Babenco foi um dos mestres da nostalgia, contudo Coração Iluminado preserva o encanto da marca registrada do cineasta sem conseguir ser marcante além da sua sessão, além da sua história um tanto previsível e que, mesmo bem narrada, jamais alcança um lugar especial dentro de suas outras obras, essas sim, grandes. É lindo, porém esquecível. Emocionante e saudosista, ainda que longo demais, e certamente adorável para todos os públicos, mesmo que seja entregue a convenções bastante confortáveis a Babenco, e nada ousadas em sua filmografia revisionista a si mesmo.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.