Resenha | O Deus das Avencas – Daniel Galera

Após uma sequência dedicada a narrativas longas, Daniel Galera reúne três novelas em O Deus das Avencas, lançamento da Companhia das Letras. Se sua obra anterior, Meia-Noite e Vinte, radiografava a geração de 1990, nesse novo livro as narrativas se estruturam a partir do tempo presente e se deslocam a um futuro árido.

O trabalho do último livro, resultou em um cansaço inédito em sua carreira. Na cabine de leitura do livro, promovida pela editora, o escritor mencionou um período de latência em que duvidava da própria narrativa. O natural distanciamento temporal lhe trouxe novas experiências e ideias esboçadas, culminando nas três narrativas presentes.

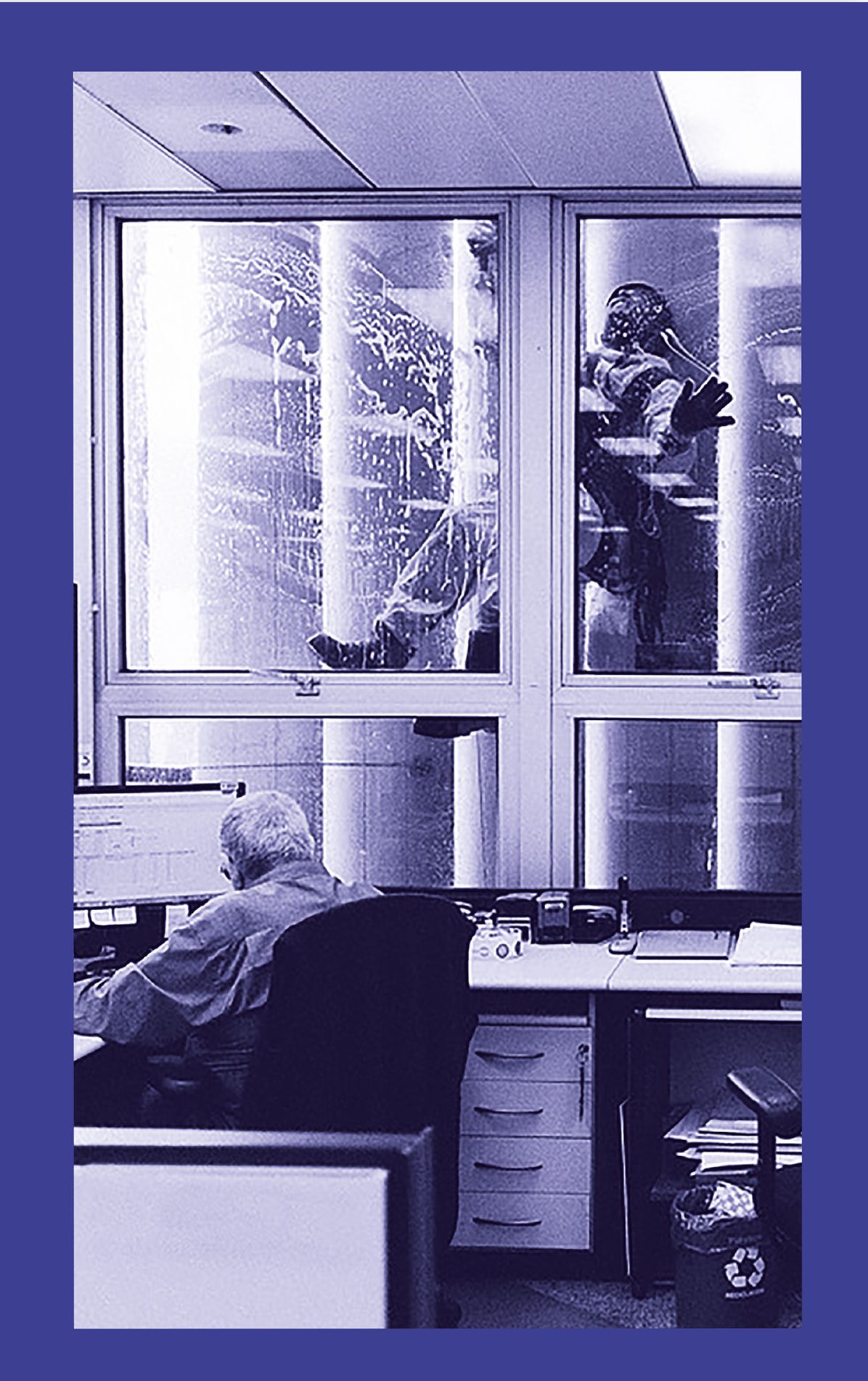

Situada em um passado recente, inesquecível pelos brasileiros, a novela O Deus das Avencas, que intitula o livro, é bem executada nas angústias internas e externas. A trama contrapõe um casal cujo filho demora a nascer, em um trabalho de parto ansioso que adentra um final de semana. O mesmo final de semana do dia da eleição de 2020 culminando nos rumos atuais do país. A contraposição entre felicidade interna sobre a composição da família e um caos prestes a ser instaurado na política é preciso.

Como seus personagens, Galera amadureceu e, nessa narrativa, versa sobre a experiência paternal levada ao extremo, analisada sob o legado parental, indagando-se qual o futuro será das próximas gerações? Não há nenhum conceito implícito nas entrelinhas. Mas sim, a tensão de um rebento que, como um mentalista metafórico, reconhecendo um futuro tenebroso, quase se recusando a nascer.

Já na segunda novela, Tóquio, o escritor explora uma vertente nova em sua narrativa. Ao apresentar um futuro desolado, dialoga com a tradição da ficção científica mas não perde o foco sobre o Brasil e o tempo presente. O elemento mais incômodo da trama é o fator realista como se vislumbrássemos um futuro que está logo ali. Ao contrário de muitas narrativas especulativas que inserem a inteligência artificial como uma tecnologia perfeita, a narrativa aborda um futuro em que a transferência de mentes é disfuncional, mas um dos poucos contatos existentes entre famílias e o passado conhecido. Some a isso um mundo arruinado, em grande parte destruída pela estupidez humana, e o cenário está completo.

Fechando a trinca, Bugônia prossegue em mais um passo rumo a um futuro longínquo em que a devastação mundial traz o retorno do primitivismo e reacende a importância da natureza como harmonia. Com valores reestruturados em uma sociedade tribal, porém, o medo do desconhecido ainda se mantém. De certa forma, demonstrando como, independente dos ciclos, os humanos se mantém em vício.

As três narrativas, embora sem compartilhar o mesmo universo, seguem uma estrutura temporal evidente. Como se previsse possíveis destruições a partir das tensões atuais, tanto na falência dos ecossistemas como nas rupturas políticas.

Além do espaço temporal, outra unidade evidente é a narrativa de Galera, madura e precisa, mantendo um bom ritmo narrativo e se aprofundando em personagens envolventes e ricas ambientações. A todo momento, o senso de realidade em suas linhas esmaga o leitor. Como um pessimista, o autor nos convida a contemplar três narrativas sobre o fim, seja o esgarçamento moral de nossa nação, a liquidez das relações sociais ou o mundo como o conhecemos. No inevitável apagar das luzes, ainda resta a ficção. Ou quase.