Crítica | Os Arrependidos

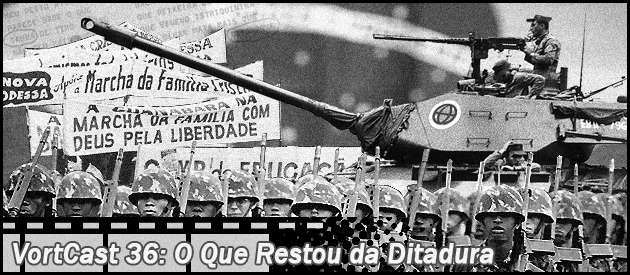

Baseado no livro O Terror Renegado de Alessandra Gasparotto, Os Arrependidos é um filme da dupla Ricardo Calil e Armando Antenore que conta a historia dos ex-guerrilheiros que quando jovens, sofreram tortura para se assumir como arrependidos, inclusive indo a imprensa afirmar que mudaram de ideia em relação a ideologia que antes professavam, classificando assim seus antigos atos como um “terrorismo” que pertence ao passado. O filme conversa com algumas dessas pessoas, Gustavo Guimarães Barbosa, Marcos Vinicios Fernandes, Celso Lungaretti, Marcos Alberto Martini, Rômulo Moreira Fontes. além de falar com alguns parentes desses ex-presos.

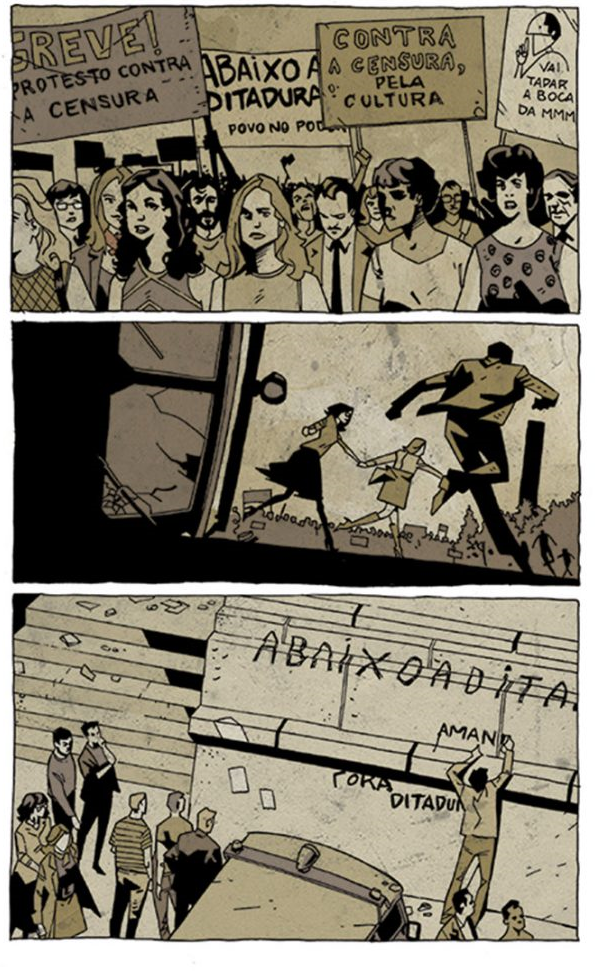

O documentário não tem pressa, as entrevistas são francas e eles falam sobre como entraram nos grupos revolucionários, assumindo que não tinham muito como ocupar o tempo ocioso de sua juventude, que diversão era um artigo de luxo e raro na época, então o lugar contra o reacionarismo e a falta de liberdade eram um caminho óbvio, os movimentos secundaristas e estudantis eram a alternativa mais correta.

Calil e Antenores variam entre os depoimentos recentes e as gravações antigas de qualidade visual ruim, condizente com os poucos registros de imprensa da época. O conteúdo dessas conversas impressiona, pela crueldade que foi imposta a eles. A curadoria da dupla de diretores é ótima, há cuidado em deixar legendas nas conversas para que o entendimento do público seja completo.

Os tais “arrependidos” já estão na meia idade, mas nota-se que eles parecem mais velhos do que realmente são, como se a Ditadura roubasse deles os bons anos de sua vida. Chega ao cúmulo de uma irmã mais velha de um dos torturados parecer mais jovem, quase como se fosse ela uma filha de idade, cuidando do pai já bem idoso. Eles não se consideram traidores, cada um tem seus motivos para falar, e alguns, até seguem o pensamento ligado a esquerda, mas aceitavam falar sobre seus arrependimentos para ter liberdade, obviamente. Gustavo Barbosa por exemplo afirma que dentro dos seus limites, falava que a luta armada não era boa, mas não que concordava com o Regime.

A edição é bem pensada, entre as falas dos entrevistados são colocados comerciais da época, fato que reforça a sensação de incômodo. Tanto a música dessas propaganda quanto a falta de qualidade sonora das peças publicitárias, fica uma impressão de que os comerciais são curtas de terror.

É de partir o coração quando se fala dos arrependidos já falecidos, ainda mais no que se fala a respeito dos arrependimentos, das mentiras e das torturas que passavam do físico e destruíam as pessoas em níveis de caráter, sentimentos e moral. Acompanhar toda essa historia, ainda mais atualmente quando ocorre um movimento político que defende práticas tão vis quantos essas é pesado. Um dos momentos mais chocantes do filme reside nas falas das parentes de um dos arrependidos já morto, Manuel Henrique Ferreira. Abaixo, um trecho da carta que Ferreira enviou, claro, resumido, já que a correspondência tinha 21 páginas:

Ao final de Os Arrependidos, se dá o destino dos ex-militantes, alguns se tornaram jornalistas do veículo ligado a direita, A Folha da Tarde, alguns migraram para o movimento ultra direitista como O Integralismo , outros nem quiseram falar sobre seus arrependimentos porque as lembranças eram muito duras, e Massafumi Yoshinaga é tratado como uma das principais vítimas desse tempo, pois foi símbolo “positivo” para os milicos, por ter sido um dos mais notórios arrependidos, e depois, se suicidou. É uma historia dilacerante e uma vez publicado o filme, a obra ganha contornos de documento histórico, que brilha bastante por desvelar mais uma das muitas mentiras do Regime Militar brasileiro, que não foi nada brando com esses homens, que eram meninos a época.