Crítica | Marighella (2019)

Marighella é um projeto envolvido em polêmica desde sua concepção. Por contar a história do revolucionário Carlos Marighella, refletindo certa censura por parte dos atuais governantes, o filme teve adiamentos, dificuldades para programar sua estreia em terras brasileiras e, por fim, o longa de Wagner Moura acabou sofrendo um mal semelhante ao de Tropa de Elite, vazando antes da estreia. Independente da programação, o filme finalmente pôde ser apreciado pelo espectador brasileiro.

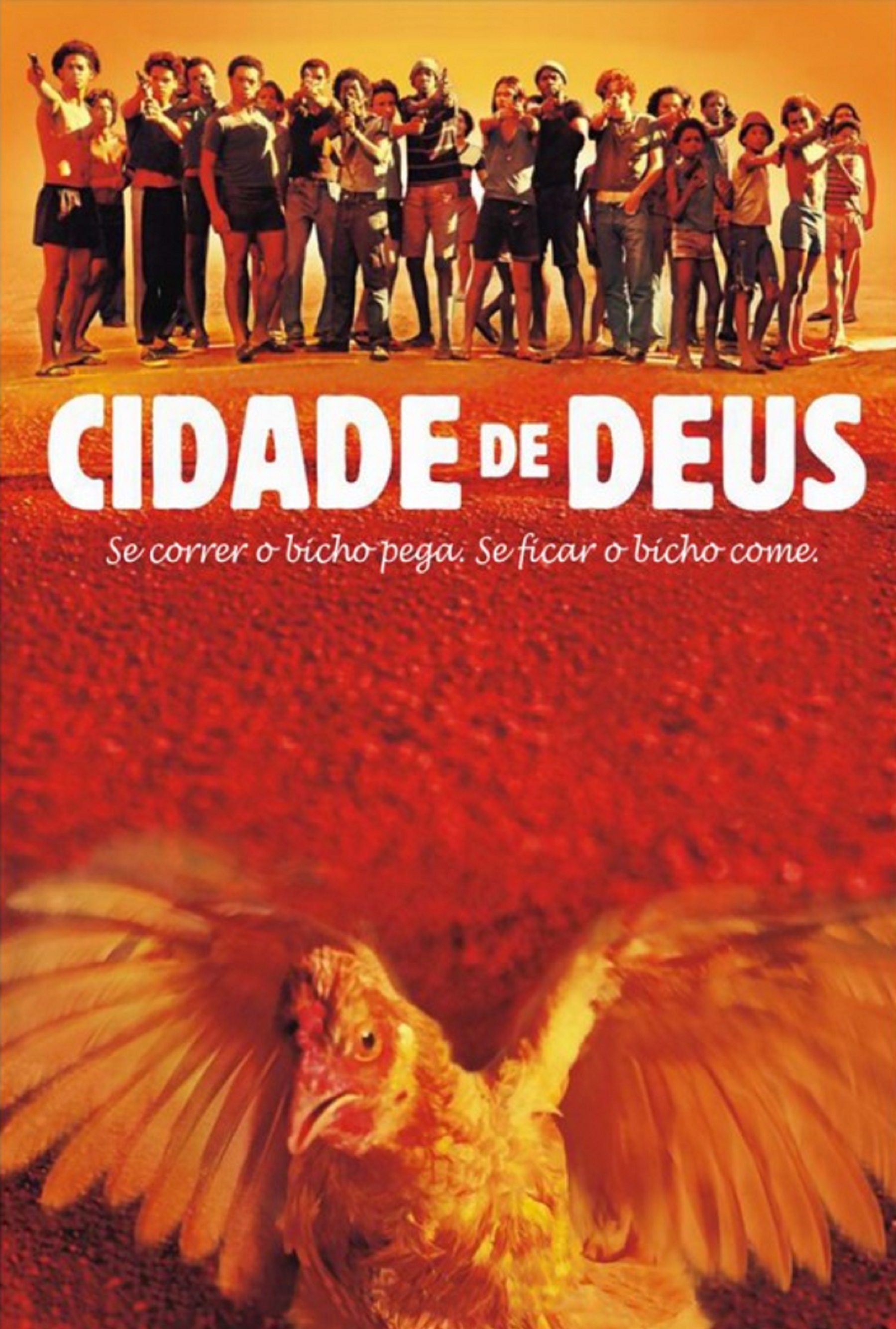

O início do filme não nega a necessidade de ser um produto comercial, sedutor para as massas, fácil de digerir como Cidade de Deus e Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro. Para isso, as primeiras cenas mostram de um roubo de trem, um resumo das ações de guerrilha urbana, que davam conta de expropriar o que era do povo e o que era utilizado para fortalecer o regime militar. O simbolismo do roteiro é bem explícito, uma vez que o assalto ocorre ao som de Monólogo ao Pé do Ouvido de Chico Science, que dá a dimensão de quem é o personagem, colocando Marighella ao lado dos Panteras Negras, Lampião, Carlos Zapata e outros libertadores do povo latino americano. Nesse aspecto, texto de Moura e Felipe Braga acerta. A dimensão é rapidamente transmitida e o filme não tem qualquer receio em poetizar a intimidade do ativista.

A linha do tempo é repleta de idas e vindas, especialmente no começo. A montagem de Lucas Gonzaga emprega uma ritmo que prima pela modernidade, semelhante a que fez em 2 Coelhos, embora não seja tão estilizada. A aura de homem com habilidades sobre humanas é bem enquadrada, assim como a visão de Marighella como terrorista por seus opositores, apresentando as visões da época sobre o personagem central.

A questão do vazamento é curiosa e oportuna. Um dos produtores, Fernando Meirelles, pediu para que as autoridades se mobilizem para investigar o fato. Porém, em tempos de popularidade alta para obras como Os 7 de Chicago e Judas e o Messias Negro, ambos com heróis pretos vencendo adversidades e sendo crucificados pelo sistema, seria natural também apreciar o drama protagonizado por Seu Jorge, aliás, está bastante inspirado. Ainda assim, os filmes citados estão longe de ser tão incisivo, direto e realista quanto esta produção, que além de fugir da representação vazia de um revolucionário, ainda levanta o viés marxista como a alternativa para a ascensão do povo como soberano, especialmente em relação a um governo fascista que paga com sangue a revolta justa de seu povo.

O filme foi acusado de parecer posado com frases feitas em excesso. De fato, há momentos mais estéticos. Seus personagens são arquetípicos da época, mas a entrega do elenco aplaca essa sensação. Bruno Gagliasso, por exemplo, faz um agente da repressão absurdamente cruel e crível ao mesmo tempo. Seu Lúcio, apesar de fictício, lembra bons momentos dos interpretes de Sérgio Fleury, o famoso agente do DOPS que já foi retratado tantas vezes no audiovisual. Ainda assim se percebe um ineditismo na abordagem, pois ele parece de fato um idealista, um sujeito escroque, mas guiado por uma ideologia vil e que se torna ainda mais perigosa por se achar correta.

As cenas do revide revolucionário são certeiras. Não só dão oportunidade aos atores Humberto Carrão, Henrique Vieira, Herson Capri e Luiz Carlos Vasconcelos, como mostram uma maturidade na direção de Moura que consegue prender a expectativa em uma história que equilibra o real e escapismo. Mesmo que se apele um pouco para teatralidade, a jornada dos companheiros do herói é, na maioria das vezes, de dar nó na garganta. boa parte disso se dá pelo trabalho da preparadora de elenco Fátima Toledo, que mais uma vez dá dimensões reais a uma história tipicamente brasileira.

O desfecho de Marighella o mostra não como um herói ou como protagonista da luta pela democracia no país. e sim como uma ideia imortal da ascensão do proletariado. Através desse filme, a questão é apresentada de maneira popular, conduzida em uma estética universal e também voltada para o mercado internacional. Enfim, o legado do personagem recebe a justiça que lhe foi tirada por escroques aproveitadores que se diziam defensores da pátria e que, na verdade, foram vendidos desonestos que se lambuzaram na lama e no poder. Finalmente é feita justiça, ainda que só em tela, na inspiradora cena final do elenco cantando o hino brasileiro, como um grito entalado na garganta, um bradar que mira a justiça e a preocupação com um país que sofreu calamidades nos anos sessenta e que ainda sofre com outros agravantes e outros cenários. Ter um filme tão bem produzido e de fácil acesso é ótimo para desmistificar as mentiras ditas pelos que mereciam estar na sarjeta da história.