Crítica | Contato Visceral

Contato Visceral é mais uma das várias recentes produções da Netflix. Juntamente com outros filmes da gigante de streaming como Fratura, Eli, Campo do Medo e Cascavel, o filme é um terror psicológico, focado mais no suspense do que na parte gráfica de outras produções.

Logo no início, na cidade de New Orleans, somos apresentados a seu protagonista, Will, vivido por Armie Hammer. O rapaz trabalha num bar local e parece não querer muito mais de sua vida fútil, a não ser trabalhar no bar e beber de graça junto de sua amiga Alicia (Zazie Beetz), por quem tem certa queda. Will namora Carrie (Dakota Johnson), mas parece que o relacionamento dos dois está próximo do fim. O bar é frequentado por pessoas bastante conhecidas por Will (algumas muito excêntricas) e sua vida começa a mudar quando um grupo de jovens menores de idade decide ir ao bar. Mesmo sabendo que o grupo é menor de idade, Will faz vista grossa e permite que o grupo beba no bar. Acontece que o grupo acaba se envolvendo em uma briga entre velhos frequentadores do local, sendo que um dos amigos de Will fica gravemente ferido. O grupo vai embora, mas acaba esquecendo um aparelho celular que fica com o Will. A partir daí, o filme abre espaço para o terror psicológico mencionado no início deste texto, uma vez que Will passa a receber sinistras mensagens pelo aparelho, colocando em risco sua vida e de todos que estão ao seu redor.

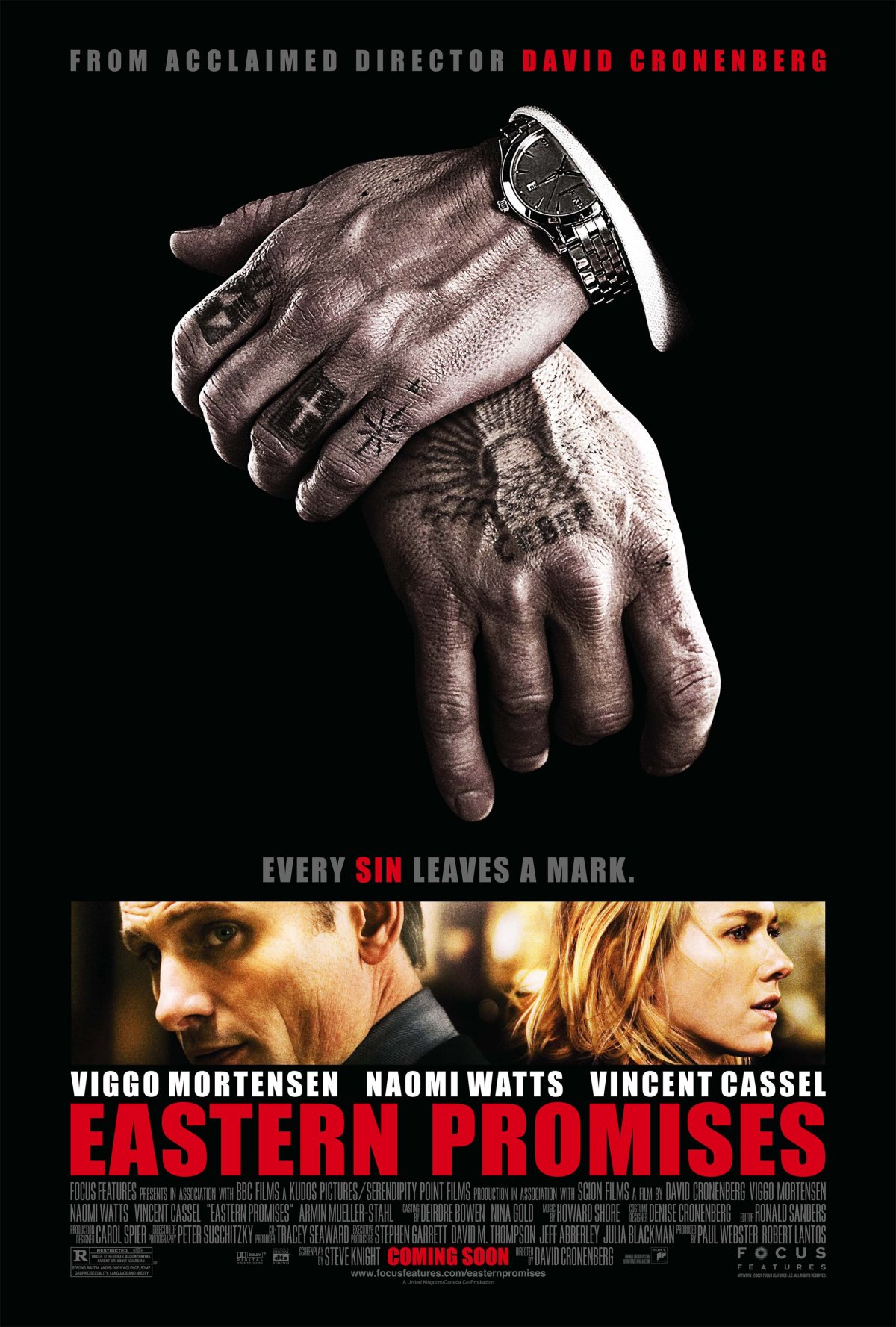

Dirigido pelo jovem talento, o britânico Babak Anvari que foi contratado após o bom À Sombra do Medo, seu primeiro longa, o filme até tenta se espelhar em ótimos clássicos do cinema, como Bug ou em escritores, como H. P. Lovecraft. Fã de Cronenberg, o diretor tenta emular o clima retratado em A Mosca, adiciona uma “pitada” de David Lynch e um “aconchego” de Roman Polanski, como ele mesmo diz. Mas por algum motivo, ele falha. Anvari também assina o roteiro do filme, que na verdade é uma adaptação do livro The Visible Filth, escrito por Nathan Ballingrud e o fato dele querer ser um cineasta que dirige e assina a história, foi uma decisão bastante ousada logo em sua primeira experiência em Hollywood. O elenco tem um certo peso, mas todos eles soam apáticos em tela. Johnson parece que está ali somente porque pagaram suas despesas de viagem e alimentação, assim como a personagem de Beetz, que é boa, mas falta consistência no roteiro para aprofundar ainda mais sua trama. Aquele que foi melhor explorado foi Will, sendo que, Hammer sabe muito bem fazer esse tipo de papel. Contudo, como dito, o filme poderia explorar muito mais os arcos de seus coadjuvantes, mas o tempo de fita (pouco mais de uma hora e meia) impede esse desenvolvimento. Então podemos dizer que talvez tenha faltado o dedo de Anvari para extrair um pouco mais do seu elenco, assim como um roteirista mais gabaritado e obviamente, pelo menos quarenta minutos a mais de filme.

Ainda assim, o que salva é a atuação de Hammer, aliada à algumas poucas situações que envolvem o grupo de amigos, o bar, Carrie e Alicia. As partes de suspense são realmente bem feitas e é possível perceber facilmente a transformação de Will no transcorrer da fita, o que é de fato ponto positivo. De qualquer forma, se você é fã desse gênero de filme, vale a pena conferir.

–

Texto de autoria de David Matheus Nunes.

Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.