Crítica | Um Bom Homem

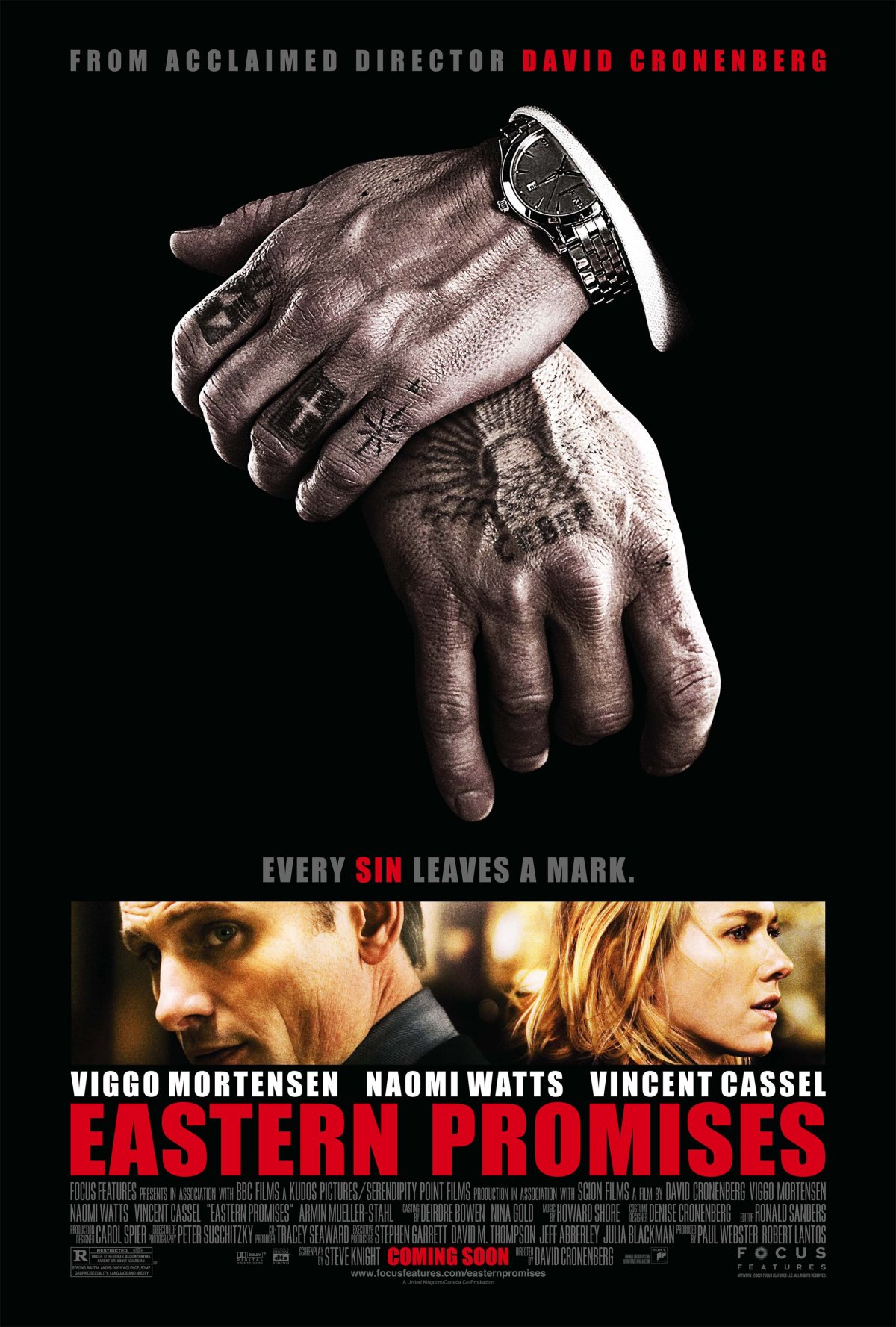

O filme do brasileiro Vicente Amorim, diretor de Corações Sujos e do recente Motorrad, começa com uma viagem de John Halder, o personagem de Viggo Mortensen, que viaja para Berlim durante o ano de 1937 para um encontro cientifico do Reich. O idioma predominante do longa é inglês, tal qual a maioria esmagadora maioria das adaptações estadunidenses a historias passadas na Europa.

Ja no início percebe-se que Halder fica pouco a vontade com os ritos nazistas. A saudação Heil Hitler que ele faz a Bouhler (Mark Strong) é completamente torta. É curioso como a sua rotina, de professor e pai de família cuja clã passa longe da nobreza é completamente diferente da postura totalitária e supremacista dos tiranos nazistas, dos membros de alto, médio e baixo escalão. Sua disciplina, literatura, prima pela cultura, e a câmera mostra antes dele ter todo o seu conjunto de estudos mudado a força – recomenda-se que ele ministre Marcel Proust – ele vê a força policial empilhando livros na rua, para a queimada que era comum ao Regime, e que foi bem apontada como prática estatal da utopia de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Não demora nem 10 minutos para perceber o quanto ele não encaixa naquele estilo de vida.

Halder está escrevendo um romance, e se refugiar na literatura ou em outra arte é o ideal para ter alguma alternativa mental e ideológica que faça esquecer um pouco da situação terrível pela qual passa o país. Maurice, interpretado por Jason Isaacs verbaliza isso, essa sensação de infortúnio e agonia, e acrescenta adjetivos a figura do chanceler e líder da nação que Adolf Hitler foi, isso tudo antes até do conflito da Segunda Guerra ocorrer.

Halder, sob pressão, acaba se afiliando ao Partido Nacional Socialista, fato que deixa Maurice nervoso, apreensivo e decepcionado com ele. É curioso como a ascensão política do protagonista se dá exatamente quando ele dá vazão a um relacionamento extra conjugal com uma aluna. John se acha justificado ao lado dos conservadores exatamente por ir na contra mão da tradição, família e propriedade, sendo infiel em seu matrimônio, no entanto essa super correção afeta diretamente seu melhor amigo, uma vez que Maurice tem origem hebraica.

O homem bom do titulo brasileiro – não muito diferente do original, Good – se refere ao quão frágil e mentirosa é a caracterização do cidadão de bem, já nos anos 30 do século XX, como atualmente. O comportamento conservador e de alto controle sobre os atos da população esconde uma postura hipócrita de super correção para terceiros onde os poderosos e mandatários não praticam as mesmas coisas. John ao se aliar ao partido e ao permitir ter seu nome vinculado a SS, mesmo que simbolicamente, o faz padecer de um apoio a tirania de maneira irrestrita quase. O silêncio dos bons aumenta o coro dos maus, e ser conivente com o intolerante além de fortificar essa intolerância, endossa o completamente de uma forma que em ultima analise se torna também uma forma de exclusão e opressão também.

Muitos críticos defenestraram Um Bom Homem por associar uma indiscrição sexual amorosa com o flerta ao fascismo, no entanto a associação que o roteiro de John Wrathall (baseado na peça C.P. Taylor) claramente não parece ter essa intenção, e sim de demonstrar o quão egoísta o homem pode ser e o quão hipócrita é a faceta dos moderados ou pseudo moderados que apoiam regimes extremistas em troca de benefício próprio. John é mesquinho e egocêntrico, mesmo começando o filme com ótimas intenções. A confusão mental pelo qual ele passa nos últimos 25 minutos é uma boa prova disso, que ele se deixou corromper pela benesses do poder, incluindo aí a facilidade em esconder um caso que teve e que com o tempo, simplesmente perde importância para si.

O maior legado do filme é denunciar como não se pode subestimar em momento nenhum o poderio e o fascínio que o fascismo faz com quem está no poder, tampouco achar que as autoridades que se munem desse pensamento e ideologia são inofensivas. Não há banalidade ou humor nessas posturas absolutistas, e o preço para quem não fica vigilante e para quem se isenta de responsabilidades, é o de ser igualado em caráter e comportamento aos executores. Toda essa mensagem é bem traduzida graças a entrega de Mortensen e Isaacs, mas também ao cuidado de Amorim com a sua incursão no cinema estrangeiro, conseguindo trazer um filme equilibrado, driblando até a questão obvia do melodrama absurdo, denunciando o autoritarismo com uma carga sentimental bem forte.