Crítica | Bingo: O Rei das Manhãs

Cinebiografia é um nicho do cinema complicado de ser realizado, uma vez que normalmente se tem um receio de incomodar o biografado, quando o mesmo ainda está vivo, ou depreciar sua memória quando ele já é falecido. Bingo: O Rei das Manhãs, de Daniel Rezende, se propunha ser uma comédia dramática ácida, e ele até se apresenta assim em seu início, mas o tom do longa muda ao longo de seu desenvolvimento.

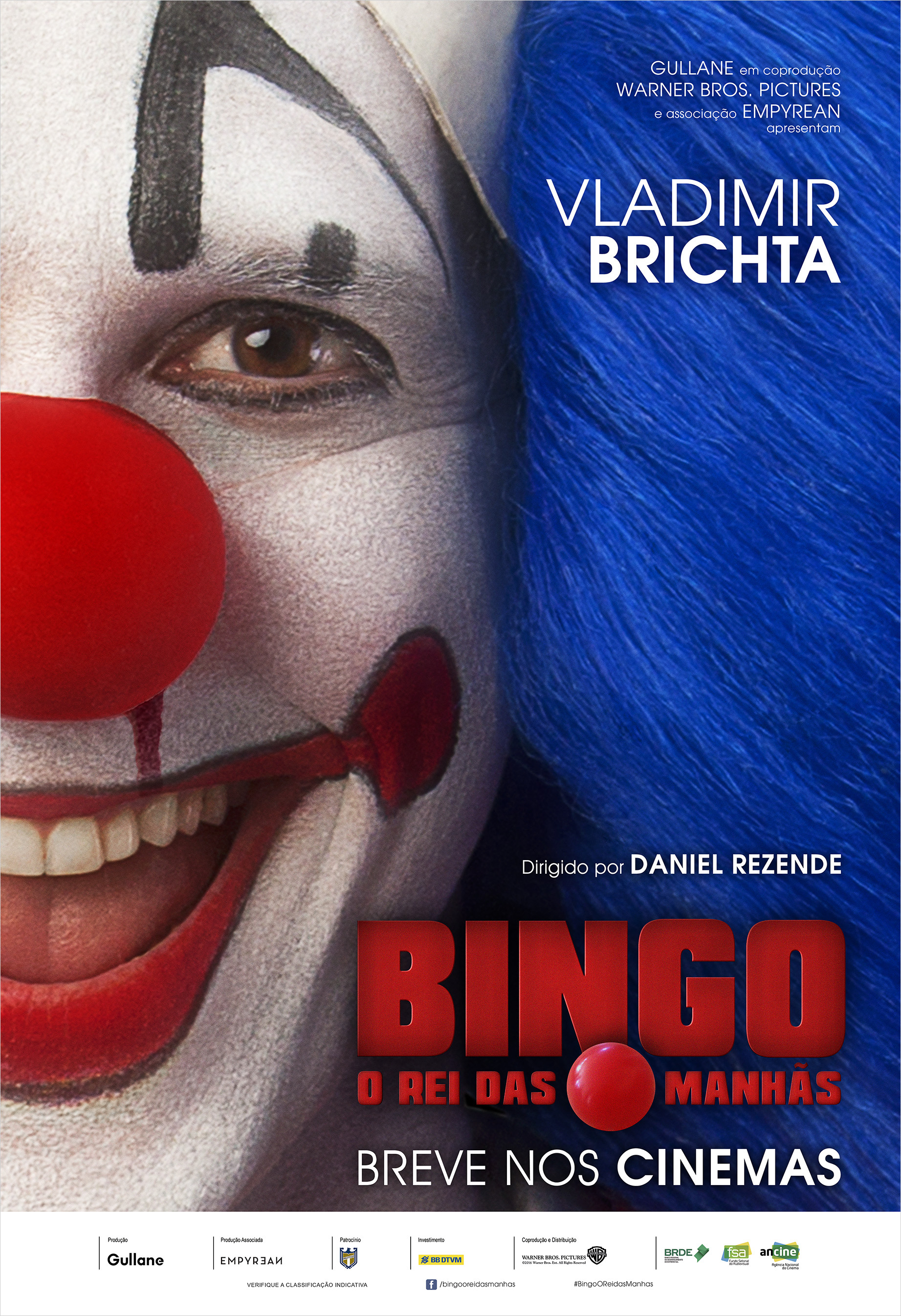

Rezende se tornou celebridade graças ao seu trabalho de edição não só no Brasil – com Cidade de Deus e Tropa de Elite – mas também no exterior, em 360, Diários de Motocicleta e Árvore da Vida. Bingo é o primeiro longa que dirige e desde a primeira cena em que o protagonista (Vladimir Brichta) aparece, se nota um enorme apuro visual e ímpeto de se contar uma história que glamourosa. O herói da jornada é Augusto Mendes, um ator que vem de uma família de artistas e tem a ambição de se tornar uma estrela das telenovelas. A realidade que lhe compreende envolve a realização de pornochanchadas, onde o que mais aparece é sua bunda e não seu talento, e é a partir dessa exposição que o personagem começa a traçar seus planos rumo ao estrelato.

O personagem de Brichta é recusado em alguns testes e decide rumar sua vida em outra direção, para uma rede de televisão onde teria mais visibilidade. Sempre levando seu filho Gabriel (Cauã Martins) junto, o sujeito acaba por se testar para o papel de Bingo, um palhaço que é sucesso em franquia americana, podendo enfim fazer algo que agradaria seu filho e daria chance a ele de brilhar como a estrela que sempre sonhou.

Nesse meio tempo, é mostrada uma vida de excessos, com uso livre de drogas e álcool, e claro, tentativas mil de galantear toda mulher que passa à sua frente, incluindo aí a diretora da atração das manhãs, Lúcia (Leandra Leal), uma mulher religiosa e decidida, que não se permite seduzir facilmente. A questão maior é que quase todos os personagens usam pseudônimos, obviamente para evitar processos, mas a trajetória do palhaço/ator é ainda assim muito fiel a biografia de Arlindo Barreto, o Bozo em que se baseou o filme de Rezende, com direito até a aproximação religiosa de Barreto.

Outro problema do texto é o excesso de tempo dedicado a trama de pai e filho. Quando o restante da história de altos e baixos de Arlindo/Augusto parece engrenar, surge mais uma vez a trama boba e óbvia do menino que se sente solitário por seu pai não dedicar todo tempo que gostaria a ele. Há uma exposição do uso de drogas e entorpecentes por parte do protagonista, mas claramente se nota uma exploração comedida do drama, que deve ter sido suavizado como parte do pedido de Barreto, que somente permitiu que sua história ocorresse caso no final, houvesse a exposição de sua conversão ao evangelho.

Mesmo com problemas relacionados ao modo de contar sua história, Rezende concebe um filme interessante e tocante. A sequência em que o protagonista se enxerga na televisão próxima ao final é de uma beleza sem tamanho e de uma sensibilidade igualmente inspirada. Bingo: O Rei das Manhãs é repleto de momentos inspirados e poéticos, e mesmo ao seu final, com a já inspirada conversão de Augusto, ainda se foca em uma outra faceta do personagem trazido a tela, que é o amor e a obsessão pelos palcos e pelos holofotes.

Acompanhe-nos pelo Twitter e Instagram, curta a fanpage Vortex Cultural no Facebook, e participe das discussões no nosso grupo no Facebook.