Crítica | Com a Bola Toda

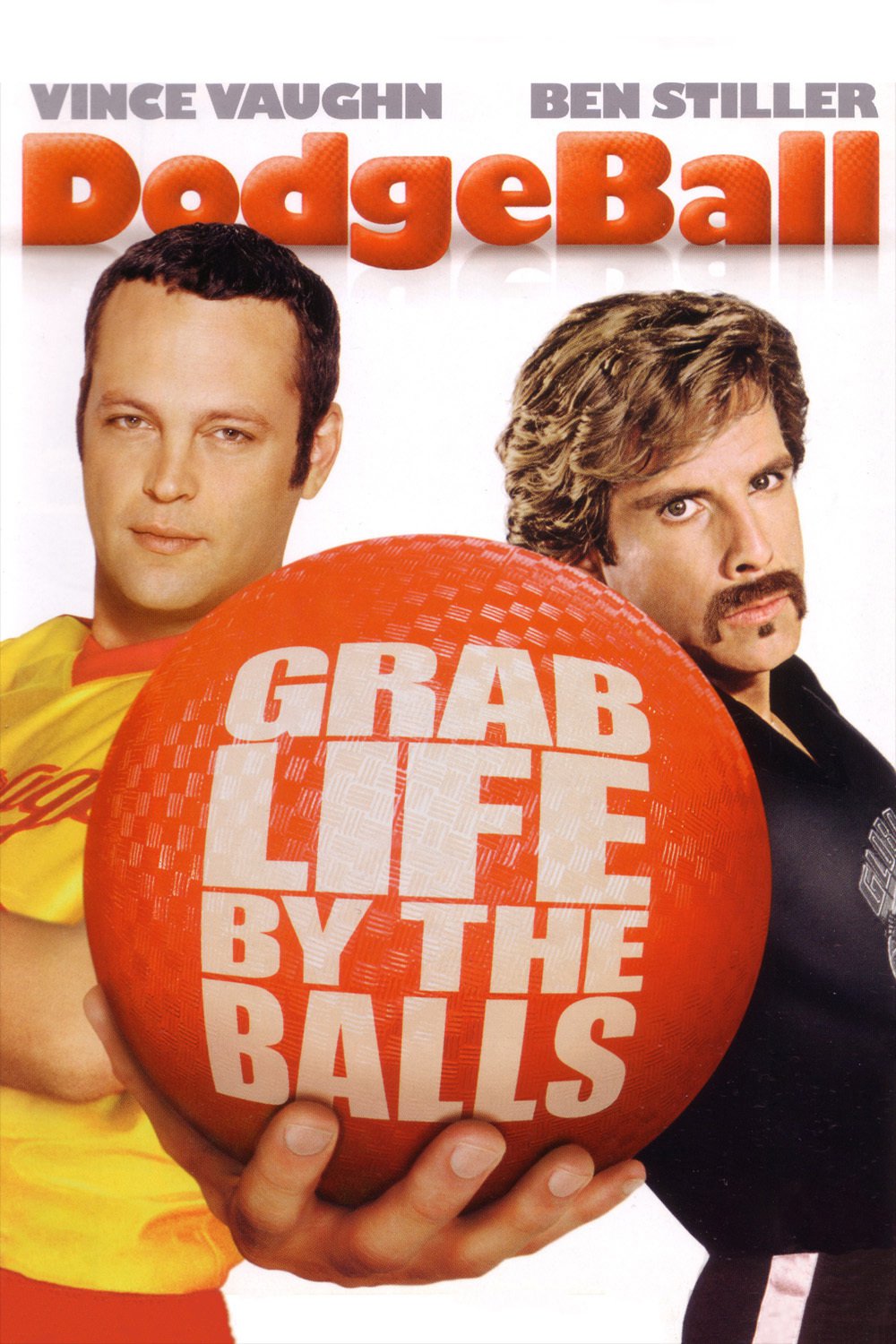

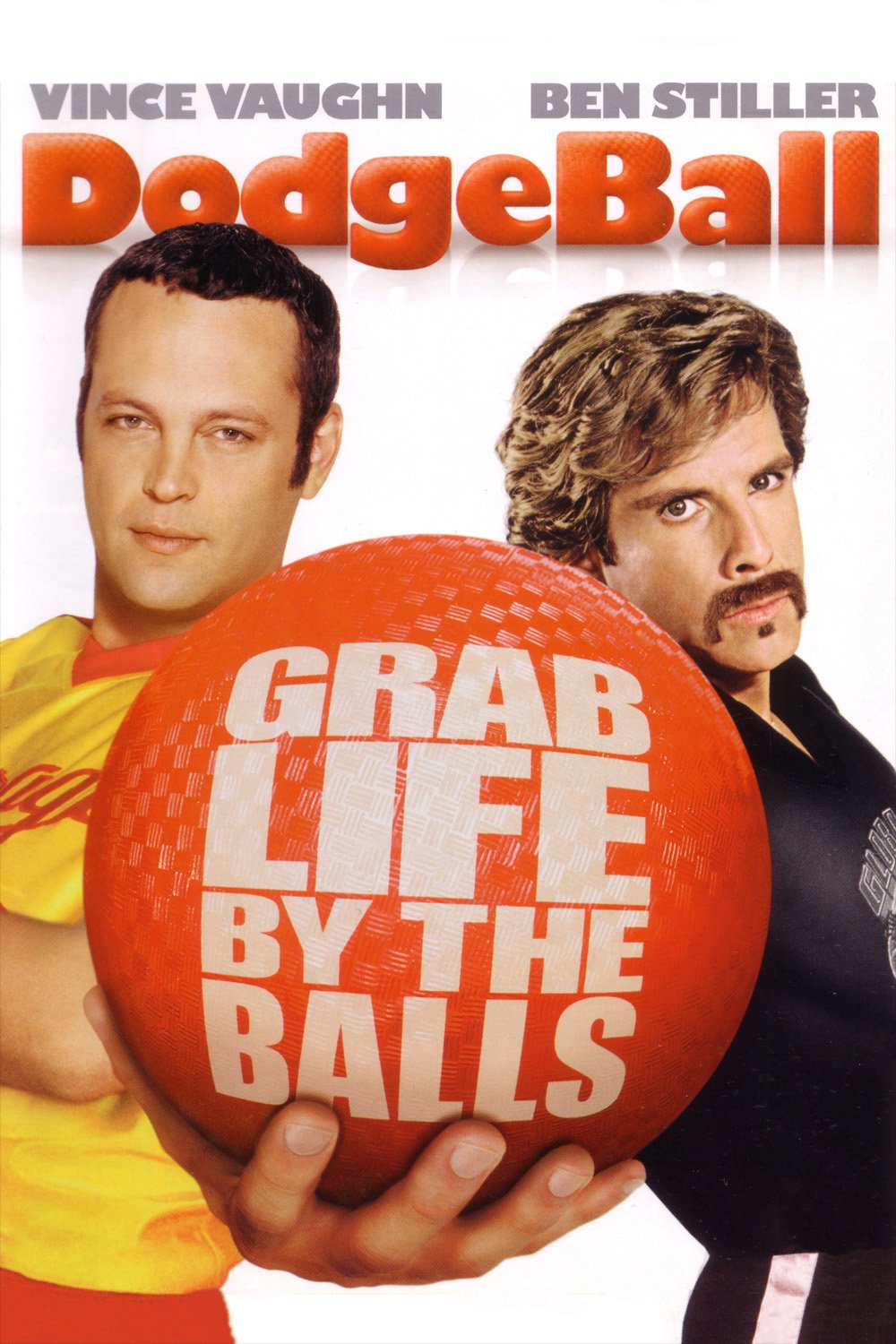

Os anos noventa foram repletas de comédias populares cujo maior foco humorístico era o besteirol, e no inicio dos anos 2000 uma boa parte dos filmes engraçados se valiam disso também. É o caso do filme de Rawson Marshall Thurber, Com A Bola Toda, longa de 2003 que começa com o estranho (e meio trágico) comercial da Global Gym, a academia de White Goodman, o personagem caricato e mega bizarro de Ben Stiller, que aliás é um homem rico e vaidoso. Logo é mostrada a contra posição dele, o personagem de Vince Vaugh Peter La Fleur, um homem excluído, fracassado e que acorda recebendo o lambidas de seu cachorro no saco escrotal.

Peter além de um encostado, é dono de uma academia barata, a Average Joe, que é frequentada por gente ainda mais excluída e estranha que ele, verdadeiros perdedores, que usam o lugar como o lugar onde podem praticar eventos esportivos sem serem espancados e humilhados por bullys ou por pessoas normais.

É incrível como, mesmo Stiller estando um bocado em desgraça graças a alguns filmes ruins que fez, e Vaughn sendo mal visto pela maioria dos trabalhos sérios que tentou protagonizar –entre eles Swingers, Crime Desorganizado e Psicose de Gus Van Sant – ainda assim há um bom conjunto de atores, inclusive alguns que fariam sucesso mais a frente, como Justin Long e Alan Tudyk, que fazem respectivamente um homem delicado e estabanado, enquanto o segundo acha ser um pirata. Além disso, há Christine Taylor, que faz a advogada Katherine Vetchque tenta agitar as finanças do lugar, que em breve, precisaria ser fechado, a não ser que encontrassem uma saída, que incluiria White.

Todo o universo de Goodman é bem bizarro, mesmo para os outros personagens, que vivem protagonizando piadas físicas o tempo todo. Há referencias homo-eróticas no treinamento de levantamento de peso e seu modo de cobrar os alunos tem formato quase nazista, inclusive com televisores gigantes dele cobrando as pessoas como o mito do Grande Irmão de George Orwell. Há também estátuas de lutadores nus, não entende o conceito de metáfora, e tenta parecer culto diante das mulheres, com direito a bombar ar num espaço nos shorts que imita a o volume peniano. De certa forma, o personagem repete o homem que Stiller fez em Turma da Pesada, que também era um professor de ginástica fanático por sua aparência.

É tudo tão ridículo que soa como crítica e comentário social, que é evidentemente muito engraçada, seja na forma como fala do culto ao corpo ou como o roteiro de Thurber profetiza em 2004 sobre modas atuais, como os estereótipos presunçosos que normalmente se associa a quem faz Crossfit, Goodman seria algo nesse sentido. O script não é muito elaborado, rapidamente arruma desculpa para as pessoas da Average Joe conseguirem o dinheiro, em um campeonato de Queimado, ou Dodgeball, que pagaria 50 mil ao vencedor do torneio, em Las Vegas.

Tudo envolvendo o esporte é engraçadíssimo, a inabilidade do time, a associação que organiza o desporto, a ADAA -American Dodgeball Association of America – e ainda se permite soar pervertido, mostrando a Queimada como um esporte que se originou nos bares de ópio da China, disputado com cabeças humanas ao invés de bolas, sem falar que os lemas da prática esportiva são a violência, exclusão e degradação.

O conjunto de atitudes de White Goodman é tão bizarra que qualquer evento normal soa estranho aqui. A pessoa que fala de maneira comum, como a moça que é interesse romântico do protagonista e antagonista parece uma personagem alienígena, de fora do universo. Há um poder magnético dos personagens, os que frequentam a Average Joe tem adversário esquisitos e obsessivos a frente, embora seja em um espírito bem diferente do seu. Até quando atraem um mentor, é um descompensado mental, Patches O’Houlihan, que na velhice, é feito por Rip Torn, em uma clara referencia ao personagem Tenente Dan Taylor de Forrest Gump, que por sua vez, satiriza de certa forma Ron Kovic de Nascido em 4 de Julho.

É incrível como o longa consegue equilibrar bem as partes que só faz humor escrachado, com outras que é pretensa e pseudo sério, como quando há comentários televisivos da ESPN. Por mais que hajam piadas de cunho sexista e até xenófobas, mas eles fazem troça até dos próprios personagens, que estréiam no campeonato com roupas de BDSM. Todos são ironizados igualmente, e por incrível que pareça, o jogo em si é bem emocionante, e contem algumas participações especiais como a de David Hasselhoff.

O elenco em entrevista falavam sobre a dificuldade que tinham ao jogar, de não vacilar e se acovardar quando vinham as bolas vinham. Gary Cole e Jason Bateman, que eram a dupla do ESPN Ocho, precisaram regravar a maioria de suas falas pois o roteiro constantemente mudava, mas com todas as piadas, o filme teve um legado, pois ligas de queimada adulta começaram a surgir em todo o país na época do lançamento do filme, resultando até em um convite a Cole para participar do cerimonial pré jogo em um torneio em Chicago, Illinois.

Cada um dos personagens tem seu momento de gloria, mesmo os pequenos, e a personalidade agregadora de Peter apesar de irritante, e carregada de uma necessidade de aceitar a todos sempre revela bastante é forçada demais, ainda mais na característica de isenção, mas mesmo não soando bem, faz sentido os excluídos se reunirem em torno de si, até porque por mais boa praça que ele fosse, era também um fracassado.

Com a Bola Toda louva o comportamento dos excluídos, também conhecidos como Underdogs, não só na jornada da Average Joe, mas até na transmissão da ESPN 8, The Occho. Em um universo em que os animadores homens são bulllys, é natural que todo o resto seja grotesco e bizarro, e dada essa mensagem, até o desfecho de La Fleur sendo orientado por Lance Armstrong e a mensagem final inclusiva não soa tão cafona, principalmente por ter no baú de dinheiro que ele ganha no final, escrito Deus Ex Machina, que demonstra o quanto o script, elenco, diretor e demais membros da produção não levam nem filme e nem o esporte a sério.

Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.

Paródia escrachadíssima sobre o universo fashion dos super-modelos, Zoolander é um filme dirigido, estrelado e produzido por Ben Stiller. Os primeiros minutos apresentam um complicado cenário político baseado na paranoia típica das histórias de espionagem, escondendo os personagens poderosos sob cenários sombrios e silhuetas que discutem o futuro da humanidade, que, por sua vez, jaz na futilidade.

Paródia escrachadíssima sobre o universo fashion dos super-modelos, Zoolander é um filme dirigido, estrelado e produzido por Ben Stiller. Os primeiros minutos apresentam um complicado cenário político baseado na paranoia típica das histórias de espionagem, escondendo os personagens poderosos sob cenários sombrios e silhuetas que discutem o futuro da humanidade, que, por sua vez, jaz na futilidade.