Crítica | Encontrando Forrester

Encontrando Forrester, longa dirigido por Gus Van Sant e lançado no ano 2000, começa com o registro das ruas, com uma pessoa batendo claquete para um jovem, que começa a declamar a poesia das ruas em forma de rap. Aos poucos, o filme vai mostrando o cenário urbano nova iorquino, com as ruas, as salas de aula e os refeitórios de escolas cheios de jovens negros interagindo ou simplesmente estudando enquanto vivem a rotina de tentar estudar e viver.

O roteiro de Mike Rich acompanha Jamal Wallace, feito por Rob Brown (a época, usava a alcunha de Robert Brown), um estudante que busca conseguir a oportunidade de estudar numa universidade, se valendo do seu talento como jogador de basquetebol no High School. Suas notas chamam atenção de um colégio particular, e ele ganha uma bolsa para, basicamente, desempenhar o bom papel que já vinha fazendo no basquete.

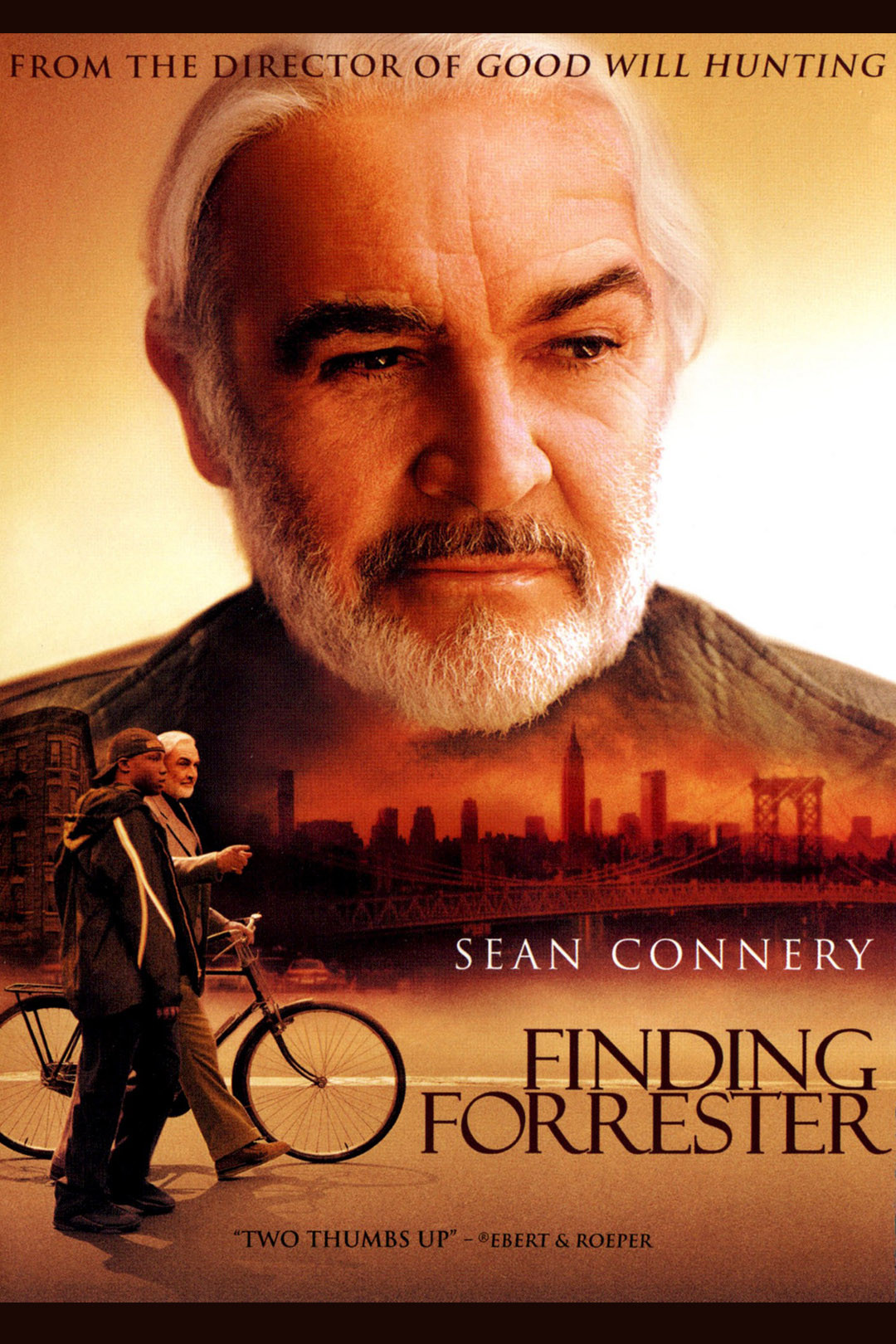

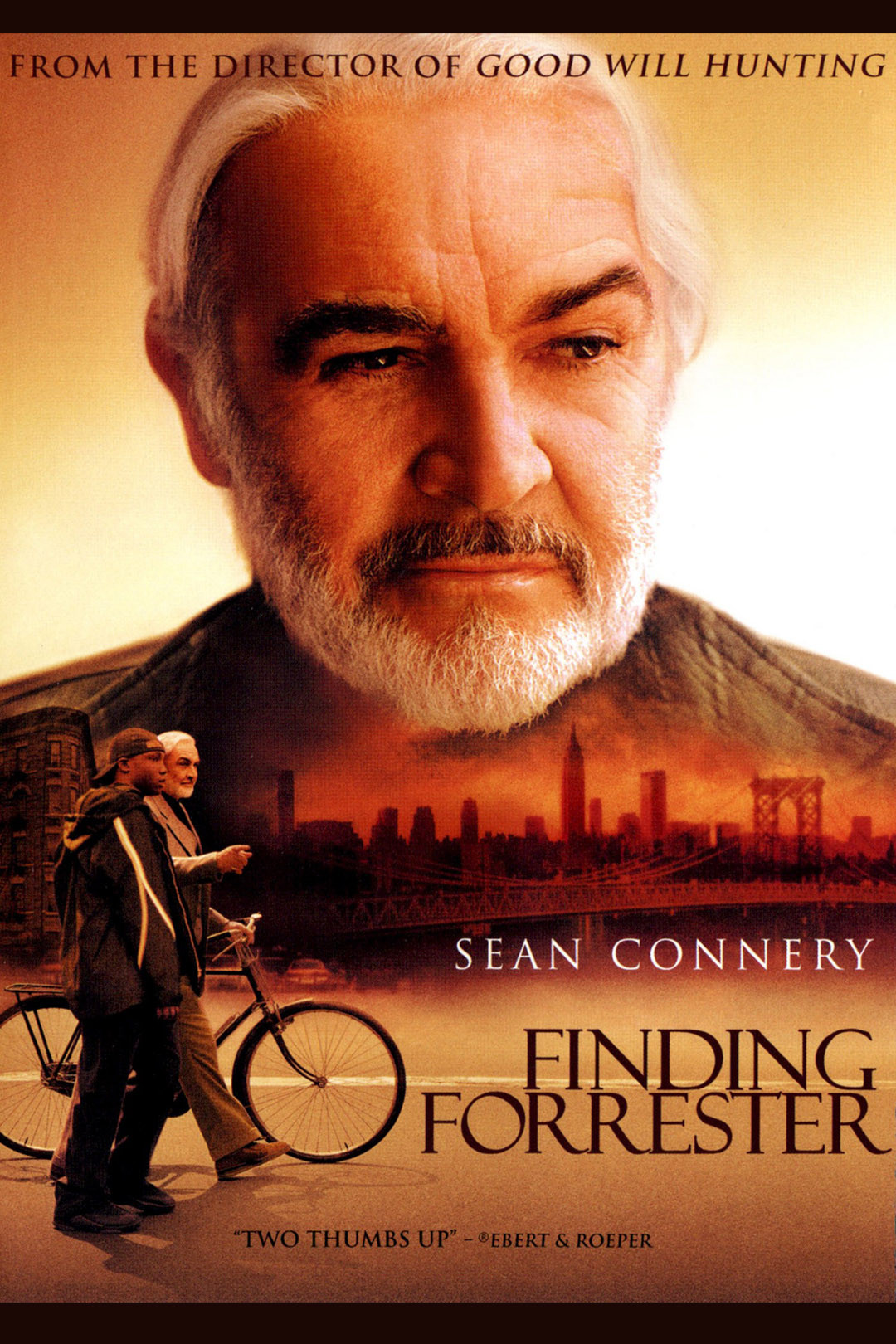

Van Sant é bem econômico aqui, desenvolve a jornada do rapaz vagarosamente, mostrando-o andando sempre com uma bola embaixo do braço, assim como anda com os papéis onde costuma escrever. O caminho do jovem se cruza com o de William Forrester (personagem de Sean Connery), um homem recluso e anti social que se recusa até mesmo a vê-lo. Os dois têm em comum o prazer pela escrita, embora o veterano escritor não dê muita abertura para qualquer conversa nesse sentido, no começo da interação entre eles.

A fotografia do longa, assinada por Harris Savides (Zodíaco e Bling Ring), faz predominar cores bem diferentes nos cenários que o protagonista passa. Na Mailor, escola para onde ele vai, se percebe os tons de marrom, que miram a formalidade daquele local. A casa de Forrester também tem muito marrom, em especial nos velhos móveis de madeira, mas aqui se misturam com o cinza, e que com uma tonalidade mais escura, que reflete a personalidade do velho homem, que já não parece mais propenso a viver em sociedade.

É curioso como esse foi um dos últimos filmes de Connery antes de se aposentar, sendo obviamente mais bem aceito que o seu último de fato, A Liga Extraordinária, onde ele também se utiliza de uma peruca para emular mais cabelo do que tem. Por mais que o longa de Van Sant contenha fragilidades, nada justifica uma comparação com o outro produto.

As partes onde mostram o basquete são bem feitas. O diretor encontra bons ângulos, seja nos treinos em que Jamal disputa contra Hartwell (Matthew Noah Word) ou nas partidas de fato. O jogo de pés do rapaz é bom, a câmera registra a cintura e coxas dele se movimentando em quadra muito bem, assim como dá fluidez ao seu movimento rumo a cesta. As bandejas executadas ganham um tom quase poético, assim como o mergulho do rapaz na intimidade do escritor que é seu vizinho. Em comum, os dois personagens tem a casca grossa, que dificulta uma real aproximação – embora cada um aja temperamentalmente diferente a novas investidas de estranhos – e claro, a melancolia proveniente de morarem em um mundo que está longe de ser o ideal para os seus talentos e anseios.

O estudante e o escritor vêem um cenário em que o passado os machuca e o presente é só de cinzas, como se o pretérito tivesse sido um incêndio que não deixou vivo nada do que já foi bonito. Van Sant já demonstra aqui boa parte dos elementos narrativos que utilizaria em Elefante, em especial a dificuldade do jovem americano em lidar com a pressão constante de ter que vencer, de ter que ser alguém. Toda a jornada de Jamal passa por isso, desde a rivalidade e carência dele em relação ao seu colega Hartwell, até a aproximação da bela Claire (Anna Paquin), que simboliza a garota dos sonhos que dificilmente teria contato com um rapaz como ele fora do cenário de Mailor.

Não há muita sutileza no que tange ao personagem do professor Crawford, de F. Murray Abraham. Seu arquétipo é o do anti mentor, quase o de um vilão, um homem branco e velho que não consegue acreditar que o jovem é capaz de escrever o que escreve, e por mais que o tema seja caro e toque em um clichê bem rasteiro do pensamento racista – de que o negro é capaz de feitos físicos e não intelectuais – o que se vê aqui ultrapassa a linha da normalidade. Os personagens são postos em pólos antagônicos, mas de uma forma tão forte e visceral que soa até irreal a perseguição do homem velho ao jovem

Por mais que não seja perfeito, e tenha um bocado de maniqueísmo em sua performance, Procurando Forrester compõe uma boa saída de cena de Connery, sendo também um bom retorno de Van Sant aos bons tempos, inclusive com referencias claras aos seus sucessos do passado, como Gênio Indomável. Além disso, seus créditos finais ocorrem enquanto meninos jogam um rachão, a beira da janela onde acontece o ato final, mirando uma abordagem poética do apreço desses jovens ao esporte, mostrando a face da inocência também por meio dos hobbies da juventude.